2025年9月12日

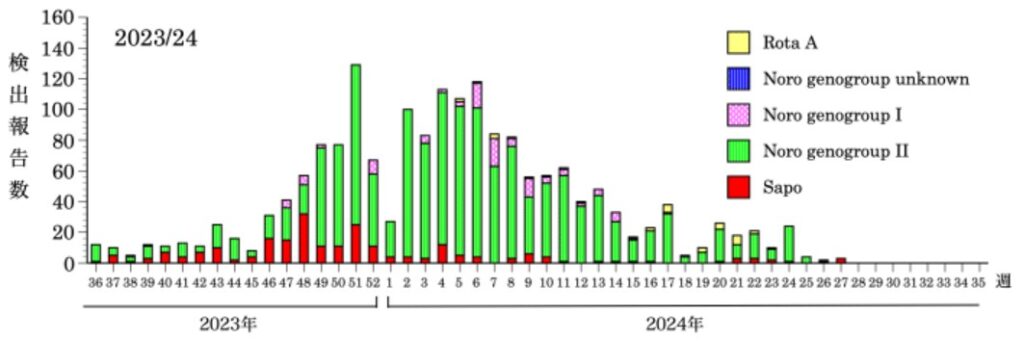

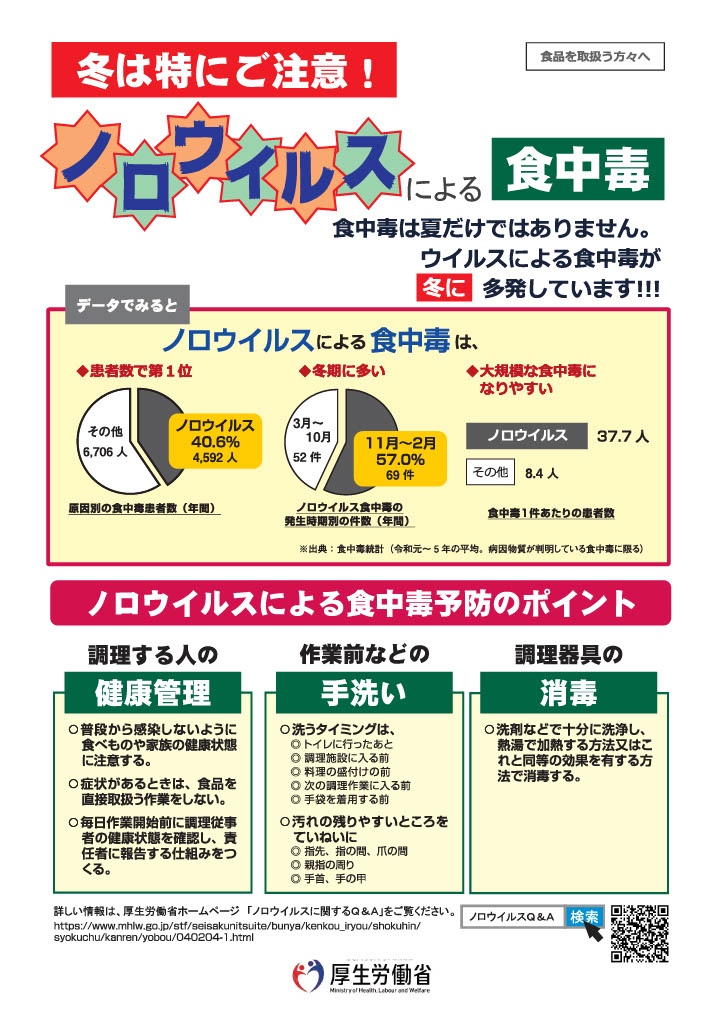

冬は「ウイルス性胃腸炎の季節」です。日本のサーベイランスでは、感染性胃腸炎は例年11〜12月に最初の山(主にノロウイルス)が来て、年明け〜春にかけて第2の山(ロタウイルスなど)が重なります。特にノロは12月にピーク化し、学校・高齢者施設・飲食店で集団事例が増えます。

冬に多い下痢ランキング TOP3

病原体別の「起こりやすさ(冬季頻度)」「年齢層」「典型症状/潜伏期」「予防の要点」を簡潔に整理しました。各項目の根拠は、日本の公的機関・査読論文のデータに基づきます。

週別ノロ・サポ・ロタウイルス検出報告数(2023/2024)

1位:ノロウイルス(全年齢、12月ピーク)

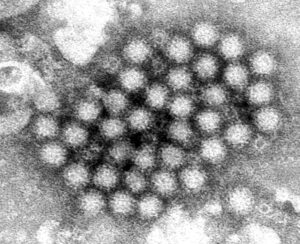

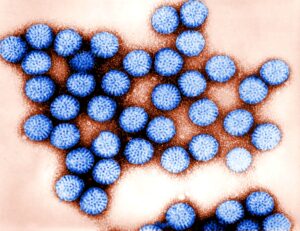

ノロウイルスは、人の腸管内でのみ増殖し、患者や感染者の便や嘔吐物には大量に含まれています。そのため、便や嘔吐物の処理に使用した器具や手指は、わずかでも二次感染を起こすのに十分な量のウイルスに汚染される可能性があります。さらに、食品や便・嘔吐物が付着した敷物や衣類などの環境中でも比較的長期間生存することが確認されています。消毒に関しては、アルコールや逆性石けんでは効果が不十分であり、塩素系消毒液や加熱による消毒が有効とされています。

感染経路

ノロウイルスの主な感染経路は、大きく分けて「人から人への感染」と「食品を介した感染」の2つがあります。

(1)人から人への感染

接触感染:患者の便や嘔吐物に含まれるウイルスが手に付着し、その手でドアノブなどに触れることで物が汚染され、別の人が触れた後に口へ運ぶことで感染します。

飛まつ感染:家庭や施設などで患者の便や嘔吐物が飛び散り(飛まつ)、それが鼻や口に入ることで感染します。

経口感染:調理者が感染していて手洗いが不十分な場合、食品や飲料水を汚染し、それを十分に加熱せずに食べることで感染が成立します。

空気感染(塵埃感染):便や嘔吐物の処理が不十分で、床などに残ったウイルスが乾燥して空気中に舞い上がり、吸い込まれることで感染します。

(2)食品を介した感染

ウイルスに汚染された二枚貝などを十分に加熱せずに食べた場合に経口感染を起こします。

潜伏期間

潜伏期間は1~2日で、感染しても症状が現れない場合(不顕性感染)もあります。

症状

多くの場合、吐き気や嘔吐で発症し、その後下痢や腹痛がみられます。発熱を伴うこともありますが、健康な成人であれば重症化することは少なく、通常は3日ほどで回復します。一方で、乳幼児や高齢者など体力の弱い方では、脱水や嘔吐物による窒息に注意が必要です。なお、症状が治まった後も1週間から最長1か月程度は便中にウイルスが排泄され続けます。

治療と予防

ノロウイルスには有効な特効薬がないため、治療は対症療法が基本となります。水分をしっかり補給し、消化の良い食事を心がけます。重度の脱水症状がある場合は、医療機関で点滴による補液が必要となります。

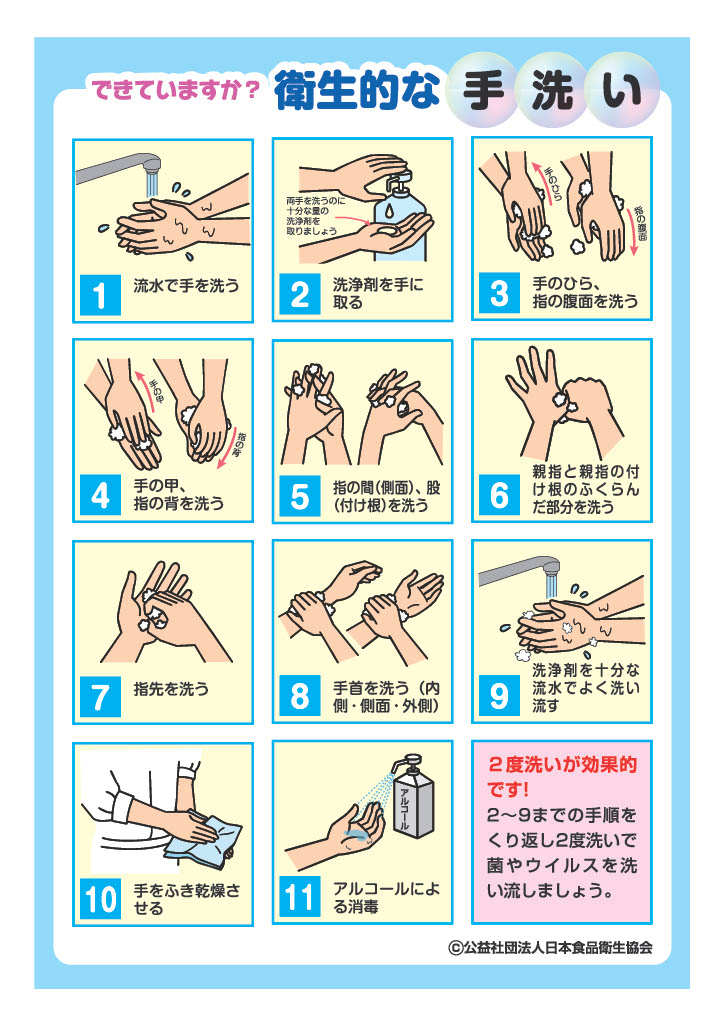

(1)手洗いとうがい

帰宅時やトイレ後、調理や食事(介助を含む)の前後、おむつ交換後には必ず石けんと流水で手を丁寧に洗いましょう。現在、ノロウイルスに有効な手指消毒薬はありません。流水でしっかりすすぎ、ウイルスを物理的に洗い流すことが重要です。手を洗った際は蛇口も一緒に洗うと再汚染を防げます。タオルは共用せず、必ず個人専用のものを使いましょう。あわせて、うがいも習慣づけると効果的です。

(2)食品の加熱

食品(特に二枚貝)は中心温度85℃で1分以上の加熱を行うことが推奨されます。野菜や果物など生で食べる食品は、流水でしっかりと洗浄してください。

(3)二次感染予防(家族などが発症した場合)

患者本人の注意点:トイレの後は特に念入りに手洗いを行いましょう。入浴は最後にするか、シャワー浴にとどめます。調理はできるだけ避け、やむを得ない場合は調理前に必ず手洗いを徹底してください。

環境の消毒:患者が排泄後に触れたドアノブ、水洗レバー、蛇口などは、塩素系消毒液を含ませた布で1日数回拭き取りましょう。

便や嘔吐物の処理:処理時は使い捨てマスクと手袋を着用し、ペーパータオルなどで外側から内側へ静かに拭き取ります。紙おむつで吸収してから拭き取る方法も有効です。その後、塩素系消毒液を浸み込ませた布で覆うように拭き、10分程度置いた後に水拭きしてください。処理に使ったタオルや手袋、マスクはビニール袋に密閉して廃棄します。処理後は十分に換気を行いましょう。

嘔吐物や便が付着した衣類やシーツは、水中で静かに下洗いをしてウイルスの飛散を防ぎ、30分間塩素系消毒液に浸した後に通常の洗濯を行います。掃除機はウイルスを拡散させる恐れがあるため使用しないでください。処理後の手洗い・うがいは入念に行いましょう。

ノロウイルスに有効な消毒方法

加熱消毒:中心温度85℃で1分以上加熱。

塩素系消毒液(次亜塩素酸ナトリウム):濃度0.02~0.1%(200~1000ppm)。

厚生労働省:感染性腸炎(特にノロウイルス)

2位:ロタウイルス(主に乳幼児、冬〜春)

ロタウイルス感染症は、ロタウイルスにより発症する急性の感染性胃腸炎で、特に0~6歳頃の乳幼児に多く見られます。ロタウイルスは非常に感染力が強く、ごく少量のウイルスでも容易に感染が成立するのが特徴です。

感染経路

ロタウイルスはわずか10~100個程度が口から入るだけで感染が成立します。患者の便には大量のウイルスが含まれており、排泄物の処理後に丁寧に手を洗っても、手指や爪の間にウイルスが残存することがあります。その結果、ウイルスの付着した手などを介して周囲へ感染が拡大していきます。

潜伏期間

ロタウイルスは感染後2~4日の潜伏期間を経て発症します。成人の場合、過去に繰り返し感染を経験しているため、症状が現れずに経過することが多く(不顕性感染)、気づかないうちに感染しているケースも少なくありません。

症状

主な症状には、水様性の下痢、吐き気、嘔吐、発熱、腹痛などがあります。多くは発熱と嘔吐で始まり、その後24~48時間以内に頻回の水様便がみられるようになります。乳幼児では症状が強く出やすく、特に初回感染時に重症化することが少なくありません。通常は1~2週間ほどで自然に回復しますが、重度の脱水を起こすこともあるため、十分な注意が必要です。

治療、予防

ロタウイルスに対して特効薬は存在しないため、治療は発熱・下痢・脱水・嘔吐に対する対症療法が中心となります。特に脱水を防ぐための十分な水分補給と、体力消耗を防ぐための適切な栄養摂取が重要です。脱水が強い場合には、医療機関で点滴による補液が必要となることもあります。食事は消化の良いものを選び、下痢止め薬は症状の回復を遅らせることがあるため使用を避けます。

感染拡大を防ぐためには、おむつの適切な処理や手洗いの徹底、さらに汚染された衣類やリネン類を次亜塩素酸ナトリウムで消毒することが基本です。おむつ交換の際には使い捨てのマスクや手袋を着用し、処理後はポリ袋に密閉して廃棄します。便や嘔吐物で汚れた衣類は、まず次亜塩素酸ナトリウムに浸け置き消毒を行い、その後他の洗濯物とは分けて洗濯してください。処理が終わったら必ず石けんと流水で丁寧に手を洗い、ウイルスを物理的に洗い流します。なお、ロタウイルスには有効な手指用消毒薬はなく、アルコール消毒では効果が乏しいとされています。

ロタウイルスの感染力は非常に強いため、これらの対策を行っても感染を完全に防ぐことは難しいとされています。予防策の一つとして、2種類のワクチンが任意接種として利用可能ですので、接種については医療機関へご相談ください。なお、次亜塩素酸ナトリウムは市販の塩素系漂白剤で代用できますが、使用時には必ず製品の注意事項を確認し、十分な換気を行ってください。また皮膚への刺激が強いため、手指消毒には使用しないよう注意が必要です。

第3位:サポウイルス(全年齢、近年増加中)

サポウイルスは、ノロウイルスと同じカリシウイルス科に属し、人の小腸粘膜で増殖するウイルスです。2002年に国際ウイルス命名委員会により正式に「サポウイルス」と命名されるまでは、「サッポロウイルス」という名称で呼ばれていました。「サポ」という名称は、最初に発見された地名である札幌に由来しています。従来は主に小児の散発的な感染性胃腸炎の原因と考えられてきましたが、近年では食中毒を含む集団感染の報告が増加しています。

潜伏期間

潜伏期間は12~48時間で、発症すると通常1~2日で症状が治まりますが、場合によっては約1週間続くこともあります。

症状

サポウイルス感染症の主な症状は、嘔吐・下痢・発熱であり、ノロウイルスと類似しています。そのため、症状だけで両者を区別することは難しいとされています。

治療、予防

現在のところ、抗ウイルス薬などの特異的な治療法やワクチンは存在しません。治療は対症療法が中心で、軽症例では経口補水液(oral rehydration solution: ORS)による水分補給を行い、中等症以上では点滴による補液を行います。加えて食事療法を適切に行うことで、多くの症例は自然に回復します。

・カキなどの二枚貝は、中心部までしっかりと加熱し、85~90℃で90秒以上調理してから食べることが大切です。軽い湯通し程度の加熱ではウイルスの感染力は残ります。

・野菜や果物などの生鮮食品は、流水で十分に洗浄してから摂取しましょう。

・トイレの後や調理の前、食事の前には石けんと流水で丁寧に手を洗い、手洗い後に使うタオルは必ず清潔なものを使用してください。

感染症情報サイト:世界に認知されたサポウイルス―発見と命名への日本の貢献

冬の下痢を防ぐための予防策

手洗い:石けん+流水が基本。アルコールだけでは不十分(特にノロウイルス)

食品対策

牡蠣など二枚貝は中心温度85〜90℃で90秒以上加熱。

下痢が続く場合は大腸内視鏡検査を受けましょう

ウイルス性胃腸炎による下痢は、通常2〜3日で軽快します。

しかし、1週間以上下痢が続く場合や、血便・発熱・体重減少・貧血などを伴う場合は、

単なる感染症ではなく、大腸の炎症性疾患や腫瘍性疾患が潜んでいる可能性があります。

代表的な原因として、

・潰瘍性大腸炎・クローン病(炎症性腸疾患)

・大腸ポリープや大腸がん

・虚血性大腸炎

・抗菌薬関連下痢や腸内細菌叢の乱れ

などが挙げられます。

これらを正確に診断するためには、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)による直接観察が最も有効です。

便潜血検査や腹部エコーでは見逃される病変も、内視鏡なら早期に発見できます。

当院では、AI搭載の高精度内視鏡システム(EVIS X1/EndoBrain Eye)を導入し、

粘膜の微細な変化まで正確に観察可能です。鎮静剤を使用して、眠ったまま苦痛の少ない検査を行います。

「下痢が長引く」「便が細い」「血が混じる」「便潜血検査で陽性だった」方は、

放置せず、早期に大腸内視鏡検査を受けることを強く推奨します。

よくある質問(FAQ)

Q1. 冬に下痢を起こす主な原因は何ですか?

A. 冬に多いのはウイルス性胃腸炎です。特に「ノロウイルス」「ロタウイルス」「サポウイルス」の3種類が多く、12月〜3月にピークを迎えます。ノロは感染力が非常に強く、嘔吐物や食品を介して感染します。ロタやサポも乳幼児や高齢者で重症化することがあるため注意が必要です。

Q2. ノロウイルスとサポウイルスはどう違うのですか?

A. どちらも冬に流行する胃腸炎ウイルスですが、ノロは症状が強く感染力が高いのに対し、サポは比較的軽症で、園児などの集団発生が多い点が異なります。最近ではサポウイルスの検出数が増えており、ノロウイルスに次ぐ原因として注目されています。

Q3. 冬の下痢を予防するにはどうすればいいですか?

A. 手洗いの徹底(石けん+流水)が最も重要です。嘔吐物は塩素系漂白剤で処理し、牡蠣などの二枚貝は中心温度85〜90℃で90秒以上加熱してください。乳幼児はロタワクチンの定期接種で重症化を防げます。

Q4. 下痢が何日も続く場合はどうすればいいですか?

A. 3日以上下痢が続く場合や、血便・発熱・脱水症状を伴う場合は、自己判断せずに医療機関を受診してください。感染性胃腸炎以外に、大腸ポリープ・大腸炎・大腸がんなどの消化管疾患が隠れていることもあります。

当院では、AI搭載の高精度内視鏡システムによる大腸内視鏡検査(大腸カメラ)を実施しています。苦痛を最小限に抑えた鎮静下検査にも対応しており、豊島区(大塚・池袋エリア)で下痢が続く方には検査をおすすめしています。

Q5. 家族がノロウイルスになった場合、どう対処すればいいですか?

A. 嘔吐物・便には大量のウイルスが含まれます。使い捨て手袋・マスクを着用し、処理後は**次亜塩素酸ナトリウム(0.1〜0.2%濃度)**で消毒しましょう。衣類やリネンも熱湯または漂白剤で洗浄し、手洗いを徹底します。家族間感染を防ぐには、トイレのドアノブや洗面所などの消毒も有効です。

まとめ

冬の下痢原因ランキングTOP3は、

①ノロウイルス(感染力最強・牡蠣に注意)

②ロタウイルス(乳幼児で重症化・ワクチンあり)

③サポウイルス(増加傾向・軽症だが集団感染あり)

正しい手洗い・食品の加熱・ワクチン接種が、冬の下痢予防のカギです。

監修:東京都豊島区おなかとおしりのクリニック 東京大塚

院長 端山 軍(MD, PhD Tamuro Hayama)

資格:日本消化器病専門医・指導医

日本消化器内視鏡学会専門医・指導医

日本大腸肛門病学会指導医・専門医・評議員

日本外科学会専門医・指導医

日本消化器外科学会専門医・指導医

帝京大学医学部外科学講座非常勤講師

元帝京大学医学部外科学講座准教授

医学博士

院長プロフィール