2025年12月26日

「お腹がゆるくなりやすい」「いつも便秘気味」など、原因がはっきりしない腸の不調で悩む方が増えています。そうした症状の多くは「過敏性腸症候群(IBS)」かもしれません。

実は、IBSの背景には“腸内フローラ(腸内細菌バランス)”の乱れが深く関係していることが、最新の研究で次々と明らかになっています。本コラムでは、IBSと腸内フローラの関係をわかりやすく消化器専門医が解説し、症状ごとの特徴的な腸内細菌の傾向や治療のヒントになるポイントまで紹介します。

腸内フローラとは?

まずは「腸内フローラ」について簡単に確認しておきましょう。過敏性腸症候群との関係を理解するうえでの基本知識です。

「腸内フローラ」とは、私たちの腸内に棲む細菌群のことで、善玉菌・悪玉菌・日和見菌を含む数百〜数千種類以上の細菌がバランスを取りながら共存しています。腸内フローラは、消化や免疫、さらには神経系にも影響を与えており、「第二の脳」とも呼ばれる腸の健康を支える重要な存在です。

この腸内フローラの乱れ(腸内環境の悪化)が、過敏性腸症候群(IBS)の症状と深く関係していると考えられています。

日本消化器病学会 腸内フローラとは何ですか?

過敏性腸症候群とは?──Rome IV診断基準で見る現代の「腸の不調」

過敏性腸症候群(IBS)は、腹痛やお腹の張りとともに便通異常(下痢・便秘・その交互)を繰り返す病気で、炎症やがんなどの器質的疾患がみられない機能性腸疾患です。

・Rome IV基準では「最近3か月に少なくとも週1回以上の腹痛があり、排便との関連・排便頻度の変化・便形状の変化のうち2つ以上を満たす」ことが診断の目安とされています。

・特に若年女性に多く発症する傾向があり、社会的ストレスや食生活の影響も大きく関わっています。

過敏性腸症候群の診断基準—Rome IV基準とは

過敏性腸症候群を診断する目安として用いられるのがRome IV基準(2016年改訂)です。この基準では:

「過去3か月間に月に少なくとも1回以上の腹痛があり、以下の症状が2項目以上当てはまり、かつその症状が6か月以上前から続いている」

- 排便に関連している(排便によって痛みが軽減または悪化)

- 排便頻度の変化を伴う

- 便性状(見た目)の変化を伴う

参考文献:Fermin Mearin, et al. Bowel Disorders. Gastroenterology. 2016 Feb 18:S0016-5085(16)00222-5. doi: 10.1053/j.gastro.2016.02.031.

腸内フローラの乱れと過敏性腸症候群(IBS)の深い関係

「腸内細菌のバランスの乱れ=腸内フローラの変化」は、過敏性腸症候群(IBS)患者様に共通してみられる重要な病態のひとつです。とくに、善玉菌の減少や悪玉菌の増加が、腸のバリア機能や免疫応答に影響し、症状の悪化を引き起こす可能性が指摘されています。

・善玉菌(ビフィズス菌、乳酸菌など)は減少傾向

・悪玉菌(大腸菌群、特定のプロテオバクテリアなど)が増加傾向

・腸内の“腸内の“腸内細菌による病原性細菌の侵入・定着の阻害作用”が低下(後述の「B/E比」に関与)

過敏性腸症候群の研究で注目される腸内細菌マップ

数々の臨床研究やメタゲノム解析で、IBS患者と健常者の腸内細菌バランスの違いが報告されています。以下の表では、IBSとの関連が明らかになっている細菌属・種を機能的に分類し、わかりやすく整理しました。

過敏性腸症候群(IBS)の研究で注目される腸内細菌とは?──臨床と論文からわかる細菌リスト解説

| 菌種・属 | IBSとの関連 | 備考 |

|---|---|---|

| Bifidobacterium(ビフィズス菌) | 減少傾向(善玉菌) | B/E比の低下と関連(比率が1未満で植菌抵抗性の低下を示す) |

| Lactobacillus(乳酸菌) | 減少傾向(善玉菌) | 腸内のバリア機能や免疫調整に |

| Faecalibacterium | 減少傾向(抗炎症作用あり) | 抗炎症性短鎖脂肪酸(酪酸)を産生 |

| Clostridium(クロストリジウム属) | 善玉群は減少、C. difficileなど有害種のリスクも | 酪酸産生で腸粘膜保護、C. difficileは病原性あり |

| Enterobacteriaceae(大腸菌群) | 増加傾向(有害菌の総称) | 腸内で有害な菌群の総称 |

| Escherichia coli(大腸菌) | 増加報告あり(代表的な大腸菌) | 細胞毒素産生株は病原性を持つ |

| Klebsiella 属 | 一部研究で増加報告あり | 病原性株の報告あり |

| Citrobacter 属 | 一部研究で増加報告あり | 炎症や下痢への関与が疑われる |

| Enterobacter 属 | 一部研究で増加報告あり | 定着性高く、腸炎や下痢に関連 |

| Streptococcus(連鎖球菌) | 肝鬱脾虚タイプで増加報告あり | 粘膜刺激や炎症促進因子の産生 |

| Fusobacterium(フソバクテリウム属) | 増加傾向、炎症や過敏性に関与 | 大腸がんとの関連報告もある |

| Ruminococcaceae(ルミノコッカス科) | 発酵産物異常との関連指摘あり | SCFA(短鎖脂肪酸)の異常産生が示唆 |

過敏性腸症候群の患者様では、以下のような腸内細菌の構成的変化が見られることが報告されています:

・BifidobacteriumやLactobacillusの減少(有益菌)

・Enterobacteriaceae科の一部菌株(例:Escherichia coliを含む)の増加が過敏性腸症候群の患者様で報告されており、腸内環境への影響が注目されている。

・Firmicutes/Bacteroidetes比(F/B比)の上昇

・腸内多様性(diversity)の低下

特にB/E比(Bifidobacterium / Enterobacter比)が1未満になると、腸内の“腸内細菌による病原性細菌の侵入・定着の阻害作用”が低下していると考えられています。

腸内細菌叢と大腸がんの関係ついては以下の医療コラムをご参照ください。

医療コラム 大腸がんと腸内細菌叢(腸内フローラ)の深い関係——おなかに優しい食生活が未来を変える?

参考文献: D van der Waaij, et al. Colonization resistance of the digestive tract in conventional and antibiotic-treated mice. J Hyg (Lond). 1971 Sep;69(3):405-11.

doi: 10.1017/s0022172400021653.

Zhuang X et al. The influence of the brain-gut axis in inflammatory bowel disease and possible implications for treatment. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020;5(10):940–951. doi:10.1016/S2468-1253(20)30133-9

B/E比・F/B比とは?──過敏性腸症候群における腸内環境の指標

腸内フローラのバランスを測る指標として、よく用いられるのが「B/E比」と「F/B比」です。それぞれの意味と過敏性腸症候群における異常傾向を確認しましょう。

B/E比(ビフィズス菌とエンテロバクターの比率)

・B/E比<1 になると、“腸内細菌による病原性細菌の侵入・定着の阻害作用(colonization resistance)”が低下した状態

・正常な腸内ではビフィズス菌が優勢ですが、IBS患者ではエンテロバクター科が増加し、善玉菌が減少する傾向にあります。

F/B比(FirmicutesとBacteroidetesの比率)

・F/B比の変動は、エネルギー吸収や代謝、腸内の炎症に影響します。

・一部研究では、IBS-DでF/B比が上昇、IBS-Cで減少という傾向が示唆されています。

参考文献: D van der Waaij, et al. Colonization resistance of the digestive tract in conventional and antibiotic-treated mice. J Hyg (Lond). 1971 Sep;69(3):405-11.

doi: 10.1017/s0022172400021653.

Zhuang X et al. The influence of the brain-gut axis in inflammatory bowel disease and possible implications for treatment. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020;5(10):940–951. doi:10.1016/S2468-1253(20)30133-9

過敏性腸症候群(IBS)のタイプ別にみる腸内細菌の特徴と対策

過敏性腸症候群は「下痢型(IBS-D)」「便秘型(IBS-C)」「混合型(IBS-M)」「分類不能型(IBS-U)」に分けられます。それぞれに特徴的な腸内細菌や代謝経路の違いがみられ、タイプに合わせたアプローチが重要です。

例:

IBS-D:Ruminococcus gnavusの増加、**硫酸還元経路(SO₄ASSIM)の活性化によって硫化水素(H₂S)**が過剰産生され、これが腸粘膜を刺激して下痢を引き起こすと考えられています。

IBS-C:Oscillospira属の増加、脂肪酸の一種であるパルミトレイン酸の合成が活発で、カルシウムと結合して便を硬くするカルシウム・パルミテートが増加することが便秘に関係する可能性があります。

IBS-U:一部経路の中間的な状態が見られる(例:水素ガス代謝の不均衡)

腸内細菌と「こころ」の関係──過敏性腸症候群と抑うつのメカニズム

過敏性腸症候群の患者様には、うつ症状や不安障害を合併する方も多く、これらは腸内フローラと相関していることが分かってきました。

・抑うつを伴う過敏性腸症候群患者様では、ビフィズス菌などの善玉菌が少なく、Proteus属などの有害菌が多い傾向

・短鎖脂肪酸(SCFA)産生経路も低下 → 腸-脳相関(gut-brain axis)の乱れによりメンタル面にも影響

参考文献:Rapat Pitteavanon, et al. Gut Microbiota in Patients With Irritable Bowel Syndrome-A Systematic Review. Gastroenterology. 2019 Jul;157(1):97-108. doi: 10.1053/j.gastro.2019.03.049

Qi Su, et al. Gut microbiome signatures reflect different subtypes of irritable bowel syndrome. Gut Microbes. 2023 Jan-Dec;15(1):2157697. doi: 10.1080/19490976.2022.2157697.

Guanqun Chao, et al. The characteristics of intestinal flora of IBS-D with different syndromes. Immun Inflamm Dis. 2020 Dec;8(4):615-628. doi: 10.1002/iid3.348.

日本うつ病学会 うつ病Q&A はこちら

まとめ:腸内フローラから見た過敏性腸症候群の未来

IBSは原因が多岐にわたる「多因子性疾患」ですが、腸内フローラとその代謝機能の解析により、症状タイプに応じたパーソナライズドなアプローチが可能になる時代に近づいています。

IBS患者では、善玉菌の減少と悪玉菌の増加、特定の代謝経路の異常が複雑に絡み合い、症状の発現や重症度に影響を与えています。今後は、腸内環境を整えるプロバイオティクス療法や食事指導がより一層重視されると予測されます。

ご自身の腸内環境が気になる方へ

当院「おなかとおしりのクリニック 東京大塚」では、IBSをはじめとする腸の不調に対し、AI搭載内視鏡を用いた大腸カメラ検査と、一人ひとりの腸内環境に応じた治療アドバイスを行っております。

とくに若年女性に多いIBS-Dや、便秘でお悩みの方に対しても、症状の背景にある腸内環境の乱れを考慮した包括的な対応を行っています。

女性医師(火曜限定)による診察や、無痛の内視鏡検査(鎮静剤使用)も可能ですので、お気軽にご相談ください。

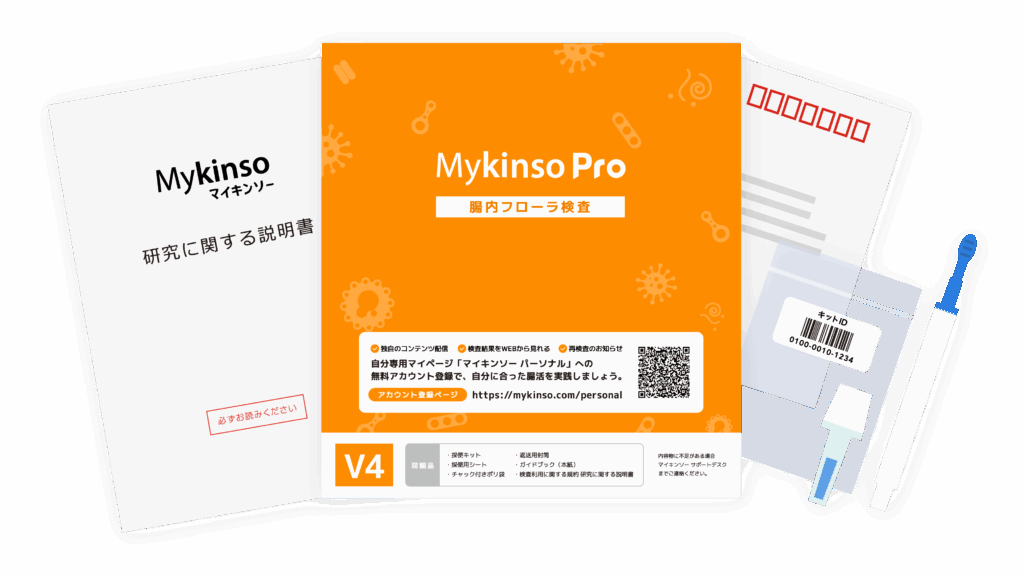

腸内フローラ検査

豊島区「おなかとおしりのクリニック 東京大塚」では、2025年8月18日より、腸内フローラ検査ができるようになります。大腸がんが心配な方や過敏性腸症候群(IBS)で悩まれている方は一度ご相談ください。

監修:豊島区おなかとおしりのクリニック 東京大塚

院長 端山 軍(MD, PhD Tamuro Hayama)

資格:日本消化器病専門医・指導医

日本消化器内視鏡学会専門医・指導医

日本大腸肛門病学会指導医・専門医・評議員

日本外科学会専門医・指導医

日本消化器外科学会専門医・指導医

帝京大学医学部外科学講座非常勤講師

元帝京大学医学部外科学講座准教授

医学博士