2025年12月26日

「毎日の食事が、大腸がんのリスクを左右するかもしれない——」

近年、腸内細菌(マイクロバイオーム)が健康に与える影響が注目されており、特に大腸がんとの関連性が世界中で研究されています。食生活が腸内環境を大きく左右し、それががんの発生にまで影響を及ぼす可能性があることが、最新の研究で明らかになってきました。今回はその興味深い関係について、わかりやすくご紹介します。

マイクロバイオームとは?——体に共存する微生物の世界

「マイクロバイオーム」とは、人の体に共存している微生物の集まりと、その生態系全体を指す言葉です。

これらの微生物は、腸内だけでなく、口の中(口腔)、鼻の中(鼻腔)、皮膚、肺、さらには泌尿生殖器など、体のさまざまな場所に存在しています。とくに多く集まっているのが腸内で、なかでも大腸に最も多くの微生物が住んでいるとされています。

体内のマイクロバイオームに含まれる微生物の数は、なんと数百兆個にもおよび、その遺伝子情報をすべて合わせると数百万種類以上になるともいわれています。これは、人間の持つ約2万個の遺伝子と比べても、桁違いに多いことがわかります。

こうした膨大な微生物とその遺伝子情報を解明することは、私たちの健康や病気のメカニズムを理解するカギになると期待されています。

マイクロバイオームの研究はまさに今、「人間のもうひとつの臓器」ともいわれる存在に光を当てようとしているのです。

腸はマイクロバイオームの主役。体のあらゆる臓器とつながっている?

実は、マイクロバイオーム全体の約90%が腸に集中しているといわれています。

最近の研究では、この腸内マイクロバイオームが、脳や肝臓、皮膚、免疫系などさまざまな臓器に影響を与えていることが明らかになってきました。

たとえば、緊張や不安でお腹が痛くなるといった経験はありませんか?

これは「脳腸相関(のうちょうそうかん)」と呼ばれ、脳と腸が密接につながっていることを示す現象です。

さらに、メンタルヘルス(心の健康)、免疫力の維持、睡眠の質、体重管理といった一見関係なさそうなことにも、腸内マイクロバイオームが関与している可能性があると言われています。

まさに腸は、体全体の健康を支える中心的な存在なのです。

「腸内フローラ」と「マイクロバイオーム」はどう違う?

「マイクロバイオーム(微生物叢)」は、人や動植物の体内・体表に存在する微生物すべてと、その遺伝情報全体を含む広い概念です。口の中、皮膚、鼻、肺、そして腸など、全身のあらゆる場所に存在する微生物の集合体を指します。

一方で「腸内フローラ(腸内細菌叢)」は、名前のとおり腸の中に限って存在する微生物の集まりのことをいいます。とくに大腸に多くの細菌が住んでいることが知られています。

つまり、「腸内フローラ」は、「マイクロバイオーム」の中でも腸内に限定された一部と考えることができます。

参考文献:腸内細菌学会 ヒトの腸内にはどのような微生物が棲んでいるのですか?

大腸がんと腸内細菌叢(腸内フローラ)の関係

近年の研究では、腸内細菌の構成が大腸がんの発症や進行と深く関わっていることが明らかになってきました。

特に注目されているのは、「食事の内容が腸内環境をすぐに変化させる」という点です。

脂肪や赤身肉・加工食品を多く含む食生活は、炎症を引き起こす細菌を増やし、大腸がんのリスクを高める可能性があるとされています。

実際に行われた研究では、アメリカ人とアフリカ人に互いの食事(高脂肪・低繊維 vs 高繊維・低脂肪)を2週間交換しただけで、腸内細菌の構成や腸内の炎症マーカーが劇的に変化したという報告もあります。つまり、腸は毎日の食事にとても敏感に反応するのです。

さらに、マウス実験では「西洋型の食事(高脂肪・低食物繊維)」を数世代にわたって与え続けた結果、腸内細菌の多様性が失われ、元に戻らなくなる“不可逆的変化”が起こることが確認されました。

こうした腸内環境の乱れが、近年若年層での大腸がん増加と関連しているのではないかとも考えられています。

中でも特に注目されているのが、「Bilophila wadsworthia(ビロフィラ・ワズワースィア)」という腸内細菌です。

この菌は、硫化水素(H₂S)という有害物質を作り出します。硫化水素は腸の細胞に遺伝毒性(DNAを傷つける作用)を与え、炎症や上皮の過剰増殖(=がんの種)を引き起こすことがわかっています。この細菌は、赤身肉や高脂肪・高タンパク質の食事によって増えることが、アメリカの大腸がん患者を対象とした研究で明らかになっています。

つまり、食生活が腸内細菌のバランスを乱し、がんを招く土壌を作る可能性があるということです。

腸内細菌ががんを引き起こす?

特定の腸内細菌が、腸の粘膜に慢性的な炎症を起こしたり、有害物質を産生したりすることで、大腸がんの発症を促している可能性があります。

とくにBilophila wadsworthiaは、その代表的な例とされています。

参考文献:Herbert Tilg, et al. The Intestinal Microbiota in Colorectal Cancer. Cancer Cell. 2018 Jun 11;33(6):954-964.doi: 10.1016/j.ccell.2018.03.004.

口の中の菌「F. nucleatum」が大腸がんの“初期段階”に関与?

近年、大腸がんの腫瘍組織からFusobacterium nucleatum(フソバクテリウム・ヌクレアタム)という細菌が高頻度で見つかることが報告されています。この菌はもともと歯垢など口の中に多く存在し、歯周病との関連で知られてきました。

しかし最新の研究では、F. nucleatumが大腸がんの早期病変(腺腫)にも検出されることがわかってきました。これは、「がんが進んでから入り込む菌」ではなく、がんの発症初期から関与している可能性を示唆しています。

さらにこの菌は、腸の粘膜に入り込んで炎症を起こし、免疫のバランスを崩したり、腫瘍の成長を助ける環境を作ることが動物実験などで確認されています。

この発見は、F. nucleatumが将来的に大腸がんの予防・診断・治療に役立つかもしれないという重要な意味を持っています。

たとえば——

✅ 便や唾液から検出できるなら、スクリーニング検査に活用できるかも

✅ 菌そのものを標的にしたワクチンや抗菌治療も視野に

✅ がん組織に集まりやすい菌として、がん細胞を攻撃するバクテリア療法にも応用の可能性

今後の研究でさらに解明が進めば、「口の中の細菌が、がんの早期発見に役立つ日」も来るかもしれません。

参考文献:Mauro Castellarin, et al. Fusobacterium nucleatum infection is prevalent in human colorectal carcinoma. Genome Res. 2012 Feb;22(2):299-306. doi: 10.1101/gr.126516.111.

口の中の菌が腸に届き、大腸がんに関与する?

最新の研究では、大腸がん患者の唾液と便の細菌叢(マイクロバイオーム)を比較し、健康な人との違いを解析しました。注目されたのは、もともと口の中にいる細菌が、腸にまで届き、大腸がんの発症や進行に関与している可能性があるという点です。

特に次のような菌が、大腸がん患者で多く見られました:

・Peptostreptococcus stomatis

・Streptococcus anginosus

・Streptococcus moorei

・Streptococcus koreensis

これらは口の常在菌ですが、腸に流入し、炎症や腫瘍の発育環境を作る可能性が指摘されています。

なかでも「Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii」という菌は、口から腸へ移動し、がん組織に定着して腫瘍の進行を促す可能性が高いと考えられています。

一方で、同じF. nucleatumでも「subsp. nucleatum」は腸内で見つからず、口内由来ではない可能性が示唆されました。

さらに、進行がん(ステージIII・IV)ではS. mooreiの量が多いことがわかり、この菌が発がんだけでなく進行にも関与する可能性が浮上しています。

このように、口腔内の菌が腸内に届き、大腸がんに関与する可能性があることから、日常的な口腔ケア(歯磨き・歯科受診)が腸の健康にも影響すると考えられています。

参考文献:Yoshinori Uchino, et al. Colorectal Cancer Patients Have Four Specific Bacterial Species in Oral and Gut Microbiota in Common-A Metagenomic Comparison with Healthy Subjects. Cancers (Basel). 2021 Jul 2;13(13):3332. doi: 10.3390/cancers13133332.

赤身肉・加工食品の多い食生活に要注意

赤身肉に含まれる「ヘム鉄」は、腸内で毒性物質に変わり、腸粘膜を傷つけたり過剰な細胞増殖を引き起こす可能性があります。

一方で、食物繊維が豊富な食事は腸内細菌の多様性を高め、がんの予防に役立つと考えられています。

腸内環境を整えることががん予防になる?

これまでの研究から、腸内環境の乱れが大腸がんの発症や進行に深く関わっていることが分かってきました。

腸内でがん関連菌が増えたり、多様性が失われたりすると、慢性的な炎症や免疫の異常が引き起こされることがあります。

そのため、腸内環境を整えることは、大腸がんをはじめとした病気の予防につながる可能性があります。。

日々の食事や検査を通して、腸の中を健やかに保つことが、未来の健康への第一歩となります。

食物繊維が腸内環境を整えるカギ

食物繊維を多く含む食事は、腸内細菌の多様性を維持し、炎症を抑える細菌群の定着を助けることがわかっています。多様な腸内細菌が存在することで、腸内環境が安定し、がんの原因となるような菌の異常増殖を防ぐ働きが期待されます。また、腸粘膜のバリア機能や免疫の働きもサポートされ、大腸がんのリスクを低減する一助になる可能性があります。

腸内フローラ検査や大腸カメラ検査の活用を

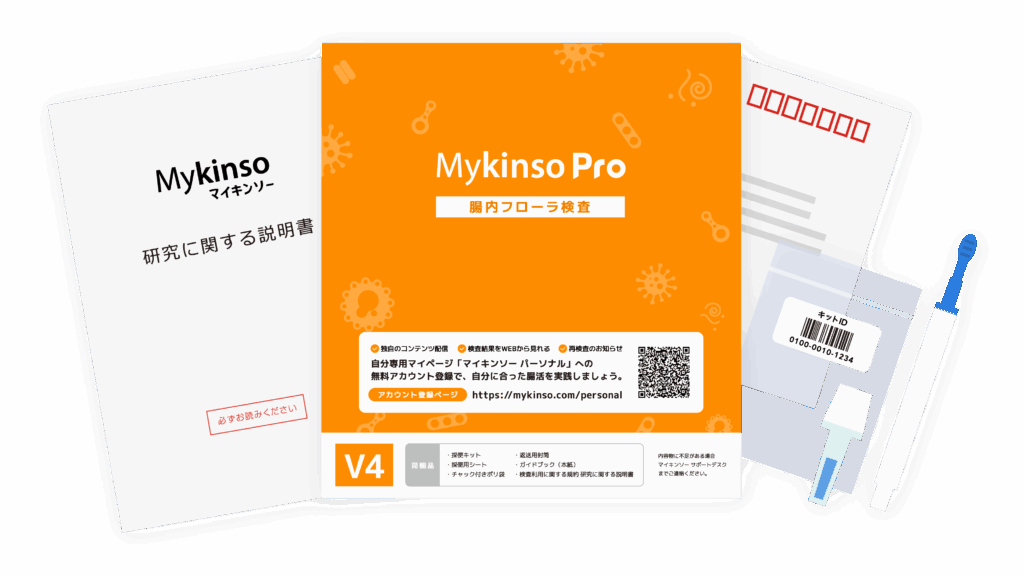

近年では、便を使った腸内フローラ検査が広まりつつあり、自分の腸内環境を可視化することができるようになっています。

さらに、**大腸カメラ(大腸内視鏡検査)**は、腸の中を直接観察でき、ポリープや早期がんの発見に非常に有効です。腸内細菌の乱れや便通異常を感じている方、家族に大腸がんの既往がある方などは、予防の一環として早めの検査をおすすめします。

おなかとおしりのクリニック 東京大塚では

当院では、腸の健康を守ることが全身の健康につながると考え、以下のような取り組みを行っています:

・消化器内視鏡専門医による胃カメラ検査・大腸カメラ検査

・AIによるリアルタイム内視鏡画像解析システムの導入

・腸の症状に応じた食事や生活習慣のアドバイス

・女性にやさしい環境(女性医師・女性スタッフ対応日あり)

・JR大塚駅徒歩1分とアクセス良好(巣鴨、池袋、板橋、文京区対応)

胃腸の不調や便通の悩みがある方、健康診断で気になる所見があった方は、ぜひお気軽にご相談ください。

腸内フローラ検査がクリニックでできます

2025年8月18日から、東京都豊島区にある「おなかとおしりのクリニック 東京大塚」で腸内フローラの検査ができるようになります。興味があるかたはご相談ください。

監修:豊島区おなかとおしりのクリニック 東京大塚

院長 端山 軍(MD, PhD Tamuro Hayama)

資格:日本消化器病専門医・指導医

日本消化器内視鏡学会専門医・指導医

日本大腸肛門病学会指導医・専門医・評議員

日本外科学会専門医・指導医

日本消化器外科学会専門医・指導医

帝京大学医学部外科学講座非常勤講師

元帝京大学医学部外科学講座准教授

医学博士