2025年11月05日

「マダニに咬まれると病気になる」と聞いたことがある方も多いでしょう。

その中でも、発熱や下血を伴うことがある感染症が「SFTS(重症熱性血小板減少症候群)」です。

まだ耳慣れない病名ですが、実は日本でも毎年報告されている感染症です。

重症化すると命にかかわることもあり、正しい知識と早めの受診が大切です。

今回は、SFTSとはどんな病気か、なぜ出血や下血が起こるのか、そしてどんなときに受診が必要かを、わかりやすく解説します。

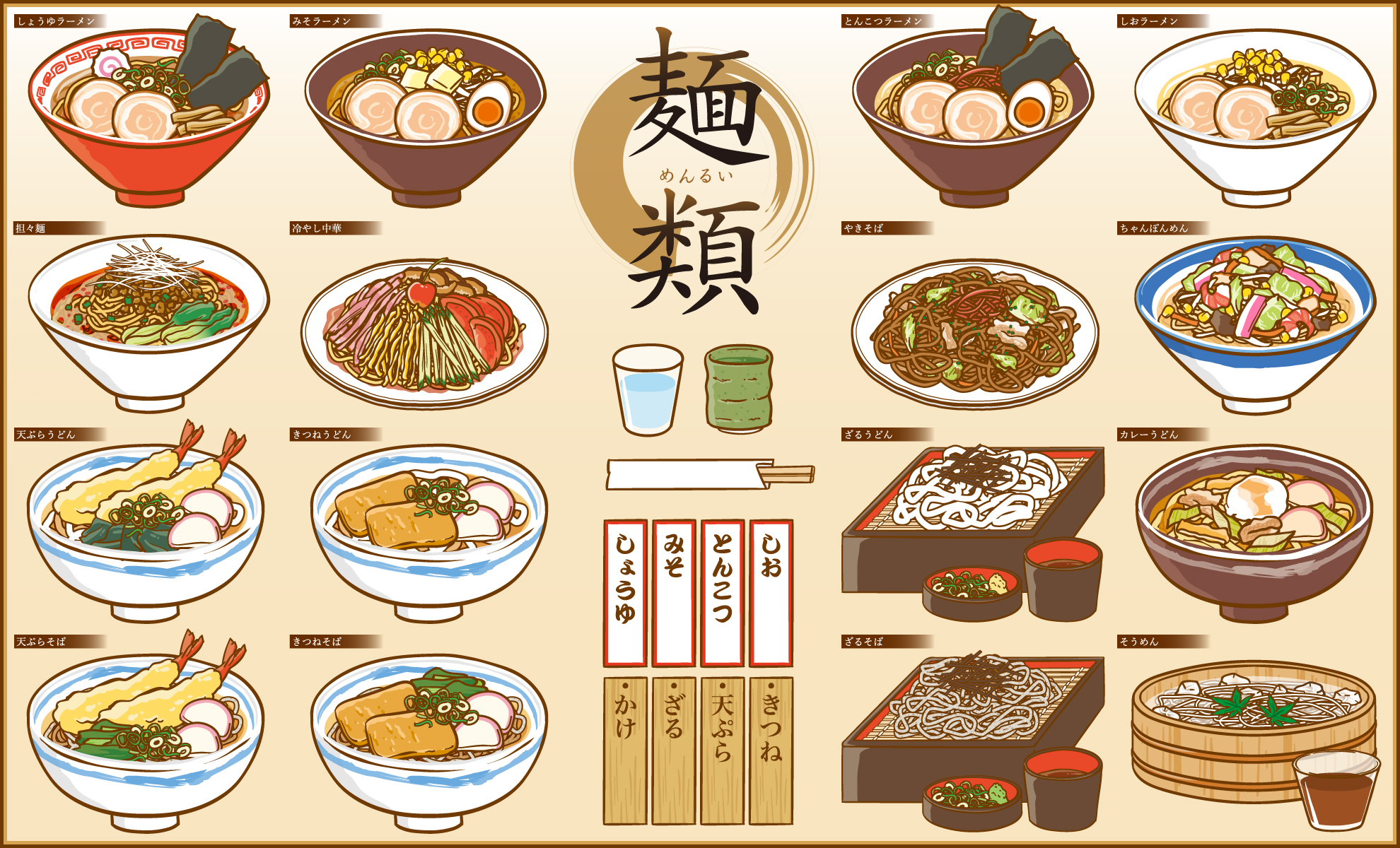

マダニに咬まれて発症する「SFTS」とは

SFTSは、マダニが媒介する新しいウイルス感染症です。もともと中国で発見されましたが、今では日本や韓国でも報告されています。

マダニの特徴

マダニは、草むらや山林などに生息しているダニで、犬や猫、そして人にも吸血します。

体長は数ミリ程度ですが、吸血すると倍以上に膨らみ、皮膚にしっかり食いつくのが特徴です。

春から秋にかけて活動が活発で、キャンプや庭仕事、ペットとの外出時などに咬まれることがあります。

家庭内にいるチリダニとはまったく別の種類で、感染症を運ぶことがある点が危険です。

SFTSとはどんな感染症?

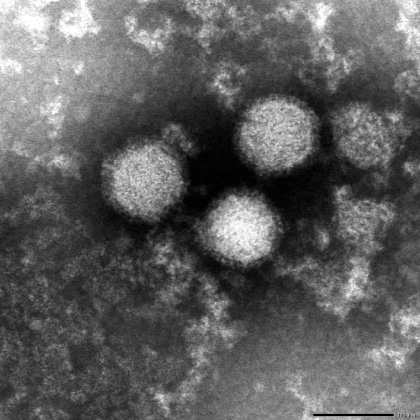

SFTS(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome)は、

「重い熱」と「血小板が減ること(血が止まりにくくなる状態)」が特徴の病気です。

原因は、マダニが体内に持っているSFTSウイルス。

人はマダニに咬まれることで感染します。まれに、感染した猫や犬の血液・唾液に触れてうつることもあります。

症状は、

主な症状:

・38℃以上の発熱

・体のだるさ(倦怠感)

・吐き気や下痢などの消化器症状

これらが中心で、進行すると血小板が減少し、 皮膚や消化管からの出血(下血・黒色便など)が起こることもあります。

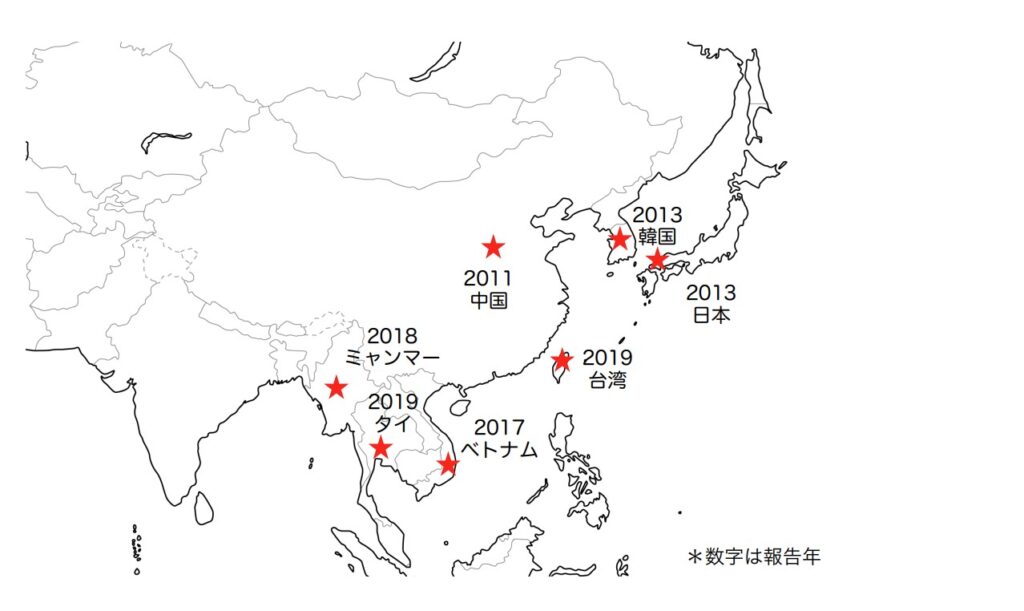

SFTSはどこで発生しているの?

SFTSは決して遠い地域の病気ではありません。

日本でも毎年発生が報告されており、地域によっては注意が必要です。

日本での発生状況

日本で初めて患者が報告されたのは2013年(山口県)。

以降、九州・四国・中国地方を中心に毎年報告が続き、

2023年には全国で**133例(過去最多)**が確認されています。

最近では、東京都内でも猫を介した感染例が報告されており、

都市部でも油断できない状況になっています。

日本国内では2013年以降、SFTSの報告数が増加しています。特に西日本を中心に発生が続いており、近年では関東地方でも散発的に確認されています。

ウイルスは日本にも定着している

SFTSウイルスは、2011年に中国で発見されました。

しかし、遺伝子解析の結果、日本のマダニの間にも独自のウイルス株が存在していたことがわかっています。

つまり、SFTSは「海外から持ち込まれた病気」ではなく、

すでに日本の自然界の中に定着しているウイルスなのです。

日本国内での発生推移

- 初報告:2013年(山口県)

- 報告数:2013年 40例 → 2023年 133例(過去最多)

- 致死率:平均15〜20%、高齢者では30%超の報告も

感染症法における位置づけ ― 他のマダニ媒介ウイルスとの比較

マダニが媒介するウイルスはSFTSだけではありません。

世界各地でさまざまな「マダニ媒介性ウイルス性出血熱」が報告されています。

以下の表は、日本の感染症法で届出が義務づけられている主な疾患を比較したものです。

| 項目 | クリミア・コンゴ出血熱(CCHF) | 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | オムスク出血熱(OHF) | キャサヌル森林病(KFD) |

|---|---|---|---|---|

| 病原体 | ナイロウイルス科 クリミア・コンゴ出血熱ウイルス | フェヌイウイルス科 SFTSウイルス | フラビウイルス科 オムスク出血熱ウイルス | フラビウイルス科 キャサヌル森林病ウイルス |

| 常在地 | アフリカ〜ユーラシア | 中国・韓国・日本を含むアジア | ロシア シベリア西部 | インド南部 |

| 宿主動物 | 家畜 | 家畜・野生動物 | マスクラット | げっ歯類・サル |

| 媒介する主なマダニ属 | Hyalomma | Haemaphysalis | Dermacentor | Haemaphysalis, Ixodes |

| 感染症法による疾患分類 | 一類 | 四類 | 四類 | 四類 |

| 感染症法による病原体分類 | 一種 | 三種 | 三種 | 三種 |

この表からも分かるように、SFTSは「四類感染症」に分類され、日本では**医師による届出が義務**づけられています。 アフリカや中東で見られるクリミア・コンゴ出血熱(CCHF)は一類感染症で、感染力・致死率ともに高く、扱いがより厳重です。 SFTSはそれよりも感染力は低いものの、国内でも命に関わる感染症であり、警戒が必要です。

マダニ咬傷後の正しい対応と予防

マダニに咬まれても、慌てずに正しい対応をすれば感染を防げます。

まずは落ち着いて、次のポイントを守りましょう。

咬まれたときの対処法

マダニに咬まれたときの対応:

- 無理にマダニを引き抜かない:体液が逆流し、感染リスクが上昇します。

- 皮膚科または外科で除去:医療機関で安全に処置を受けましょう。

- 発熱・倦怠感・下痢・下血などの症状:出現した場合は、「マダニに咬まれた」ことを必ず医師に伝えてください。

- 咬まれたマダニは保存:可能であれば密閉容器などに入れて持参すると、検査や種の特定に役立ちます。

予防のポイント

マダニに咬まれないための予防策:

- 長袖・長ズボンを着用し、肌の露出を減らす

- 虫よけスプレー(ディートまたはイカリジン)を活用する

- 帰宅後は入浴・シャワーで全身を確認(脇の下、膝の裏、足の付け根など)

- ペットのダニ予防薬を定期的に使用する(猫・犬など)

SFTSで下血が起こる理由

SFTSでは、ウイルスによって血小板が減少し、血液が固まりにくくなります。

その結果、皮膚や消化管で出血しやすくなり、下血として現れることがあります。

出血のメカニズム

SFTSVは血管内皮や免疫細胞に感染し、炎症性サイトカイン(IL-6, TNF-αなど)を放出。

これにより血小板が急激に減少し、止血機構が崩壊。

血管の壁も傷つくため、皮下・消化管・肺などで出血傾向が出現。

さらにDIC(播種性血管内凝固)を伴うと、全身性の出血に発展することがあります。

このように、SFTSの下血は消化管の局所病変ではなく、全身的な出血傾向の一部として起こるものです。

したがって、消化器疾患による出血とは性質が異なります。

治療と予後

現時点でSFTSに対する特効薬は確立しておらず、治療の基本は支持療法(輸液、臓器保護、出血管理)です。

2024年には**ファビピラビル(Favipiravir)**が治療薬として承認されましたが臨床データは限られており、有効性の検証が続けられています。

重症化しやすいのは高齢者や基礎疾患をもつ人で、致死率は依然として高水準です。

発熱や下血を伴う場合は、早期に感染症専門医療機関への受診が推奨されます。

下血が続く場合は、消化器疾患の可能性も

SFTSなどの感染症が原因で一時的に出血する場合もありますが、

下血や黒色便が続く場合は消化器疾患の精査が必要です。

当院「おなかとおしりのクリニック 東京大塚」では、

- AI搭載の高精度内視鏡(オリンパス EVIS X1 + EndoBrain Eye)

- 鎮静剤を用いた無痛内視鏡検査

- 女性専用トイレ・更衣室完備/女性医師(火曜)

など、安心して検査を受けられる環境を整えています。

参考文献

1.Takahashi T, et al. The First Identification and Retrospective Study of Severe Fever With Thrombocytopenia Syndrome in Japan. J Infect Dis. 2014;209(6):816-827.

2.Fukushima S, et al. Trends in the incidence of severe fever with thrombocytopenia syndrome in Japan: an observational study from 2013 to 2022.Sci Rep. 15, Article number: 20715 (2025)

監修:東京都豊島区おなかとおしりのクリニック 東京大塚

院長 端山 軍(MD, PhD Tamuro Hayama)

資格:日本消化器病専門医・指導医

日本消化器内視鏡学会専門医・指導医

日本大腸肛門病学会指導医・専門医・評議員

日本外科学会専門医・指導医

日本消化器外科学会専門医・指導医

帝京大学医学部外科学講座非常勤講師

元帝京大学医学部外科学講座准教授

医学博士

院長プロフィール