肛門科

肛門科

肛門科は、おしり(肛門)に関する疾患を専門的に診療する科です。おしりが腫れる痔(いぼ痔・内痔核)をはじめ、おしりが痛い裂肛(切れ痔)、おしりの腫れ(肛門周囲膿瘍)、おしりのかゆみなど、幅広い症状に大腸肛門病専門医(おしりの専門医)が対応いたします。肛門の症状は放置せず早めにご相談ください。

痔は命に関わることはほとんどない良性の病気ですが、進行すると日常生活に大きな支障をきたすことがあります。いぼ痔や切れ痔は、早期であればお薬で症状を抑えることが可能です。また、肛門からの出血は、大腸がんや前がん病変である直腸ポリープが原因の場合もあります。出血に気づいたら、早めに受診して原因をしっかり確認することが大切です。

以下の症状がある方、病気を指摘されたことがある方はぜひ受診してください。

・肛門内外のいぼ状の張り

・おしりからの出血

・排便時のおしりの痛み

・おしりのかゆみ

・おしりのできもの

・いぼ痔(内痔核・外痔核)・切れ痔(裂肛)・あな痔(痔瘻)

・肛門周囲膿瘍

・肛門ポリープ

・肛門周囲皮膚炎

・肛門皮垂

など

おしりのトラブルは、なかなか人に相談しづらいものです。しかし、放っておくと症状が悪化し、治療に時間がかかる事もあります。「なんとなくおしりに違和感がある」「トイレで出血して驚いた」そんな小さな変化でも、ぜひ早めに豊島区 おなかとおしりのクリニック 東京大塚ご相談ください。

従来は手術が必要だったいぼ痔を、注射だけで治療できるようになりました。

切らずに済むため痛みも少なく、日帰りで受けられる安心の治療です。

この注射療法(ジオン注射=ALTA療法)は、人知れずいぼ痔に悩んでいた方にとって待望の選択肢といえます。

多くの患者さまから「こんなに楽に治るなんて」「もっと早く受ければよかった」といった嬉しいお声をいただいています。

ALTAとは、有効成分である「硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸」の英名ALuminum potassium sulfate hydrate・Tannic Acidの頭文字をとった略です。

ジオン注は、成分として硫酸アルミニウムカリウムとタンニン酸を含み、名前からは西洋薬のように見えますが、実はそのルーツは中国の史兆岐先生が開発した漢方薬「消痔霊」に由来しています。

硫酸アルミニウムカリウムは、内痔核に炎症・線維化を惹起し内痔核を退縮させて出血や脱出症状を改善いたします。

タンニン酸は、硫酸アルミニウムカリウムによる過剰な炎症を抑制し組織障害を抑えます。

ジェイドルフ製薬株式会社

・おしりに座薬や軟膏を注入する治療では治らない

・排便時によく出血する

・排便時に内痔核が脱出するが、時間が経つと自然に戻る

・排便時に内痔核が脱出し、指で押し込まないと戻らない

いぼ痔(内痔核)で脱肛をともなっている場合、ジオン注射療法(ALTA療法)の治療をおすすめいたします。治療中や治療後の痛みがほとんどなく、注射のみの治療となりますので日帰り治療を受けられます。

その後に、3-4か所局所麻酔を行います。

1つの痔核に対して4ヵ所に分割して局所注射する四段階注射法という方法で行います。分割する4ヶ所は、上極部粘膜下層、中央部粘膜下層、中央部粘膜固有層、下極部粘膜下層です。麻酔も含め、治療の所要時間は約20-30分です。

治療後、しばらくすると出血が止まり、脱出も軽くなっていきます。

脱出が見られなくなるまでには個人差がありますが、1週間から1ヶ月程度が目安です。

・肛門の皮膚部分にも腫れがある場合には、五段階注射法を行います。

ジオン注射による治療は日帰りで受けられますが、施術後は2日ほどご自宅で安静にしていただく必要があります。

また、注入された硫酸アルミニウムカリウムは腎臓を通じて尿中に排泄されるため、排泄を促す意味でしっかり水分をとり、十分な尿量を確保することが大切です。

当院では、こうした水分摂取のポイントについても事前にわかりやすくご説明し、手術前から注意していただけるようサポートしています。

【副作用について】

注射をした部分に痛みや腫れを感じる場合があります。

また、発熱や、肛門部が重だるいように感じることもあります。

入院不要

手術当日にご帰宅いただけます。

短時間の治療

約20〜30分で終了します。

痛みが少ない

麻酔を使用するため、ほとんど痛みを感じません。

早期の社会復帰

翌日から通常の生活が可能です。

手術の適応や詳細については、診察時に医師が丁寧にご説明いたします。

いぼ痔(内痔核)の手術は健康保険が適用されます。症状などにより費用は異なってきますので、目安の金額をご紹介します。

3割負担の場合の費用です。

| 手術内容 | 手術費用 |

| ジオン注射療法 | 約25,000円~約30,000円 |

痔疾患の男女差は以下のようになります

| 男性 | 女性 | |

| 1 | 痔核 | 痔核 |

| 2 | 痔瘻 | 裂肛 |

| 3 | 裂肛 | 痔瘻 |

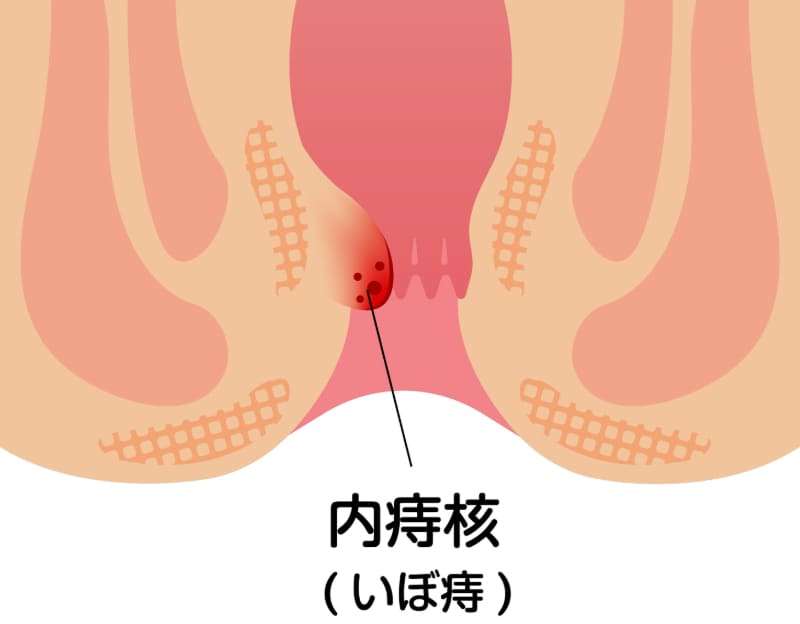

内痔核は、肛門の内側にできる痔で、初期のうちは痛みを伴わない事が特徴です。進行すると排便時に出血したり、痔が肛門の外に飛び出して(脱出して)戻らなくなったりする事があります。脱出した痔核がうっ血すると腫れや痛みが生じる事もあります。

治療は、初期の段階では生活習慣の改善や内服薬・軟膏で対応できますが、症状が進行するとジオン注射(ALTA療法)や結紮切除術などの処置が必要になる事もあります。

内痔核の脱出度によるGoligher(ゴリガー)の臨床病期分類がよく使われています。

| Goligher分類 | 症状 |

| Ⅰ度 | 排便時に痔核がうっ血し、肛門内で膨隆する。 |

| Ⅱ度 | 排便時に内痔核が脱出するが、排便後に自然にもどる。 |

| Ⅲ度 | 痔核の脱出を納めるのに用手的に戻す。 |

| Ⅳ度 | 痔核が大きく外痔核まで一塊化しているため完全にはもどらない。 |

治療には、患部に直接塗る外用薬(坐薬や注入軟膏)と、内服薬(錠剤、顆粒剤、舌下錠)があります。市販薬も同様にこれらのタイプがあります。

薬によって多くの場合、痛みや腫れなどの症状は落ち着きますが、いぼ痔自体が完全に消えて自然治癒するわけではありません。そのため、再発を防ぐには排便習慣や生活習慣の改善が最も大切です。薬だけでは改善しないほどの痔核の脱出や出血がある場合は、手術による治療が必要になることもあります。

内痔核の手術治療には、注射療法(ALTA)、切除術があります。

ジオン注射療法(ALTA注射)とは、痔に流れ込む血液の量を減らし、痔を硬くして粘膜に癒着・固定させる注射剤です。投与した部分が次第に小さくなり、元の位置に癒着・固定して、脱出が見られなくなります。通常1週間~1ヶ月ほどかかります。痔を硬くして治療することから、硬化療法手術と呼ばれています。

妊娠・授乳中には原則手術はできません。適応に関しては診察時の所見によって異なりますので診察時にご相談ください。

内痔核に対する日帰り硬化療法(ジオン注射療法)をご参照ください。

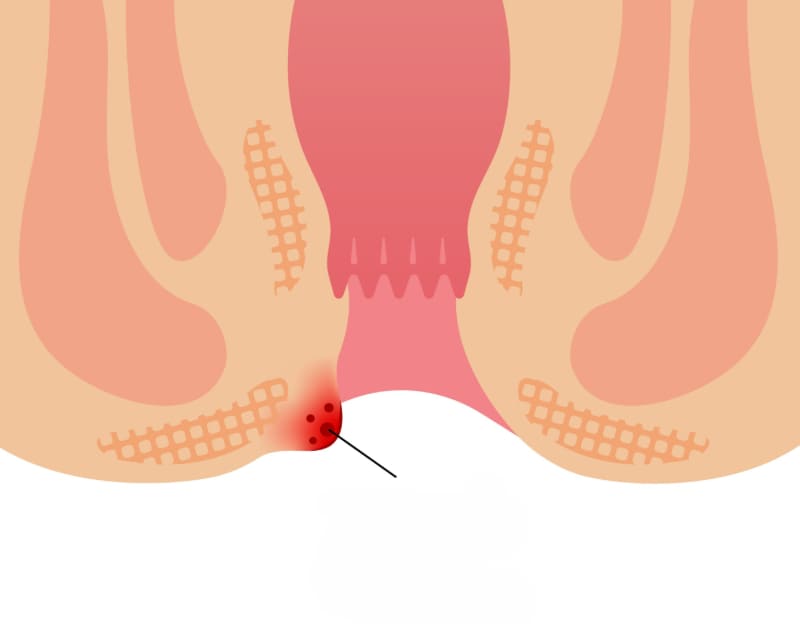

外痔核は、肛門の外側にできる痔で、血栓がたまると急に腫れて強い痛みを感じる事があります。長時間座る仕事をしている方や、排便時に強くいきむ習慣がある方に多く見られます。

痛みが強い場合は、血栓を取り除く処置を行う事もありますが、自然に吸収される事も多いため、消炎鎮痛薬や座浴などで経過を見る事もあります。

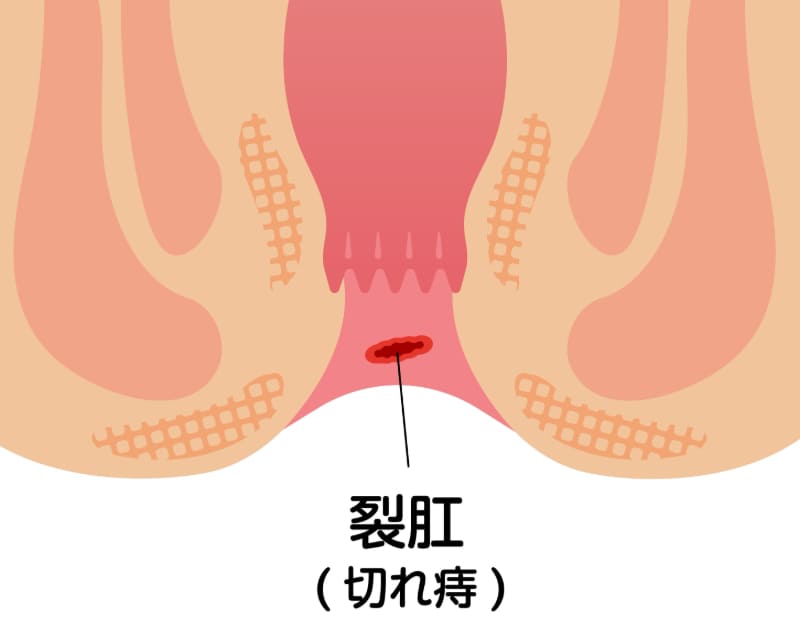

裂肛(切れ痔)は、肛門の皮膚が裂けて傷ができる状態を指します。排便時に強い痛みを感じるのが特徴で、簡単に言えば「肛門が切れて痛む」状態です。いぼ痔(内痔核)に次いで発生頻度の高い痔の一種です。

固くコロコロした便を無理に出そうとすると肛門周辺が裂けやすくなるため、便秘傾向の方、とくに女性に多く見られる傾向があります。

便秘で硬い便が出るときや、強くいきむ事で起こる事が多く、排便時に強い痛みを感じるのが特徴です。

初期のうちは軟膏や座浴で症状を改善できますが、慢性化すると肛門が狭くなり、排便がますます困難になる事もあります。重症化した場合は、外科的な治療が必要になる事もあります。

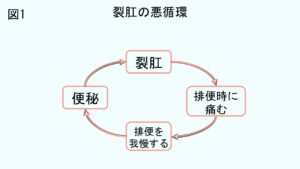

裂肛になると、排便時に強い痛みを感じるため、トイレに行くのを避けたくなってしまいます。その結果、排便を我慢するようになり、便秘が悪化することがあります。便秘が続くと便がさらに硬くなり、裂肛もよりひどくなるという悪循環に陥りやすくなります(図1)。

裂肛が繰り返し起こり、傷が治らず慢性的な状態になったものを「慢性裂肛」と呼びます。特徴的なのは、いつも同じ場所が切れてしまい、その切れ目がだんだん深くなることです。

慢性化すると、肛門の傷が治ろうとする過程で、傷の縁に「見張り疣(みはりいぼ)」と呼ばれる小さな皮膚の隆起や、肛門ポリープが形成されます。これらは裂肛特有の変化で、患部を観察すると診断の助けになります。

さらに、切れ目が深くなると「肛門潰瘍」と呼ばれる状態になり、傷が慢性的にただれたようになります。潰瘍が続くと、その周囲に慢性的な炎症が起こり、肛門括約筋(肛門を締める筋肉)の線維化が進みます。線維化すると筋肉が硬くなり、肛門が狭くなる「肛門狭窄(こうもんきょうさく)」を引き起こすこともあります。

肛門狭窄になると排便時に強い抵抗が生じ、便がさらに通りにくくなるため、便秘が悪化し、硬い便でまた切れるという悪循環が続きます。こうした悪化した状態では、薬や生活習慣の改善だけでは治りにくく、外科的な処置が必要になることもあります。

慢性裂肛は、痛みや排便困難によって日常生活の質を大きく下げる可能性があります。早期に適切な治療を受け、便通のコントロールをすることが大切です。

急性裂肛の治療では、まず坐薬や軟膏などの外用薬を用いて、痛みや腫れを和らげながら自然な治癒を促します。

内服薬としては、便の状態に合わせて軟便剤、整腸剤、下剤などを使用し、便を柔らかくして排便時の負担を減らします。新たに裂肛ができる原因を取り除くことが治療の基本です。

もともと便秘症や下痢症の方は食事内容の見直しによる排便コントロールをしましょう。

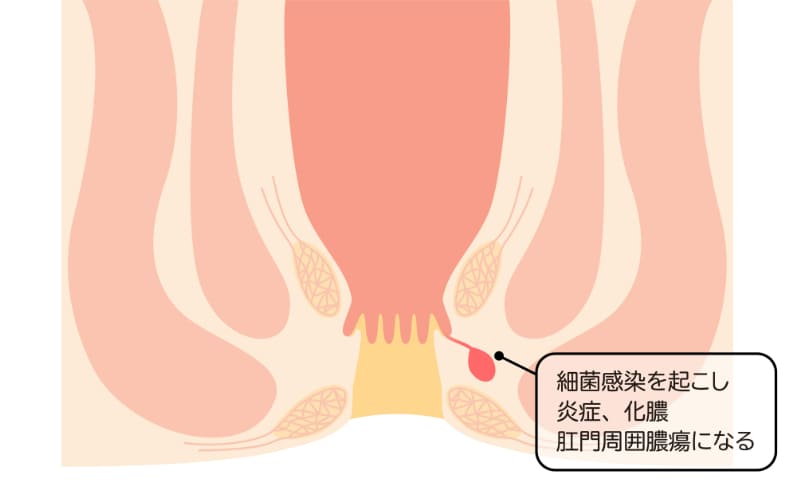

肛門周囲膿瘍とは、肛門の周囲に細菌が感染し、膿(うみ)がたまった状態を指します。多くは肛門腺と呼ばれる小さな分泌腺が細菌感染を起こすことで発生します。原因菌の多くは大腸内の常在菌(大腸菌など)で、糖尿病や免疫力低下もリスク要因になります。

発症初期から進行期まで、症状の特徴を知っておくことが重要です。

肛門の周囲がズキズキ痛む

腫れ・熱感・赤みが出る

発熱・悪寒を伴うこともある

排便時に強い痛みを感じる

膿が皮膚の下にたまると、腫れが目立ち、痛みで座るのも困難になることがあります。放置すると膿が皮膚を突き破って自然排膿することもあります。

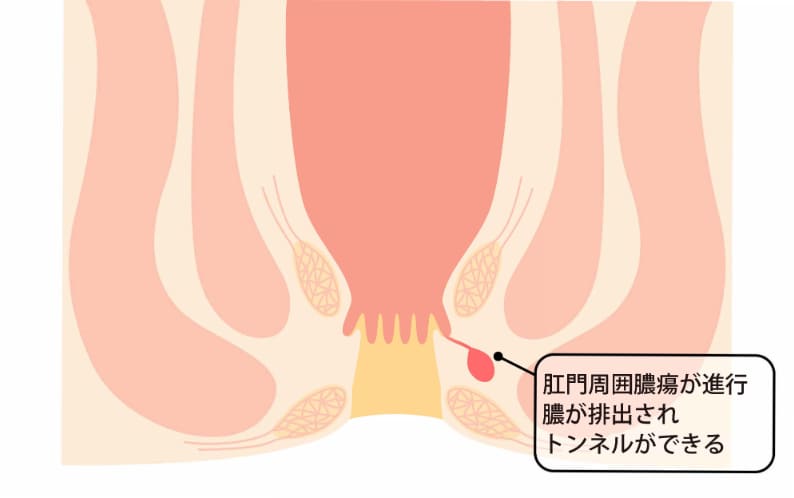

肛門周囲膿瘍と痔瘻は、同じ感染の異なる段階です。

膿を排出しても、感染経路(肛門腺から皮下への通り道=瘻管)が閉じずに残ってしまうことがあり、

これが痔瘻です。

肛門周囲膿瘍:感染の急性期(膿がたまる状態)

痔瘻:感染経路が残って慢性化した状態

治療で膿を出せば痛みは取れますが、瘻管が残ると再発を繰り返すことがあります。

この場合は根治手術(瘻管切除術など)が必要です。

膿がたまっている場合は、局所麻酔下で切開し膿を出す処置を行います。

早期に排膿することで痛みは劇的に軽快します。

軽度の炎症や術後感染予防の目的で抗菌薬を併用することもありますが、

抗菌薬のみでの治癒は困難です。

炎症が治まったあとも瘻管が残ると「痔瘻」と診断されます。

この場合は、時期をみて根治手術(瘻管切除術など)を行います。

日本大腸肛門病学会のガイドラインによると、切開排膿を行っても約30〜50%の症例で瘻管が残る(=痔瘻化)と報告されています。

つまり、痔瘻になるかどうかは「感染経路が閉鎖できるかどうか」が重要です。

術後のフォローアップ

が欠かせません。

痔ろうは、肛門の周りにできた膿のトンネル(瘻管)が皮膚まで貫通した状態で、多くは肛門周囲膿瘍が自然に破れてできる疾患です。痛みや腫れ、膿の排出を繰り返すのが特徴で、自然治癒は難しく、手術による治療が主に行われます。進行すると、複雑な瘻管を形成することがあるため、早めの受診が大切です。

肛門科の受診は「ちょっと恥ずかしい」「どんな診察か分からない」と不安で、受診を先延ばしにしてしまう方も多いです。当院では、大腸肛門の専門医が丁寧に診察し、安心して相談いただけるよう努めています。下記に初診時の流れをご紹介していますので、不安の解消にお役立てください。気になることがあればお気軽にお問い合わせください。

予約・受付

事前にお電話またはWEBでの予約をお願いいたします。

※予約なしで直接ご来院いただいても問題ありませんが、事前にWeb予約または電話予約をしていただくと待ち時間を最小限にしたスムーズな診療が可能になります。

ご来院

持ち物:マイナンバーカード、お薬手帳(お持ちの場合)

マイナンバーカード、お薬手帳(お持ちの場合)を受付に提出し、問診票をご記入ください。

診察

ご記入いただいた問診票をもとに、症状やこれまでのご病気についてお伺いし、診察を進めます。気になることや不安な点がありましたら、どうぞ遠慮なくご相談ください。

肛門の診察

肛門の診察は、女性の患者さまの場合、必ず女性看護師が同席し、安心して受けていただけるよう配慮しています。診察では、まず視診で状態を確認し、その後、手袋をした指に医療用の麻酔ゼリーを塗って指診を行い、しこりやポリープの有無を確認します。麻酔ゼリーを使用することで、痛みや不快感をできるだけ軽減しますので、ご安心ください。

肛門の検査

肛門の内部を詳しく調べる際は、筒型のデジタル肛門鏡や直腸鏡を使って観察を行います。検査の際は医療用麻酔ゼリーを使いますので、痛みや不快感はほとんどありません。また、必要に応じて大腸カメラ検査を行い、肛門から大腸まで詳しく確認することもあります。

診断・治療

検査結果をもとに診断を行い、患者さまに分かりやすくご説明いたします。可能な治療方法をお伝えした上で、患者さまと相談しながら治療方針を一緒に決めていきます。

また、大腸カメラなど別途検査が必要な場合には、検査内容や注意点を詳しくご説明し、ご同意いただいた上で検査日程を調整します。

診断から会計までの流れは、主に以下の3パターンとなります。

診察後にお会計を済ませ、処方箋を受け取って薬局でお薬をお受け取りいただきます。

当日に行える検査の結果をもとに治療を進めます。もし精密検査が必要と判断された場合は、専門の高度医療機関へのご紹介も行います。

大腸カメラなどの後日検査が必要な場合は、患者さまのご希望を伺いながら検査日程や治療方針を一緒に決めていきます。

大腸カメラの詳しい検査の流れについては、こちらもご参照ください。

豊島区大塚駅徒歩1分に位置し、池袋・大塚・巣鴨駅周辺の方や板橋区・北区に在住の方には通いやすい環境となっております。消化器内科(胃カメラ検査・大腸カメラ検査)、肛門科診療を提供しています。痔(いぼ痔=内痔核、切れ痔=裂肛)やおしりの違和感でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP