肛門周囲膿瘍

肛門周囲膿瘍

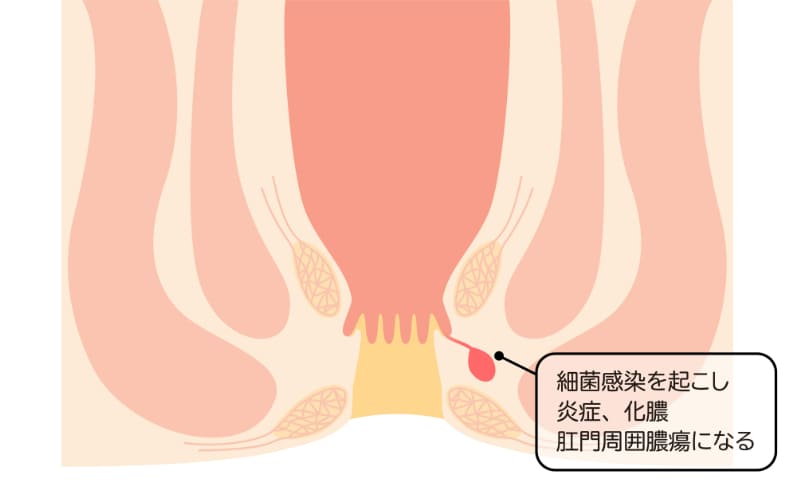

肛門周囲膿瘍は、肛門の周囲に細菌感染が起こり、膿(うみ)がたまって激しい痛みや発熱を引き起こす病気です。

細菌は肛門の小さな傷や、肛門腺と呼ばれる分泌腺から侵入し、炎症を起こします。初期には違和感や腫れから始まり、次第に強い痛みへと進行します。自然に治ることは少なく、治療後も40-50%で「痔ろう」という慢性的なトンネル状の病変につながることがあります。

さらに詳しく知りたい方は、

医療コラム:肛門周囲膿瘍の症状・原因・治療法|専門医が解説する早期発見と適切な治療

をご参照ください。

主な症状

・肛門の周囲の強い痛み(座るのも困難になることがあります)

・おしりの発赤や腫れ

・発熱、悪寒

・おしりから膿が出る

早期に切開して膿を出す処置が必要です。

膿がたまっている場合は、局所麻酔下で切開し膿を出す処置を行います。

早期に排膿することで痛みは劇的に軽快します。

当院では、当日に局所麻酔をしたあとに切開排膿を行います。

軽度の炎症や術後感染予防の目的で抗菌薬を併用することもありますが、抗菌薬のみでの治癒は困難な場合が多いです。

炎症が治まったあとも瘻管が残ると「痔瘻」と診断されます。

この場合は、時期をみて根治手術(瘻管切除術など)を行います。

また、治療後に痔ろうへ進展していないかの確認のため、大腸内視鏡検査(大腸カメラ検査)など精密検査を行うこともあります。

日本大腸肛門病学会のガイドラインによると、肛門周囲膿瘍に対して**切開排膿を行っても約30〜50%の症例で瘻管が残る(=痔瘻化)**と報告されています。

つまり、痔瘻になるかどうかは「感染経路が閉鎖できるかどうか」に左右されます。

現時点で、再発や痔瘻化を完全に防ぐ方法は確立されていません。

ただし、感染の広がりや再発の兆候を早期に見つけるために、

術後の経過観察と適切なタイミングでの再診が重要です。

おなかとおしりのクリニック 東京大塚では、東京都豊島区・大塚駅すぐの立地で、肛門周囲膿瘍の診断から治療まで一貫して行っています。

・経験豊富な肛門科専門医による診療

・必要に応じた切開排膿処置

・高画質なAI内視鏡機器を用いた大腸内視鏡検査

・痛みに配慮した治療

地域の皆さまが安心して受診できるよう、早期診断・早期治療を心がけています。

TOP