2025年10月18日

【結論】冬の便秘は「冷え・脱水・運動不足・食生活の変化」の4つが重なることが原因です

寒い冬は、体の冷え・活動量の減少・食事内容の偏りによって腸の働きが鈍くなり、

便秘が起こりやすくなります。

特に「冷えによる腸の血流低下」と「隠れ脱水」は、見落とされがちな重要なポイントです。

長く続く便秘や腹部の張りがある場合は、大腸内視鏡検査で原因をしっかり確認しましょう。

冬に便秘が増える理由

冬になると、冷えや運動不足、食生活の変化などが重なり、腸の働きが鈍くなります。

なぜこの季節に便秘が増えるのか、その医学的メカニズムを一つずつ見ていきましょう。

1. 冷えによる腸の血流低下と運動機能の抑制

寒さによって体は体温を保とうとし、交感神経が優位になります。

交感神経は血管を収縮させるため、腸の血流(腸管灌流量)も低下します。

血流が減ると、ぜん動運動(腸が便を押し出す動き)が鈍くなり、便が腸に長くとどまり硬くなります。

実際に、動物実験では寒冷刺激が腸粘膜を傷つけ、腸のバリア機能や運動能を低下させることが確認されています(Jingru Guo, et al. Cold Exposure Induces Intestinal Barrier Damage and Endoplasmic Stress, Front Physiol, 20 April 2022)。

🧊 冷たい飲み物で腸の動きが鈍くなる?

実は、冷たい水が腸の動きを抑えるという研究報告があります。

動物実験では、0〜4℃の冷水を飲ませたラットの大腸では、

便を押し出す力(ぜん動運動)が低下し、通過時間が長くなることが分かりました。

このとき、腸を動かす神経のひとつ「オキシトシン神経」が関係していました。

通常、オキシトシンは腸の動きを助ける方向に働きますが、

冷水をとると逆に“腸を緩める”方向に働くよう変化したのです。

さらに興味深いのは、**女性ホルモン(エストロゲン)**の関与です。

女性ホルモンがあると、この冷水による腸の動きの低下がより強く起こることが確認されました。

つまり、女性の方が冷えや冷たい飲み物による便秘を起こしやすい可能性が示されています。

Xiao Yang, et al. Oxytocin decreases colonic motility of cold water stressed rats via oxytocin receptors. World J Gastroenterol. 2014 Aug 21;20(31)

💡 ワンポイントアドバイス

冷たい水やアイスドリンクは、特に寒い季節には腸の働きを一時的に弱めることがあります。

胃腸が冷えやすい方、女性の方は、常温〜温かい飲み物を意識して摂るのがおすすめです。

2.冬は「隠れ脱水」で便が硬くなる

冬は汗をかかないため、水分をあまり摂らなくなりがちです。しかし体は常に代謝で水分を消費しており、水分不足は便秘の大きな原因になります。温かい飲み物(白湯やスープ)でこまめに補うことが大切です。

冬は汗をかかないから脱水とは無縁…と思われがちですが、実は逆です。

寒さで血管が収縮し、腎臓が余分な水分を尿として排出するため、「寒冷利尿」と呼ばれる現象が起こります。

その結果、気づかないうちに体の水分が減り、血流量(特に腸の血流)が低下します。

大腸では便からさらに水分が吸収され、硬くて出にくい便になってしまうのです。

さらに、乾燥した空気や暖房による水分損失も加わり、体の中は“静かな脱水状態”に。

💡 喉が渇かなくても、水分補給を!

1日あたり1.5〜2Lを目安に、温かい飲み物でこまめに水分をとりましょう。

体を温めながら水分をとることで、腸の動きも自然と整いやすくなります。

💡 ワンポイントアドバイス

「汗をかかない=水分はいらない」は大きな誤解です。

冬でも呼吸や尿から水分は失われています。

朝起きたときや入浴後など、“喉が渇く前”に少しずつ飲むのがポイント。

温かい白湯やスープを習慣づけるだけで、腸がやわらかく動き出す体になります。

3.冬は運動量が減って「腸の動き」もゆっくりに

寒くなると外に出るのが億劫になり、歩く距離や体を動かす時間が減りますよね。

実はそれが、腸の動きを鈍らせる大きな原因のひとつなんです。

腸を動かす力は、腹筋や骨盤の筋肉によって支えられています。

運動量が減るとこれらの筋肉が衰え、腸が刺激されにくくなって、便を押し出す力(ぜん動運動)が弱まります。

実際に、世界中の研究をまとめた国際的なレビュー(Antonio Garriga, et al. Impact of Seasonality on Physical Activity: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2021 Dec 21;19(1):2.)でも、

・夏は活動量が多く、冬は最も少ない

・逆に「座りっぱなしの時間」は冬に最も長い

という結果が出ています。

つまり、冬は一年で最も体を動かさなくなる季節。

この「動かない時間の増加」が、腸の働きを鈍らせ、便秘を悪化させる原因になります。

ちょっとした工夫でも十分効果があります。

・駅の階段を使う

・湯船につかって体を温める

・寝る前に軽くストレッチをする

——こうした習慣が、腸のぜん動を促して便通の改善につながります。

👩⚕️ ワンポイントアドバイス

「腸は第二の脳」といわれるほど、自律神経の影響を強く受けます。

運動をすることで血流と副交感神経が整い、“動く腸”を取り戻すサイクルが生まれます。

寒い冬こそ、体を少しだけ動かして“腸のエンジン”を温めましょう。

4. 冬は「炭水化物中心+鍋料理」が増えて腸が動きにくくなる

冬になると、食卓の主役はやっぱり「鍋料理」。

農林水産省や総務省の統計(2023年)でも、12〜2月に白菜・長ねぎ・豆腐・鶏肉・鍋つゆの購入量が年間で最も多くなることが示されています。

寒い時期は、家族や友人と囲む“温かい食卓”が増える季節です。

一方で、炭水化物中心の食事が増えるのも冬の特徴です。

厚生労働省「国民健康・栄養調査」や日本栄養士会誌の報告では、冬季は

- エネルギー摂取量が5〜10%増加

- 炭水化物の比率が上昇

する傾向がみられます。

これは、寒さで基礎代謝(体温を維持するためのエネルギー消費)が上がる

うどん・おでん・雑炊・ラーメン・お餅など「温かくてお腹が満たされる炭水化物料理」を

自然に選びやすくなるためです。

しかし、炭水化物中心の食事は食物繊維や発酵食品の摂取が減りやすく、

腸内フローラ(腸内細菌のバランス)が乱れる原因になります。

結果として腸の動きが鈍り、便秘を悪化させてしまうのです。

💡 ワンポイントアドバイス

冬こそ、鍋にきのこ類・海藻・ごぼう・豆類などの食物繊維をプラスして、

腸が喜ぶ“発酵・食物繊維ミックス鍋”を意識しましょう。

味噌やキムチ鍋など、発酵食品を使った鍋も腸内環境の改善におすすめです。

便秘を放置するとどうなる?

「たかが便秘」と思って放置すると、思わぬトラブルを招くことがあります。

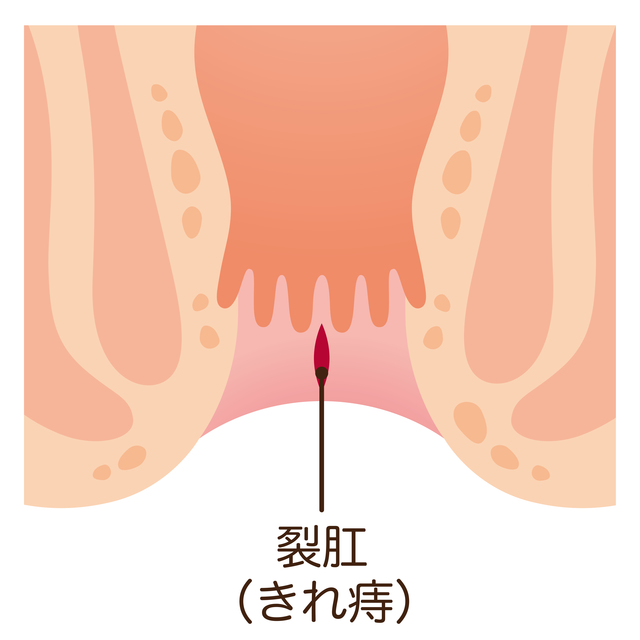

1. いぼ痔(内痔核)や切れ痔(裂肛)の原因に

硬い便を無理に出そうとすると、肛門の粘膜が傷つき裂肛や痔を引き起こすことがあります。

2. 腹痛・お腹の張り・食欲不振

便が腸内にとどまることでガスが発生し、腹部膨満感や吐き気が起こることもあります。

3. 大腸疾患が隠れていることも

便秘が長く続く場合や、血便・体重減少・貧血を伴う場合は、**大腸ポリープや大腸がん、慢性炎症性腸疾患(IBD)**などの可能性もあります。

こうした症状があるときは、大腸内視鏡検査で原因をしっかり確認しましょう。

豊島区・池袋で便秘や大腸内視鏡検査を受けるなら

「おなかとおしりのクリニック 東京大塚」では、便秘の原因を一人ひとりに合わせて丁寧に診断します。必要に応じてAI搭載の最新内視鏡システム(Olympus EVIS X1 + EndoBrain Eye)を用いた精密な大腸内視鏡検査を実施しています。

- 痛みに配慮した無送気CO₂検査

- 女性医師による内視鏡(火曜限定)

- 女性専用トイレ・更衣室完備

- 個室リカバリールームで安心の鎮静検査

- 大塚駅南口徒歩1分とアクセス良好

土曜診療・当日検査にも対応しております。

便秘が続く、または原因不明の腹部症状がある方は、どうぞお気軽にご相談ください

腸内フローラ検査もおすすめです

腸のトラブルの多くは「腸内フローラ(腸内細菌のバランス)」がカギとなります。

便秘・下痢・お腹の張り・IBS(過敏性腸症候群)などの多くは、

腸の働きそのものよりも「腸内細菌のバランス(腸内フローラ)」が関係しています。

腸内フローラ検査は、あなたの腸に住む数百種類の細菌の構成を解析し、

食事や生活習慣の改善、サプリメントの選び方まで、根本から整えるための“指針”になります。

医療コラム:腸内フローラ(腸内細菌叢)を調べる検査:マイクロバイオミー(キリン)

FAQ(よくある質問)

Q1. 便秘は冬だけ増えるのですか?

A. 便秘は一年を通して起こりますが、冬は冷え・水分不足・運動不足が重なり最も多い時期です。

Q2. どのくらい便が出なければ「便秘」?

A. 3日以上排便がない、または残便感が続く場合は便秘の可能性があります。週3回未満が目安です。

Q3. 市販の便秘薬を飲み続けても大丈夫?

A. 一時的な使用は問題ありませんが、長期使用は腸の反応性を低下させることがあります。医師に相談しましょう。

Q4. 腸内フローラ検査はできますか?

A. 当院では、マイサンキンソーとマイクロバイオミーの2種類を準備しております。

Q5. 便秘が続くと大腸がんになりますか?

A. 便秘そのものが大腸がんを直接引き起こすことはありませんが、大腸がんの初期症状に便秘や血便が含まれるため、注意が必要です。

まとめ

冬の便秘は、「冷え」「隠れ脱水」「運動不足」「食生活の偏り」という生活要因が複雑に関係しています。

体を温め、水分と繊維を補い、軽い運動を続けることが腸を元気に保つポイントです。

それでも改善しない場合や、血便・体重減少などの症状がある場合は、

AI内視鏡による大腸内視鏡検査で原因を確認しましょう。

豊島区・池袋エリアで便秘や腸のトラブルにお悩みの方は、

「おなかとおしりのクリニック 東京大塚」へお気軽にご相談ください。

監修:東京都豊島区おなかとおしりのクリニック 東京大塚

院長 端山 軍(MD, PhD Tamuro Hayama)

資格:日本消化器病専門医・指導医

日本消化器内視鏡学会専門医・指導医

日本大腸肛門病学会指導医・専門医・評議員

日本外科学会専門医・指導医

日本消化器外科学会専門医・指導医

帝京大学医学部外科学講座非常勤講師

元帝京大学医学部外科学講座准教授

医学博士

院長プロフィール