2025年10月05日

冬の味覚として人気の高い「牡蠣(かき)」。栄養豊富で美味しい一方、食後に急な嘔吐や水様性下痢、腹痛、発熱を起こす事例が毎年みられます。代表的な原因の一つがノロウイルスによる食あたり(食中毒)です。本稿では、その感染経路や症状、治療法、予防策を解説し、受診の目安についても紹介します。

牡蠣とノロウイルスの関係

冬に旬を迎える真牡蠣は、濃厚な旨味と栄養価の高さで人気ですが、同時に「ノロウイルス食中毒」が増加する季節でもあります。

なぜ牡蠣がノロウイルスと関係するのか――その理由を理解することで、安心して旬の味覚を楽しむための知識が得られます。

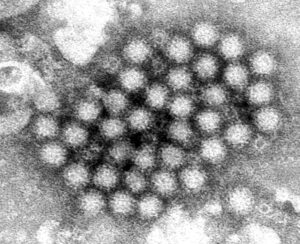

ノロウイルスはどんなウイルス?

ノロウイルス(Norovirus)は、ヒトの小腸上皮細胞に感染して炎症を起こすウイルスです。感染力が非常に強く、わずか10〜100個ほどのウイルス粒子でも発症します。

厚生労働省によると、日本の冬季(11月〜3月)に多発する食中毒の約半数がノロウイルス関連と報告されています。

なぜ牡蠣から感染するのか

牡蠣は海水をろ過してプランクトンなどを摂取する二枚貝です。海中にノロウイルスが存在すると、牡蠣の消化器官(中腸腺)にウイルスが蓄積されます。

このウイルスは加熱不足のまま食べた場合にヒトの体内へ侵入し、腸管内で増殖して感染を引き起こします。

牡蠣によるノロウイルス感染症の主な症状と潜伏期間

ノロウイルス感染では、発症のタイミングや症状の強さに個人差があります。

潜伏期間や代表的な症状を理解しておくことで、感染拡大の防止や早期の対応につながります。

ノロウイルスの潜伏期間=何時間後に食中毒症状が出るか

ウイルスが体内に入ってから症状が出るまでには時間差があります。

ノロウイルスの場合、この「潜伏期間」が短く、感染からわずか1〜2日で発症するのが特徴です。

感染から発症(食中毒症状がでる)までの潜伏期間は 12〜48時間 です。

牡蛎を食べてから、12-48時間後に食中毒症状がでるのが一般的です。

典型的なノロウイルスによる食あたり(食中毒)の症状

・激しい嘔吐

・水様性下痢

・腹痛・腹部膨満感

・発熱(37〜38℃前後)

・全身倦怠感

症状は一般的に 1〜3日で自然軽快 しますが、体力が低下している高齢者や乳幼児では脱水症状を起こすことがあり、入院が必要となる場合もあります。

ノロウイルスに特効薬はある?

ノロウイルスに対する特効薬やワクチンは存在しません。

治療の基本は「対症療法」であり、以下のような管理を行います。

・水分補給(経口補水液:ORSなど)

嘔吐や下痢による脱水を防ぐことが最も重要です。

・整腸剤・制吐剤の使用(必要に応じて)

胃腸の炎症や吐き気を軽減します。

・食事療法

症状が落ち着くまでは刺激の少ない流動食(おかゆ、スープなど)を選びましょう。

抗生物質は**細菌感染には有効ですが、ウイルス性下痢には効果がありません。**むやみに使用すると腸内細菌バランスを崩す恐れがあるため注意が必要です。

再感染に注意!免疫は長く続かない

ノロウイルスは遺伝子型が多数存在するため、一度感染しても型が異なれば再感染する可能性があります。また、獲得免疫の持続期間は短く、数か月〜半年程度で再び感受性を持つようになります。

感染を防ぐための予防法

ノロウイルスは非常に感染力が強く、家庭や職場、学校などで容易に拡がります。

日常生活での基本的な予防策を徹底することが最も重要です。

1.牡蠣は中心部までしっかり加熱

見た目が「火が通ったように見える」だけでは不十分です。中心部までしっかり熱を通すことが感染予防の基本です。

牡蠣の中心温度が85〜90℃で90秒以上になるように加熱すると、ウイルスは不活化されます。

湯通し程度や半生状態では、感染力が残る可能性があります。

2.手洗いの徹底

石けんと流水で30秒以上しっかり洗いましょう。

特に調理前、食事前、トイレ後、嘔吐物の処理後は念入りに行うことが重要です。

3.調理器具の消毒

包丁・まな板・ふきんなどは次亜塩素酸ナトリウム(家庭用漂白剤)で消毒します。

熱湯(85℃以上)による消毒も有効です。

4.嘔吐物や便の処理

手袋とマスクを着用し、使い捨てペーパーや漂白剤でしっかり処理します。

処理後は必ず手洗いを行いましょう。

政府広報オンライン:ノロウイルスに要注意!感染経路と予防方法は?

他の原因による下痢・腹痛も

牡蠣を食べたあとに腹痛や下痢が起こった場合、原因がノロウイルスとは限りません。

腸炎ビブリオ、サルモネラ、黄色ブドウ球菌などの細菌性食中毒、あるいは過敏性腸症候群(IBS)や乳糖不耐症などの非感染性疾患でも同様の症状がみられます。

また、症状が長引く場合や血便を伴う場合には、大腸炎や大腸ポリープ、大腸がんなどの疾患を除外するために**大腸内視鏡検査(大腸カメラ)**が推奨されます。

まとめ:牡蠣を安全に楽しむために

・冬の旬(11〜3月)はノロウイルスの流行期と重なる

・中心温度85〜90℃で90秒以上の加熱が安全の目安

・特効薬はなく、脱水対策が治療の中心

・再感染の可能性があるため、予防が最も重要

・下痢や腹痛が長引く場合は医療機関を受診

厚生労働省:感染性胃腸炎(特にノロウイルス)

🩺 牡蠣とノロウイルスに関するQ&A

Q1. 牡蠣を食べたあとすぐに下痢をしたのはなぜですか?

A. 冬はノロウイルスが流行する季節です。牡蠣は海水をろ過して栄養を取り込むため、海中にノロウイルスが存在すると、体内にウイルスを蓄積することがあります。加熱が不十分な牡蠣を食べると、ウイルスが体内に入り**ノロウイルス感染症(食中毒:食あたり)**を発症することがあります。

Q2. ノロウイルスは食べてから何時間後に発症しますか?

A. 潜伏期間は12〜48時間(約1〜2日)です。食後すぐに食中毒症状がでること少なく、牡蛎を食べてから12-48時間後の翌日や翌々日に突然嘔吐・下痢・腹痛・発熱が現れるのが特徴です。

Q3. ノロウイルス感染症の症状(下痢・腹痛・発熱)はどのくらい続きますか?

A. 多くの方は1〜3日ほどで自然に軽快します。

ただし、高齢者や乳幼児、基礎疾患をお持ちの方では脱水症状が重くなり、点滴治療が必要になることもあります。

Q4. 食中毒によるノロウイルス感染症に効く薬はありますか?

A. 特効薬やワクチンはありません。

・治療は対症療法が中心で、経口補水液などによる水分補給が最も重要です。

・抗生物質(抗菌薬)はウイルスには効果がないため使用しません。

Q5. 牡蠣はどのように調理すれば食中毒になりませんか?

A. 牡蠣の中心温度が85〜90℃で90秒以上になるようにしっかり加熱することが大切です。

湯通しや短時間の加熱ではウイルスが死滅せず、感染のリスクが残ります。加熱用の牡蠣は必ず火を通して食べましょう。

Q6. 家庭でのノロウイルス感染症の予防のポイントは?

A. 以下の3点を徹底しましょう。

・石けんと流水で30秒以上の手洗い(調理前・食事前・トイレ後)

・調理器具は漂白剤や熱湯で消毒

・嘔吐物や便は手袋・マスク着用で処理し、漂白剤で除菌

Q7. 一度ノロウイルスにかかると、もう感染しませんか?

A. ノロウイルスには複数の型があり、感染後の免疫は一時的です。

時間が経過したり異なる型が流行したりすると、再感染することがあります。

「一度かかったから大丈夫」とは言えません。

Q8. 牡蠣以外でもノロウイルスに感染しますか?

A. はい。感染者の便や嘔吐物からの二次感染、またはウイルスに汚染された食材や調理器具、水を介して感染することがあります。家庭内や職場などでの広がりにも注意が必要です。

Q9. 牡蛎による食中毒が疑われる場合、病院を受診したほうがいいのはどんなときですか?

A. 次のような場合は、医療機関を受診してください。

・嘔吐や下痢が止まらない

・強い腹痛や発熱が続く

・血便が出る

・水分が取れず脱水症状(尿が減る・口が渇く・意識がもうろう)がある

特に症状が長引く場合は、大腸炎・ポリープ・大腸がんなどの鑑別が必要になることもあり、大腸内視鏡検査が有用です。

豊島区(池袋、大塚、巣鴨)で下痢や腹痛が続く方へ

「おなかとおしりのクリニック 東京大塚」では、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)による正確な診断を行っています。

・AI搭載の高画質大腸内視鏡システム(Olympus EVIS X1+End-Brain Eye)により、微小な大腸ポリープや炎症性病変、早期大腸がんも高精度に検出可能です。

・鎮静剤を併用した苦痛の少ない検査にも対応しています。

「牡蠣を食べてから下痢が続く」「血便が出た」「便潜血検査で陽性だった」など、気になる症状がある方はお気軽にご相談ください。

豊島区おなかとおしりのクリニック 東京大塚の大腸内視鏡検査(大腸カメラ)

おなかとおしりのクリニック 東京大塚のアクセス

住所:〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-34-7 大塚Carna 2階

🚃最寄り駅:

JR山手線「大塚」駅 南口 徒歩1分(池袋から1駅・約2分/巣鴨から1駅)

都電荒川線「大塚駅前」停留場 徒歩1分

東京メトロ丸ノ内線「新大塚」駅 徒歩約8分

🚌バス:都バス(都02・上60 )「大塚駅前」下車すぐ

目印:大塚駅南口ロータリー至近の**医療モール「大塚carna」**内、エレベーターで2階

駐輪:建物周辺にコイン駐輪場あり/近隣コインパーキング複数

対応エリア:豊島区(大塚・池袋・東池袋・巣鴨・駒込)ほか、文京区・北区・板橋区からもアクセス良好

ご予約・お問い合わせ:WEB予約/お電話(03-6912-5995)に対応。便潜血陽性、長引く下痢・腹痛、血便がある方は早めにご相談ください。

監修:東京都豊島区おなかとおしりのクリニック 東京大塚

院長 端山 軍(MD, PhD Tamuro Hayama)

資格:日本消化器病専門医・指導医

日本消化器内視鏡学会専門医・指導医

日本大腸肛門病学会指導医・専門医・評議員

日本外科学会専門医・指導医

日本消化器外科学会専門医・指導医

帝京大学医学部外科学講座非常勤講師

元帝京大学医学部外科学講座准教授

医学博士

院長プロフィール