2025年12月26日

お腹の張りや不快感に悩まされていませんか?便秘は日本人の約4人に1人が経験する身近な症状ですが、「たかが便秘」と軽視していると、生活の質を大きく低下させてしまいます。

実は便秘には複数のタイプがあり、それぞれ原因も対処法も異なります。市販の便秘薬を使っても効果がない、何度も繰り返してしまう…そんな方は、自分の便秘のタイプを正しく理解できていないのかもしれません。

この記事では、消化器専門医の監修のもと、便秘の正しい定義から具体的な治し方、病院を受診すべき危険なサインまでを網羅的に解説します。あなたの便秘の悩みを根本から解決するヒントが必ず見つかるはずです。

便秘とは?正しい定義と基礎知識

「何日出ないと便秘なの?」「毎日出なくても便秘じゃない?」そんな疑問をお持ちの方も多いでしょう。まずは便秘の正しい定義を理解することから始めましょう。

便秘の医学的な判断基準

📊 便秘の正しい定義と診断基準

日本消化器病学会ガイドライン2023準拠

便秘は“出ない”だけでなく、”出にくい””残る感じがする”など、排便の質的異常も含まれます。

日本消化器病学会の「慢性便秘症診療ガイドライン2023」では、以下のうち2項目以上が3か月以上続く場合を慢性便秘症としています。

慢性便秘症の6つの診断基準

便秘は何日続くと問題?

「3日出なかったら便秘」といった明確な基準はありません。排便習慣は個人差が大きく、2〜3日に1回でも快適に排便できていれば問題ない場合もあります。

ただし、以下の状況では早めの対処が必要です:

・1週間以上排便がない

・強い腹痛や吐き気を伴う

・血便が出る

・急激に便秘がひどくなった

これらは単なる便秘ではなく、腸閉塞や大腸疾患のサインかもしれません。

便秘を放置してはいけない理由

便秘は「病気ではない」と軽視されがちですが、放置すると以下のようないくつかの問題を引き起こす可能性があります。

・腹部膨満感・腹痛

・肌荒れやニキビ

・食欲不振・吐き気

・痔核(いぼ痔)や裂肛(切れ痔)

・高齢者では、腸閉塞や大腸穿孔(せんこう)など重篤な合併症のリスクが高まる

特に、急に便秘になった場合や、便に血が混じるなどの症状がある場合は、重篤な病気が隠れている可能性があるため、必ず専門医にご相談ください。

便秘の主な原因:なぜ便秘になるのか?

便秘を解消するには、まずなぜ自分が便秘になってしまったのか、その原因を知ることが重要です。便秘の主な原因は、病気によるもの(二次性)を除けば、日々の生活習慣が深く関わっています。

女性に便秘が多い理由

これらの日常的な原因を把握し、自分の生活をチェックすることで、適切な「治し方」のヒントが見つかります。

便秘の主な3つの種類と特徴

便秘の症状は「出ない」だけではありません。便の形状や排便時の感覚によって、便秘はいくつかのタイプに分類されます。自分の便秘がどのタイプに当てはまるかを知ることで、生活習慣の見直し方や、選ぶべき便秘薬が明確になります。

| 便秘の種類 | 特徴・原因 | 改善・対応のポイント |

|---|---|---|

| 一過性便秘 | 一時的なストレス、旅行、食事の乱れなどで腸の動きが一時的に低下して起こります。自然に改善することが多いタイプです。 | 水分・食物繊維を意識し、生活リズムを整えることで改善します。 |

| 機能性便秘(慢性便秘) | 腸の動きや感覚の異常によって起こる慢性的な便秘。最も多くみられるタイプです。 | 食事・運動・ストレス管理が基本。改善しない場合は薬物治療を検討します。 |

| 器質性便秘 | 大腸がん、腸閉塞、炎症性狭窄などの器質的疾患が原因。 | 早期に医療機関を受診し、大腸内視鏡検査などで原因を特定・治療する必要があります。 |

このうち「器質性便秘」は重大な疾患のサインであることも多く、放置は禁物です。

血便・下血・便が細いなどの症状がある場合は、早めに肛門科を受診しましょう。

慢性便秘のタイプと発症メカニズム

慢性便秘(機能性便秘)は、腸や排便の仕組みのどこに問題があるかによって、さらに3つのタイプに分類されます。

| タイプ | 特徴・メカニズム |

|---|---|

| 弛緩性便秘 | 大腸のぜん動運動(便を押し出す動き)が弱まり、便が腸に長くとどまるタイプ。高齢者や運動不足の方に多く、便が硬くなりやすいのが特徴です。 |

| 痙攣性便秘 | 腸が過敏に収縮し、便がスムーズに流れなくなるタイプ。腹痛やガスの張りを伴いやすく、ストレスや自律神経の乱れが関係します。 |

| 直腸性便秘 | 便意を我慢する習慣や、骨盤底筋の機能低下によって排便反射が鈍くなるタイプ。デスクワークの方や出産後の女性に多く見られます。 |

これらのタイプを正しく見極めることが、効果的な治療や生活改善の第一歩です。

とくに直腸性便秘では、骨盤底筋リハビリや排便姿勢の工夫も有効です。

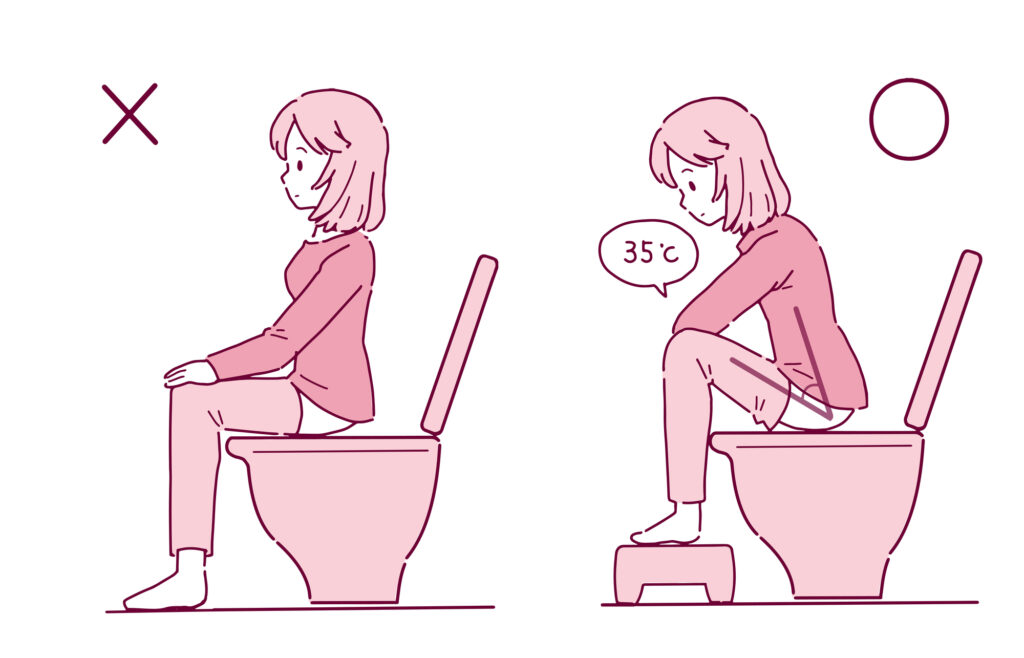

正しい排便姿勢

便秘や切れ痔(裂肛)を防ぐには、「排便の姿勢」もとても大切です。

実は、座り方ひとつで排便のスムーズさが大きく変わります。

理想的な姿勢は「前かがみ+足台」スタイル

人間の直腸は、座った状態ではやや曲がっており(いわゆる直腸角)、そのままだと便がスムーズに通過しにくくなります。

・足を少し高くして前かがみになると、この角度が自然にまっすぐになり、少ない力で排便できるようになります。

・足元に10〜20cmほどの踏み台を置く

・上体を軽く前に倒し、背中を丸めるように座る

・お腹に力を入れすぎず、深呼吸しながら自然にいきむ

この姿勢により、骨盤底筋がゆるみ、肛門が自然に開くため、いきみすぎを防ぎ、裂肛や痔の悪化予防にもつながります。

トイレ時間は5分以内を目安に

長時間のトイレ滞在(スマホ・読書など)は、肛門への圧を高めてしまいます。

「便意を感じたらすぐにトイレへ行き、5分以内で出す」を意識しましょう。

スムーズに出ないときは無理をせず、いったん休んでから再度トイレに行く方が体への負担が少なくおすすめです。

便秘を放置するとどうなる?

便秘をそのままにしておくと、腸内で便が硬くなり、肛門や腸に負担をかけてしまいます。

便秘薬の種類と選び方:専門家が教える正しい使い方

便秘薬には大きく分けて「刺激性」と「非刺激性」があり、それぞれ作用メカニズムや適した使用場面が異なります。自分の便秘のタイプと症状に合った薬を選ぶことが、効果的な改善への近道です。ここでは専門医の視点から、便秘薬の種類と正しい選び方を解説します。

生活習慣から見直す便秘改善法(運動・習慣)

便秘薬に頼る前に、まず試すべきは日々の生活習慣の見直しです。便秘の最大の原因は、腸の動きの低下(弛緩性便秘)や直腸反射の鈍化(直腸性便秘)にあります。これらを改善するには、**「排便習慣」「運動」「水分」**の3つの要素を意識した対策が最も効果的です。

排便習慣の改善:腸の「ゴールデンタイム」を活用する

朝食後のトイレ習慣をつける:

食後、特に朝食後に食べ物が胃に入ると、胃結腸反射が働き、大腸の蠕動運動が最も活発になります。この腸の「ゴールデンタイム」を逃さず、便意の有無にかかわらず毎日同じ時間にトイレに行く習慣をつけましょう。

便意は絶対に我慢しない:

便意を我慢すると直腸の感覚神経が鈍くなり、直腸性便秘の原因となります。便意を感じたらすぐにトイレに行く習慣を徹底してください。

運動習慣の導入:腸をダイレクトに刺激する

運動不足は腸の筋力低下や蠕動運動の停滞に直結します。特に、腹筋とインナーマッスルを意識した運動が効果的です。

腹筋運動とストレッチ:

・腹筋を鍛える: 排便時に便を押し出す力(腹圧)を強化します。

・ひねり運動: 腸そのものに適度な刺激を与え、腸の動きを活性化させます。特に、腰をひねるストレッチや、ヨガのポーズは自律神経の調整にも役立ちます。

ウォーキングやジョギング:

リズミカルな有酸素運動は、腸の蠕動運動を促します。また、自律神経のバランスを整え、ストレス性の痙攣性便秘の緩和にも効果的です。目安として1日30分程度、継続して行うことが重要です。

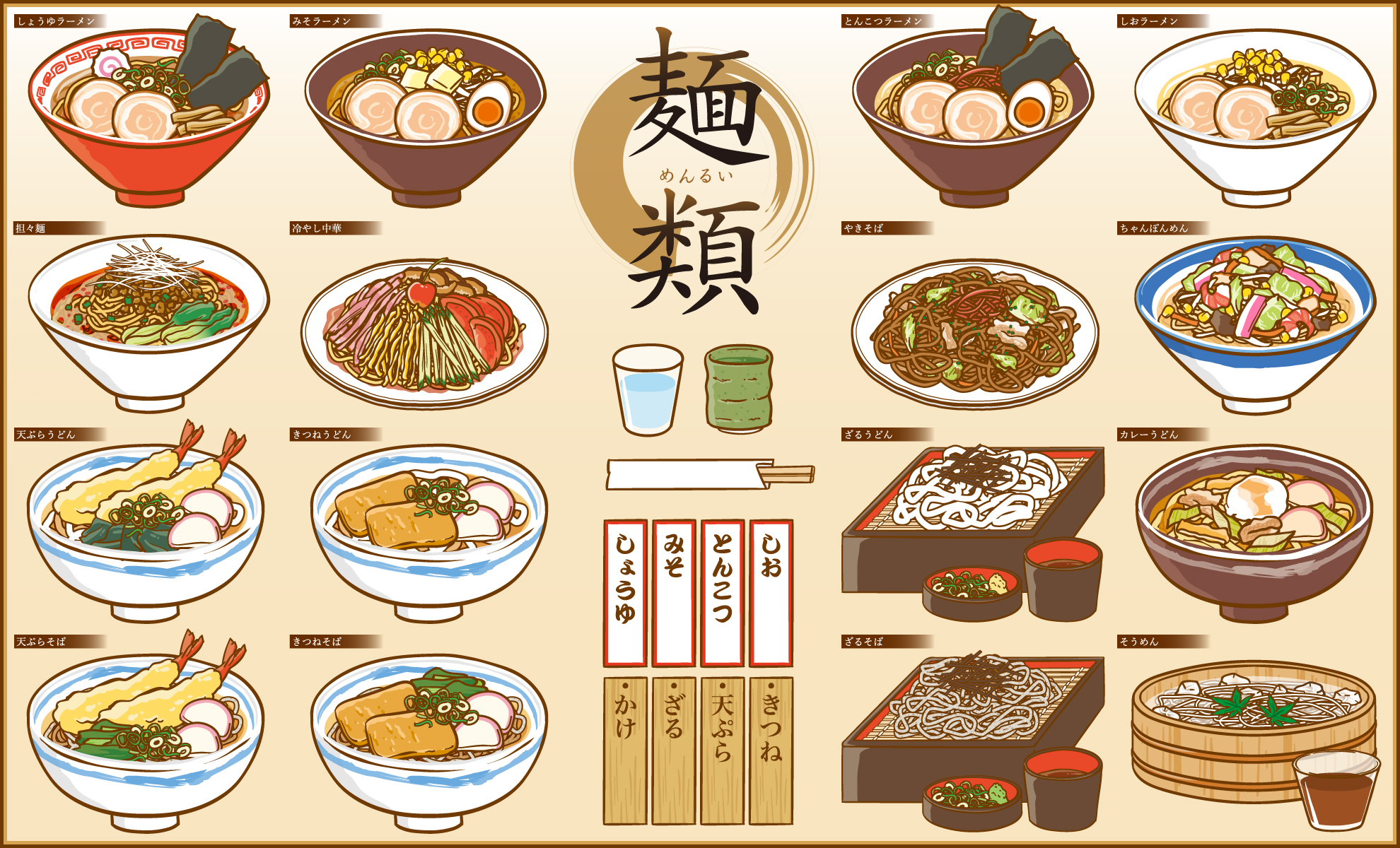

食事と水分のポイント

・朝食後にトイレへ行く習慣をつける(胃結腸反射を利用)

・食物繊維を「水溶性」「不溶性」バランスよく摂取

・水分は1日1.5〜2Lを目安に摂る

・発酵食品(ヨーグルト・納豆・味噌など)で腸内環境を整える

・排便リズムを整える

・便意を我慢しないことが大切です。

特に朝は腸の動きが活発な時間帯。ゆっくり朝食をとり、排便の時間を確保しましょう。

厚生労働省:食物繊維の必要性と健康

【管理栄養士監修】便秘解消に効く食事・栄養素と摂り方のコツ

食事は便秘改善の最も基本的で重要な要素です。特に食物繊維と水分摂取が鍵となります。ここでは管理栄養士の監修のもと、便秘解消に効果的な食材と具体的な食事のコツを解説します。

2種類の食物繊維を使い分ける

1日に摂るべき食物繊維の量

水分摂取の重要性

- ✓ 朝起きてすぐコップ1杯の水(腸を目覚めさせる)

- ✓ 食事中・食後にコップ1杯

- ✓ 入浴前後に水分補給

- ✓ 就寝前にコップ半分程度

⭕ おすすめの飲み物

- 常温の水

- 白湯

- ハーブティー

- 牛乳(乳糖が腸を刺激)

❌ 避けたい飲み物

- カフェイン飲料(利尿作用で脱水を招く)

- アルコール(脱水作用あり)

- 冷たすぎる飲み物(腸を冷やす)

発酵食品で腸内環境を整える

乳酸菌

乳酸菌

便秘解消に効く食べ物ランキング

受診をすすめる便秘のサイン

生活習慣を見直しても改善しない便秘や、血便・下血を伴う場合は、自己判断せず早めに受診を。

医療機関に相談すべき症状

・便に血が混じる、または下血が続く

・便秘と下痢を繰り返す

・お腹の張りや痛みが強い

・便が細くなった

・原因不明の体重減少がある

これらは大腸ポリープや大腸がんが潜んでいることもあります。

特に下血や便潜血陽性を指摘された場合は、大腸内視鏡検査を受けて原因を確認することが重要です。

日本大腸肛門病学会:たかが便秘に要注意!(たかが便秘されど便秘)

当院の大腸内視鏡検査の特徴

東京都豊島区「おなかとおしりのクリニック 東京大塚」では、AI内視鏡システムと鎮静剤を併用した痛みの少ない大腸内視鏡検査で、安心して受けていただけます。

・豊島区・池袋で“女性にもやさしい”内視鏡検査

・高画質AI大腸内視鏡内視鏡による高精度な病変検出

・鎮静剤による痛みの少ない検査でリラックスして受けられる

・女性専用トイレ・女性専用更衣室を完備

**女性医師による大腸内視鏡検査(火曜のみ)**にも対応

便秘、切れ痔、下血、腹部の張りなどの症状が続く方は、ぜひご相談ください。

池袋・巣鴨・大塚エリアからアクセス良好

当院はJR大塚駅北口から徒歩約1分の医療モール「大塚Carna」にあり、池袋・巣鴨・東池袋エリアからもアクセスが非常に便利です。

・JR山手線「大塚駅」南口 徒歩1分

・都電荒川線「大塚駅前」停留所 徒歩1分

・都バス(都02・上60系統)「大塚駅」より徒歩1分

池袋駅や巣鴨駅から1駅という立地のため、仕事帰りや買い物ついでにも立ち寄りやすい環境です。

近隣にはコインパーキングもあり、お車での来院にも対応しています。

よくある質問

いいえ、毎日出なくても便秘とは限りません。慢性便秘症の診断基準では「週3回未満」が目安とされますが、最も重要なのは排便の質です。

2〜3日に1回でもスッキリ排便できていれば正常範囲です。逆に毎日出ていても、硬くて苦痛がある場合は便秘と言えます。

判断ポイント:

- 排便時に強くいきむ

- 便が硬い(コロコロ、カチカチ)

- 残便感がある

- お腹の張り・不快感

これらがあれば、回数に関係なく便秘対策が必要です。

薬の種類によります。

毎日使用OK: 非刺激性便秘薬(酸化マグネシウムなど)

- 長期使用でも効果が落ちにくい

- 腸への負担が少ない

- 医師の指示のもと継続可能

毎日使用NG: 刺激性便秘薬(センナ・ピコスルファートなど)

- 長期使用で腸が慣れる

- 自力排便が難しくなる

- 大腸メラノーシスのリスク

- 週2〜3回までに制限

便秘薬を1か月以上続ける場合は、一度医師に相談することをおすすめします。

水分は重要ですが、それだけでは不十分です。

水分は1日1.5〜2Lが推奨ですが、以下と組み合わせてこそ効果が出ます:

- 食物繊維 20〜25g(不溶性・水溶性をバランス)

- 運動で腸の蠕動運動を促進

- 朝の排便習慣づくり

水だけ増やしても改善は限定的で、逆に食物繊維だけ増やして水分不足だと便が硬くなることもあります。

激しい腹痛: すぐに受診

- 我慢できない痛み

- 冷汗・吐き気

- お腹が硬い・張りが強い

→ 腸閉塞の可能性があるため救急受診が必要です。

軽い痛み: 自宅ケア

- お腹を温める

- 腸もみマッサージ

- ゆっくり歩く

- 水分補給

2〜3日改善しない、悪化する場合は受診してください。

妊娠中は便秘になりやすいため、まず生活習慣で対処します。

原因:

- 黄体ホルモンで腸の動きが低下

- 子宮が腸を圧迫

- 鉄剤の副作用

- つわりで食事量が減る

安全な対処法:

- 食物繊維(野菜・果物・海藻)

- こまめな水分補給

- ウォーキングや妊婦体操

- 便意を我慢しない

薬が必要な場合:

- 必ず産科の医師に相談

- 酸化マグネシウムは比較的安全

- 刺激性便秘薬は子宮収縮の可能性があり避ける

過敏性腸症候群(IBS)の可能性があります。

原因:

- ストレスによる自律神経の乱れ

- 腸が過敏になることで便秘と下痢を反復

特徴:

- 排便後に症状が軽減

- ストレスで悪化

- 朝に症状が出やすい

対処法:

- ストレス管理

- 刺激物を避ける

- 水溶性食物繊維中心の食事

症状が続く場合は消化器内科を受診してください。

吐き気を伴う便秘は腸閉塞などの可能性があります。

受診が必要:

- 便秘+嘔吐

- 強い腹痛

- お腹が硬い・張り

- ガスも出ない

軽い吐き気:

- 無理に食べない

- 水分のみ少量ずつ

- 非刺激性便秘薬の使用

翌日まで改善しなければ受診してください。

基本の目安は「1週間」です。

すぐに受診すべき症状:

- 血便

- 激しい腹痛

- 嘔吐

- 発熱

- 急激な体重減少

- 便が鉛筆状に細い

1週間の目安:

- 全く出ない状態が1週間

- 市販薬で改善しない

- 症状が悪化している

受診先: 消化器内科・内科・肛門科

おなかとおしりのクリニック東京大塚では、専門医が詳しく診断し、大腸内視鏡検査も可能です。

まとめ

毎日お通じがないからといって、すぐに便秘とは限りません。

大切なのは「出た回数」よりも「スッキリ出たかどうか」です。

便秘を放置すると、痔の悪化や腸疾患の見落としにつながることがあります。

下血やお腹の違和感が続く場合は、大腸内視鏡検査で原因を確認し、早期発見・早期治療につなげましょう。

豊島区・池袋でAI×専門医×女性にやさしい大腸カメラを受けるなら、「おなかとおしりのクリニック 東京大塚」へ。

監修:東京都豊島区おなかとおしりのクリニック 東京大塚

院長 端山 軍(MD, PhD Tamuro Hayama)

資格:日本消化器病学会認定 消化器病専門医・指導医

日本消化器内視鏡学会認定 消化器内視鏡専門医・指導医

日本大腸肛門病学会認定 大腸肛門病専門医・指導医・評議員

日本外科学会認定 外科専門医・指導医

日本消化器外科学会認定 消化器外科専門医・指導医

日本がん治療認定医機構認定 がん治療認定医

日本消化器外科学会認定 消化器がん外科治療認定医

帝京大学医学部外科学講座非常勤講師

元帝京大学医学部外科学講座准教授

医学博士 など

院長プロフィール