2025年12月26日

「トイレで拭いたら血がついた」「排便のたびにおしりが痛い」——そんな経験はありませんか?

それは裂肛(れっこう)=切れ痔の可能性があります。

放置すると慢性化し、排便時の激痛や出血が続くだけでなく、肛門の狭窄(きょうさく)を起こすこともあります。

本記事では、豊島区・池袋エリアで肛門科・大腸内視鏡検査を専門とする医師が、裂肛の原因から治療法まで詳しく解説します。

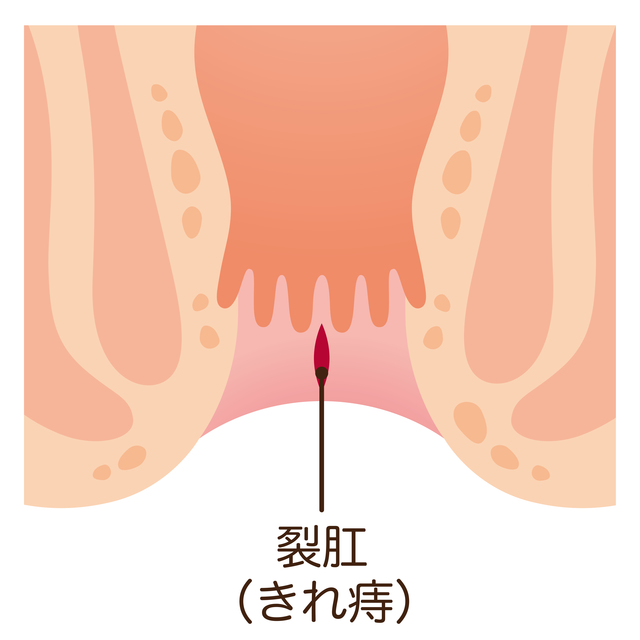

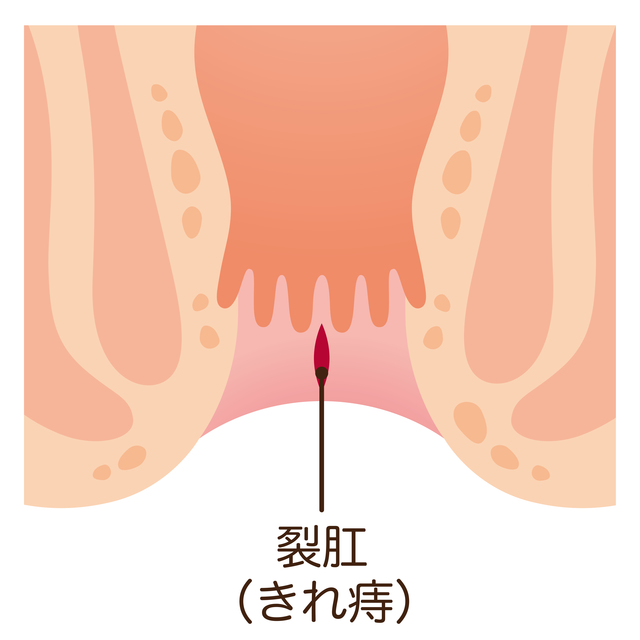

切れ痔(裂肛)とは?

「痔」という言葉はよく耳にしますが、実は「いぼ痔」「切れ

痔」「あな痔」の3種類があります。そのうち切れ痔(裂肛)は、肛門の皮膚が切れて炎症を起こすタイプの痔です。

わかりやすい解説

切れ痔とは、肛門の出口の皮膚が排便のときに切れてしまう状態のことをいいます。特に便が硬いときや、強くいきんだときに起こりやすく、排便時に「ピリッ」とした痛みや鮮やかな赤い血が出るのが特徴です。

初期のうちは自然に治ることもありますが、傷が何度も同じ場所にできると治りにくくなり、周囲に「見張りいぼ(皮膚のふくらみ)」や「肛門ポリープ」ができることがあります。

さらに悪化すると、肛門の筋肉が固くなってしまい、排便がますますつらくなる“悪循環”に陥ることもあります。

切れ痔の原因と悪化させる習慣

裂肛の多くは、生活習慣や排便習慣に関係しています。原因を知ることが再発予防の第一歩です。

原因一覧

・便秘による硬い便:肛門を通過する際に皮膚が裂ける。

・下痢の繰り返し:軟便や刺激物によって粘膜が損傷。

・過度な力み:いきみすぎることで肛門圧が上昇。

・冷え・ストレス:血流低下により治癒が遅延。

・唐辛子やアルコールなどの刺激物:粘膜炎症を助長。

慢性的な便秘や下痢は、腸の機能低下だけでなく大腸疾患のサインであることもあります。下血や便に混じる血が続く場合は、早めの大腸内視鏡検査を受けましょう。

切れ痔の症状:痛みと出血だけじゃない

「痛い」「血が出る」以外にも、裂肛はさまざまな症状を引き起こします。

主な症状

・排便時の鋭い痛み(ナイフで切られるような痛み)

・鮮紅色の出血(便やトイレットペーパーに付着)

・排便後も数時間続く痛みや違和感

・肛門のつっぱり感、便秘の悪化

・慢性化で肛門狭窄・見張りいぼ・肛門ポリープ

「切れたかな?」と思っても、**痔以外の出血(大腸ポリープ・大腸がんなど)**の可能性もあるため、繰り返す出血は必ず専門医に相談しましょう。

切れ痔(裂肛)の治療法|自宅でできるケアから手術まで

切れ痔は、早い段階で適切なケアを行えば多くの場合は自然に治ります。

しかし、痛みや出血を我慢して放置すると慢性化し、治りにくくなることもあります。ここでは、症状の程度に応じた治療法をわかりやすく紹介します。

保存的治療(軽症の場合)

・軽い裂肛は、生活習慣の見直しと薬によるケアで治るケースがほとんどです。

・便通の改善:食物繊維や水分をしっかり摂り、便を柔らかく保つ。整腸剤や酸化マグネシウムを併用する場合もあります。

・塗り薬・坐薬:傷口の痛みや炎症を抑え、治りを早めます。

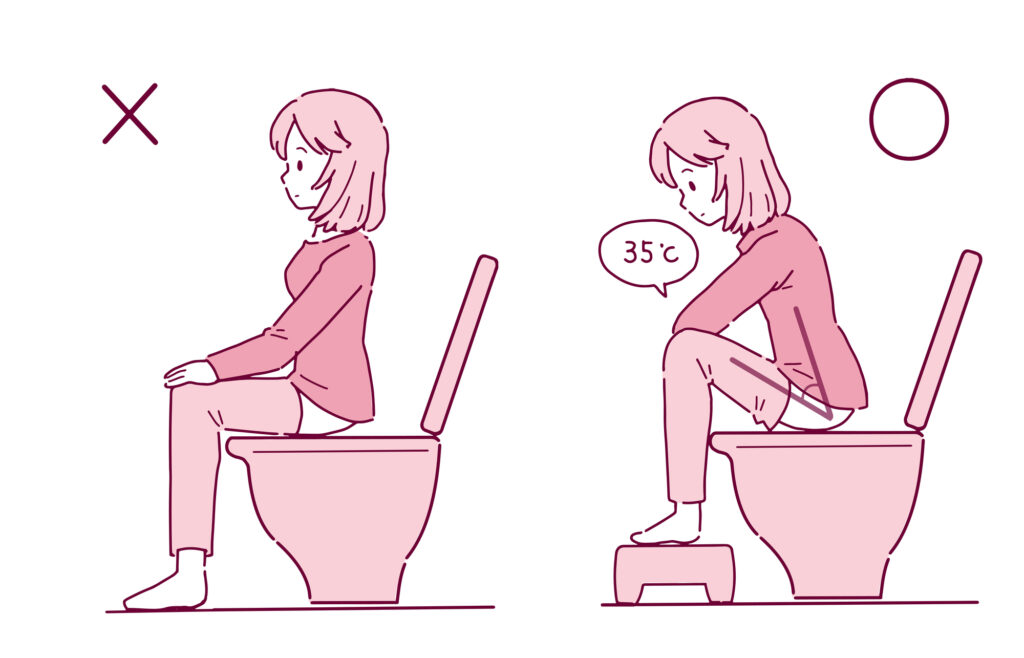

・温かいお湯での座浴:1日2〜3回、5分程度の温浴で血流を良くし、筋肉の緊張をほぐします。

・排便習慣の改善:トイレで長時間いきまない、スマホを見ながら座らないなど、肛門への負担を減らします。

これらを続けることで、多くは1〜2週間で痛みや出血が落ち着きます。

外科的治療(慢性の場合)

傷が繰り返し同じ場所にできてしまう「慢性裂肛」では、傷が深く、肛門の筋肉が固くなって治りにくくなることがあります。

その場合には、肛門の筋肉をやわらげる手術を行います。

内括約筋側方切開術(LSIS)

肛門の内側の筋肉(内括約筋)が強く緊張していると、血流が悪くなり、傷が治りづらくなります。

LSISでは、この筋肉の一部を小さく切り、緊張をゆるめて血流を改善します。

痛みの軽減と治癒促進が期待できます。

有茎皮膚弁移動術(SSG:Sliding Skin Graft)

裂肛が長く続いて皮膚が硬くなったり、潰瘍(かいよう)状になったりしている場合は、SSG(スライディング・スキン・グラフト)と呼ばれる手術を行うことがあります。

これは、肛門の周囲の健康な皮膚を少しずらして、傷の部分にかぶせるように移動させる方法です。

血流の良い皮膚で覆うことで、治りを早め、再発を防ぎます。

この方法は、慢性裂肛のなかでも傷の治りが特に悪い場合や、見張りいぼ・肛門ポリープを伴うケースに有効です。

日本大腸肛門病学会:裂肛

「切れ痔の出血」と「大腸の病気による出血」はどう見分ける?

おしりからの出血があると「切れ痔だろう」と思い込みがちですが、実際には大腸ポリープや大腸がんなど、別の病気が原因のこともあります。

安全のために、出血の原因をしっかり確認することが大切です。

見た目だけで「切れ痔」と判断するのは危険です

裂肛による出血は、鮮やかな赤い血が便の表面やトイレットペーパーにつくのが特徴です。

しかし、見た目だけで裂肛と断定するのは危険です。

特に次のような場合は、裂肛以外の消化管疾患の可能性があるため注意が必要です。

・出血が何日も続く

・便に血が混じっている

・黒っぽい便(タール便)が出る

・痛みが少ないのに血が出る

・体重減少や貧血を指摘された

こうした場合、大腸ポリープ・大腸がん・潰瘍性大腸炎・虚血性腸炎などの疾患を見分けるために、大腸内視鏡検査が有効です。

当院の大腸内視鏡検査の特徴

「出血が続いて心配」「一度きちんと調べておきたい」——そんな方におすすめなのが大腸内視鏡検査(大腸カメラ)です。

当院では、豊島区・池袋エリアで最先端のAI技術と快適な検査環境を整え、安心して受けていただける体制を整えています。

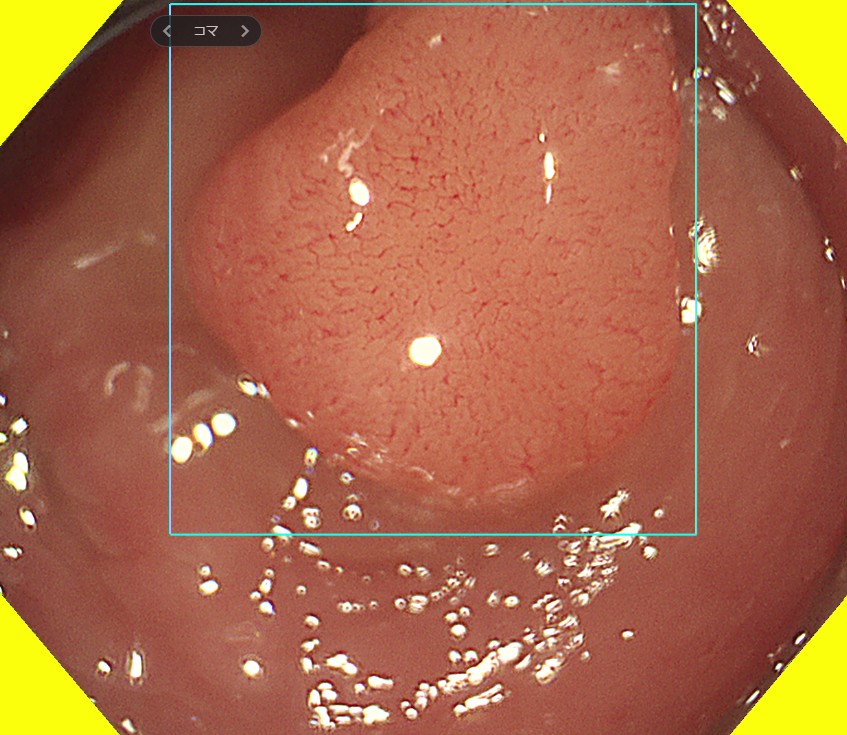

AI導入大腸内視鏡検査による高精度診断

当院では、AI(人工知能)を搭載した高画質大腸内視鏡システムを導入しています。

微細なポリープや早期の大腸がんをAIがリアルタイムで解析・検出し、見逃しを防ぎます。

これにより、医師の経験とAIのサポートを組み合わせた、より正確で信頼性の高い検査が可能になっています。

鎮静剤および鎮痛剤を使用した「痛みの少ない大腸内視鏡検査」

「痛そう」「怖い」というイメージで検査をためらう方も多いですが、当院では鎮静剤を併用した“眠っている間に終わる検査”を行っています。

ほとんどの方が「気づいたら終わっていた」と感じるほどで、痛みや不快感は最小限です。

検査後はリカバリールームでゆっくり休んでいただけます。

女性も安心して受けられる環境

・火曜日は女性医師による検査・診察が可能です。

・また、女性専用トイレ・更衣室を完備しており、プライバシーにも十分配慮しています。

・「恥ずかしい」「話しづらい」という方にも、安心してご相談いただける体制を整えています。

豊島区・池袋からアクセス抜群

おなかとおしりのクリニック 東京大塚は、JR大塚駅南口から徒歩1分、都電荒川線・都営バス(都02・上60系統)も利用できる便利な立地にあります。

通勤・通学の途中やお買い物のついでにも立ち寄りやすく、地域の皆さまに親しまれる「身近な専門クリニック」を目指しています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 切れ痔の出血はどれくらいで治まりますか?

A. 軽度であれば数日〜1週間ほどで落ち着きます。ただし、出血が一度でもあった場合は自己判断せず、必ず医療機関を受診してください。出血の原因が裂肛ではなく、大腸ポリープや大腸がんなどの病気による場合もあるため、専門的な診察で確認することが大切です。

Q2. 切れ痔(裂肛)を再発させないための排便ケアは?

A. 裂肛の再発を防ぐには、便を適度に柔らかく保ち、排便しやすい生活リズムを整えることが大切です。

野菜・果物・海藻などの食物繊維を意識的に摂り、水分も十分にとるようにしましょう。

また、朝食後など自然に便意が起きやすい時間を活かすことも有効です。

便が硬い場合は、整腸剤や便を柔らかくする薬を医師の指導のもとで使用します。

Q3. 出血が多くても「切れ痔」でよくあることですか?

A. 鮮やかな血が少量つく程度なら裂肛の可能性が高いですが、多量の出血や長期間続く場合は大腸内視鏡検査が必要です。

Q4. 女性でも安心して肛門の診察や検査を受けられますか?

A. はい、当院(おなかとおしりのクリニック 東京大塚)では、女性の方にも安心して受診していただける環境を整えています。

火曜日は女性医師による診察・大腸内視鏡検査に対応しており、

さらに女性専用トイレ・更衣室を完備しています。

プライバシーに十分配慮した空間で、恥ずかしさを感じずにご相談いただけます。

Q5. 切れ痔といぼ痔の見分け方は?

A. 切れ痔は「排便時の痛みと鮮紅色の出血」、いぼ痔は「痛みは少なく、肛門の外にふくらみが出る」傾向があります。どちらも併発することがあるため、正確な診断が重要です。

まとめ

裂肛(切れ痔)は、便秘や排便習慣の乱れから起こる身近な肛門疾患です。

多くは保存的治療で治りますが、出血が続く場合は大腸の病気のサインのこともあります。

当院では、AI搭載の内視鏡による精密検査と、無痛・女性にやさしい環境で安心して受診していただけます。

気になる出血や痛みがあるときは、どうぞ早めにご相談ください。

監修:東京都豊島区おなかとおしりのクリニック 東京大塚

院長 端山 軍(MD, PhD Tamuro Hayama)

資格:日本消化器病学会認定 消化器病専門医・指導医

日本消化器内視鏡学会認定 消化器内視鏡専門医・指導医

日本大腸肛門病学会認定 大腸肛門病専門医・指導医・評議員

日本外科学会認定 外科専門医・指導医

日本消化器外科学会認定 消化器外科専門医・指導医

日本がん治療認定医機構認定 がん治療認定医

日本消化器外科学会認定 消化器がん外科治療認定医

帝京大学医学部外科学講座非常勤講師

元帝京大学医学部外科学講座准教授

医学博士 など

院長プロフィール