IBD(炎症性腸疾患)専門外来

IBD(炎症性腸疾患)専門外来

IBD(Inflammatory Bowel Disease)は、消化管に慢性的な炎症を起こす原因不明の病気で、患者数が増加しています。代表的なものが潰瘍性大腸炎とクローン病です。

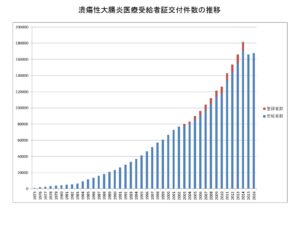

日本では、潰瘍性大腸炎の患者数は約20万人、クローン病の患者数は約7万人と報告されています(炎症性腸疾患ガイド2023)。これは、およそ1,000人に2~3人が炎症性腸疾患(IBD)を抱えている計算になります。近年、患者数は増加傾向にあり、今後もIBD診療の必要性は一層高まると考えられます。

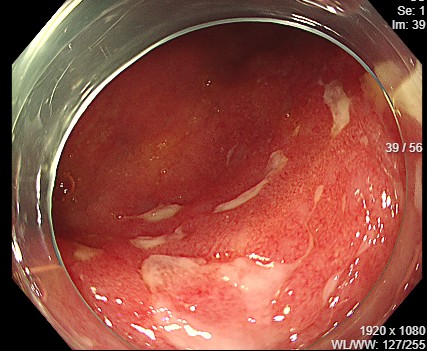

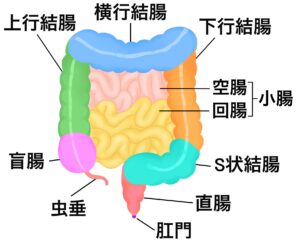

「潰瘍性大腸炎」は、大腸の粘膜や粘膜下層に、原因不明のびまん性かつ連続性の炎症が起こる慢性の炎症性疾患です。簡単に言えば、大腸に原因不明の炎症が生じる病気であり、診断の際には感染性腸炎や憩室炎など、他の腸炎を除外する必要があります。

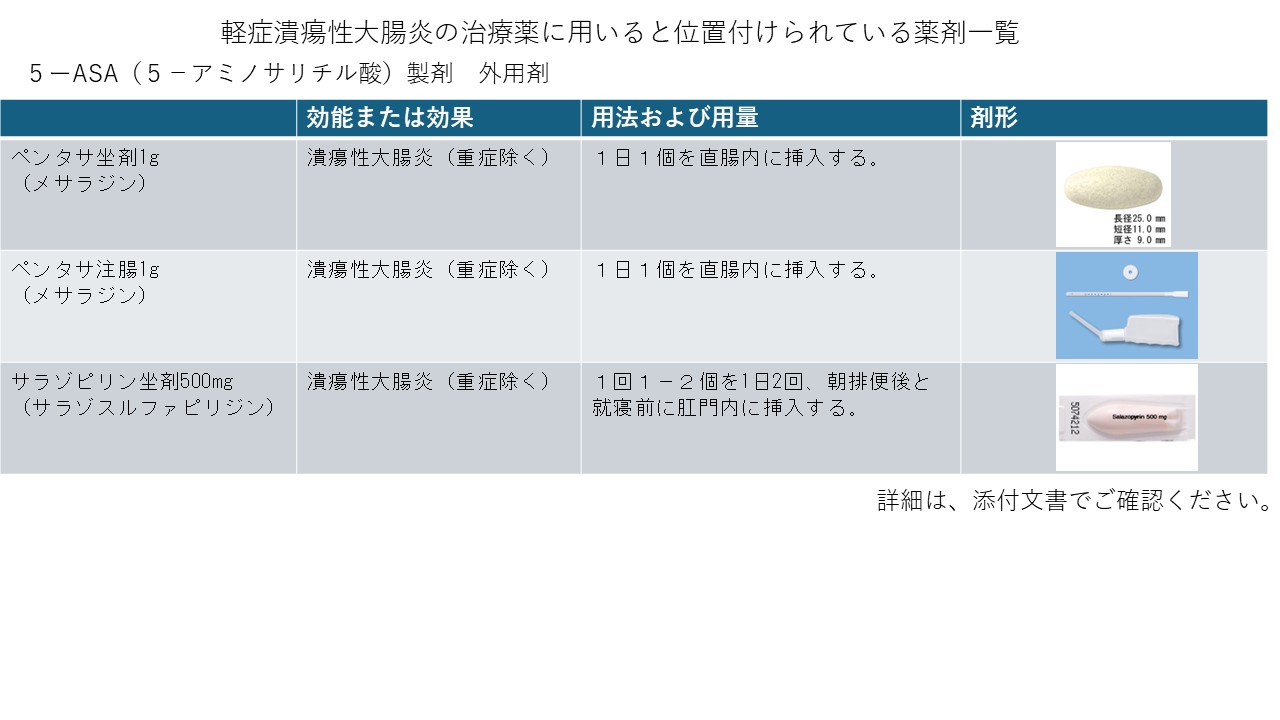

日本でも世界でも年々増加しており、現在は日本で22万人ほどの患者数と言われています(図1)。

図1.潰瘍性大腸炎医療受給証交付件数の推移。難病情報センターHPより。

潰瘍性大腸炎は20〜30代での発症が多いとされていますが、高齢になってから発症する例も珍しくありません。いったん発症すると長期にわたり付き合っていく必要があるため、高齢の患者さんも少なくありません。

主な症状は、血便・下痢・腹痛・発熱です。特に血便は、粘液が混じりトマトケチャップのような外観を呈することが特徴です。

病気の診断や重症度の評価、治療効果の判定には、複数の検査を組み合わせて行います。

まず血液検査では、炎症の程度、下痢による栄養状態の変化、出血による貧血の有無、さらに治療薬による肝臓・腎臓など他臓器への影響を確認します。

次に消化管の評価として、大腸カメラ(大腸内視鏡検査)、レントゲン検査、超音波検査、CT、MRIなどを実施します。特に大腸カメラ検査は重要で、実際に病変部位や炎症の広がり・強さを直接確認でき、治療方針の決定や変更に不可欠な検査となっています。

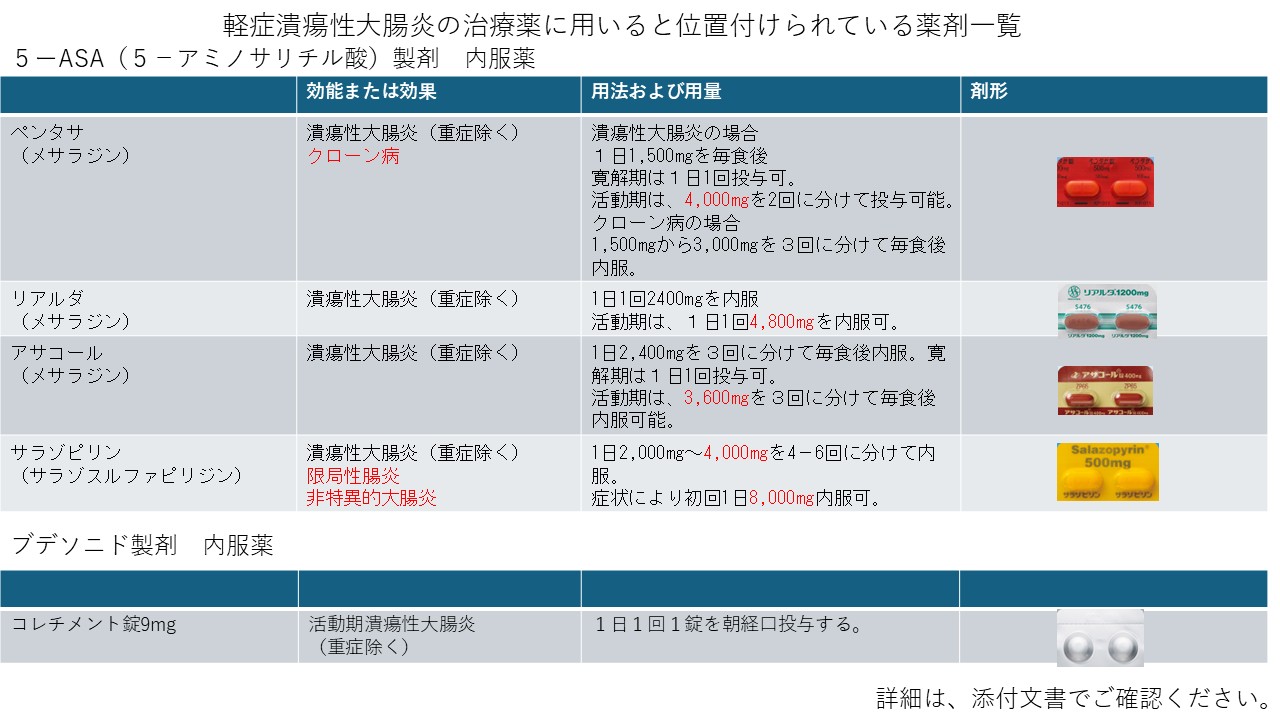

潰瘍性大腸炎を完全に治す薬は現時点ではありません。治療の目的は、病状を適切にコントロールし、患者さんの生活の質(Quality of Life)を向上させることです。

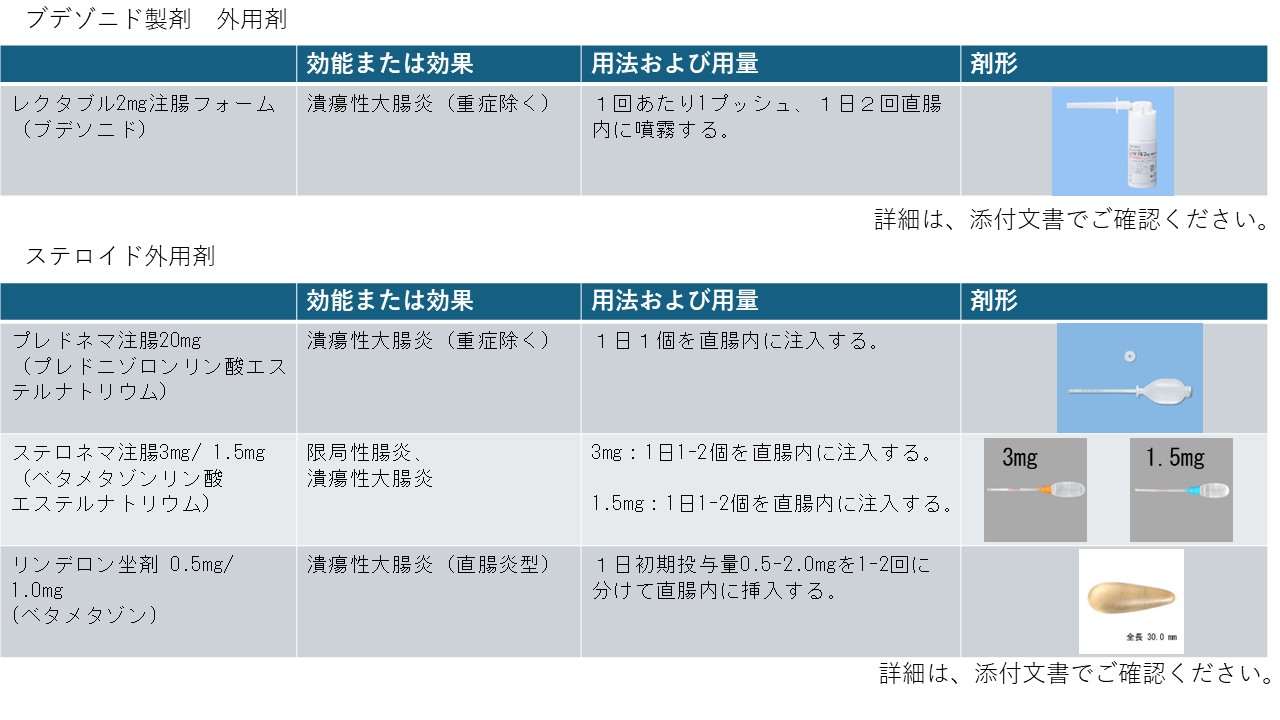

治療には、5-アミノサリチル酸製剤、ステロイド、免疫調節薬、顆粒球吸着療法、分子標的薬などがあり、病状や重症度に応じて最適な方法を選択します。

薬物療法で十分な効果が得られない場合や、炎症が極めて強い場合には、外科的治療として病変部の大腸を切除することがあります。また、薬で炎症を抑えられていても、長期にわたる慢性炎症はがん化のリスクを高めるため、その際にも手術が必要となります。

基本的な外科治療は大腸全摘術で、大腸をすべて切除し、小腸で便をためる袋(回腸嚢)を作成して肛門とつなぎます。術式には、回腸嚢と肛門をつなぐ**回腸嚢肛門吻合(Ileal J-pouch Anal Anastomosis:IPAA)と、回腸嚢と肛門管をつなぐ回腸嚢肛門管吻合(Ileal J-pouch Anal Canal Anastomosis:IACA)**があります。患者さんの状態に応じて選択します。

発がん例については、粘膜切除部にがんや異形成(dysplasia)が合併する報告が増えており、IPAAを選択するべきというコンセンサスが得られています。近年では、患者さんの身体的負担を軽減するため、腹腔鏡手術が主流となっています。

難病情報センター:潰瘍性大腸炎

クローン病は、原因不明の肉芽腫性炎症が消化管全体(口腔から肛門まで)に生じる慢性炎症性疾患です。炎症は粘膜から筋層までの全層に及び、区域性(非連続性)に発生します。大腸だけでなく消化管全体が炎症の影響を受ける可能性があり、診断には感染性腸炎や憩室炎など他の腸炎を除外する必要があります。また、肛門病変、特に痔瘻を合併しやすい点にも注意が必要です。

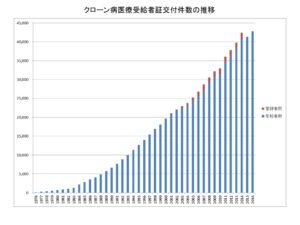

日本でも世界でも年々増加しており、現在は日本で7万人ほどの患者数と言われています(図2)。

図2.クローン病医療受給者証交付件数の推移。難病情報センターHPより。

クローン病は10〜20代での発症が多くみられますが、いったん発症すると長期的な経過をたどるため、高齢の患者さんも少なくありません。

クローン病の症状や重症度は患者さんによって大きく異なり、病変部位(小腸型、小腸・大腸型、大腸型)によっても症状の傾向が異なります。代表的な症状は腹痛と下痢で、これに加えて発熱、下血、腹部腫瘤、体重減少、全身倦怠感、貧血などがみられることがあります。さらに、瘻孔・狭窄・膿瘍といった腸管合併症や、関節炎、虹彩炎、結節性紅斑、肛門部病変などの腸管外合併症を伴うことも多く、これらの有無によって症状の現れ方はさまざまです。

消化管の精査や全身状態の把握のために、胃カメラ検査(上部内視鏡検査)、大腸カメラ検査(下部内視鏡検査)、小腸内視鏡(ダブルバルーン内視鏡やカプセル内視鏡)、CT、MRI、超音波検査、さらには消化管造影検査(小腸造影、大腸注腸造影)などを実施します。どの検査を行うかは、患者さんの病態や症状に応じて慎重に検討します。

現時点では、クローン病を完全に治す治療法は確立されていませんが、これらの治療を組み合わせることで症状の安定化と生活の質の維持を目指します。

クローン病の治療には、大きく分けて内科的治療(栄養療法・薬物療法など)と外科的治療があります。

腸閉塞、穿孔、膿瘍などの合併症が生じた場合には外科治療が必要です。

栄養療法には、経腸栄養と完全中心静脈栄養があります。経腸栄養には、抗原性を示さないアミノ酸主体で脂肪をほとんど含まない成分栄養剤と、少量のタンパク質と比較的多めの脂肪を含む消化態栄養剤があります。完全中心静脈栄養は、炎症が高度な場合や経腸栄養が行えない場合に用いられます。食事は一般的に低脂肪・低残渣が推奨されます。

薬物療法としては、5-アミノサリチル酸製剤、副腎皮質ステロイド、免疫調節薬などが主に使用されます。難治例では、抗TNFα抗体製剤、抗IL-12/23抗体製剤、抗α4β7インテグリン抗体製剤などの生物学的製剤が選択されることもあります。薬物治療ではありませんが、血球成分除去療法が行われることもあります。

難病情報センター:クローン病

当院では、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患(IBD)に対し、豊富な経験と最新の知見に基づいた専門的診療を行っています。

潰瘍性大腸炎やクローン病の診療には、高度な専門知識と豊富な経験が欠かせません。当院では、IBD診療の経験豊富な日本消化器病学会認定の専門医・指導医であり、東京都難病指定医でもある院長が、直接外来診察を行います。専門性の高い診療体制で、一人ひとりの症状や生活に合わせた最適な治療をご提案します。

当院の院長は、帝京大学医学部附属病院IBDセンターの非常勤講師を務めており、同センターと密接な連携体制を築いています。

IBD外来の予約

Web予約・電話予約に対応しています。

※ご予約なしで直接ご来院いただくことも可能ですが、事前にWebまたは電話でご予約いただくと、待ち時間を短縮し、よりスムーズに診療を受けていただけます。

お電話:03-6912ー5995

来院

持ち物:マイナンバーカード、保険証、お薬手帳(お持ちの場合)

保険証、お薬手帳(お持ちの場合)を受付に提出し、問診票をご記入ください。

診察

症状などお気軽にご相談ください。

TOP