2025年7月10日

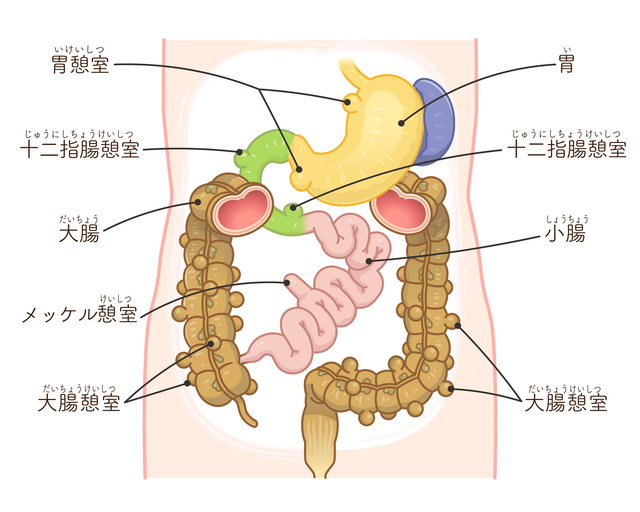

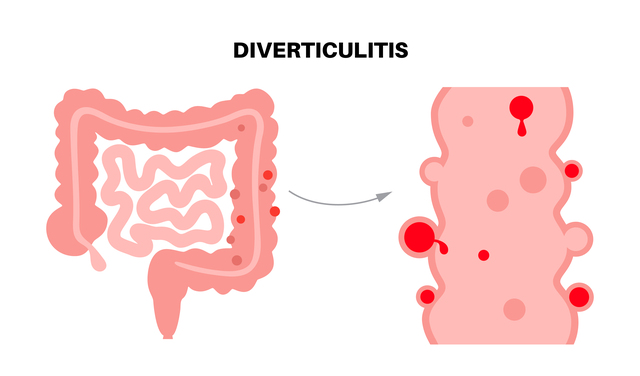

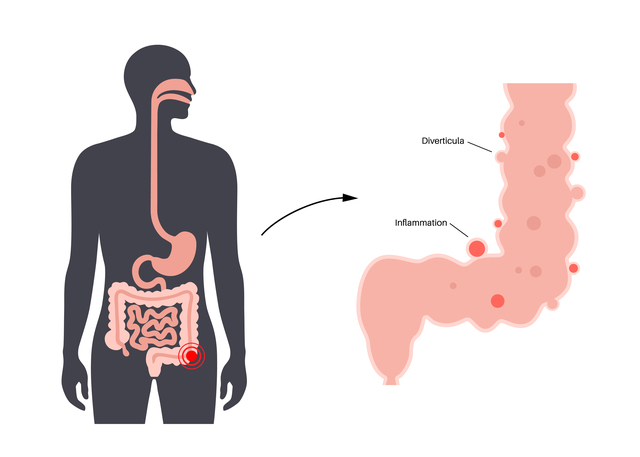

大腸憩室症(だいちょうけいしつしょう)とは、大腸の壁の一部が外側に袋状に飛び出した状態を指します。

高齢化とともに増加しており、東京都豊島区「おなかとおしりのクリニック 東京大塚」でも大腸カメラ検査で多く見つかります。日本でも非常に身近な病気です。

大腸憩室症はどれくらい多い?

大腸憩室の罹患率は加齢とともに増加します。

・50歳未満:約16〜22%

・60歳以上:約30~40%

・80歳以上:約42~60%

高齢者の2人に1人以上が憩室を持つとされています。

特に日本人では右側結腸(上行結腸・横行結腸)に多いのが特徴です。

年齢とともに左側結腸の憩室が増加する傾向にあります。

大腸憩室症の原因

・左側結腸(下行結腸・S状結腸)の憩室の発生要因として低食物繊維食の摂取が増えたことにより糞便量が減り,糞便を送り出すための蠕動運動が亢進します。その結果、結腸内圧が高まりを生じ,この影響を受けやすい遠位側の腸管の S 状結腸に仮性憩室が形成されると報告されています。

・右側結腸の大腸憩室の成因についてはよくわかっていません。

ハワイ在住の日系人には 52% に大腸憩室を認めたが,右側結腸に大腸憩室が多かったと報告されました。欧米と本邦においての大腸憩室の発生部位の差には人種などの先天的な要因も深くかかわっていると考えられています。

大腸憩室の症状

・大腸憩室を有する患者様の 80~85% は無症状のまま生涯を過ごされます。

ただし、以下の合併症を起こす場合があります。

① 大腸憩室炎

大腸憩室保有者の10〜30%に認められます。

60歳未満は右側結腸憩室炎,高齢では左側結腸炎が多いと報告されています。左側結腸憩室炎では大腸穿孔や膿瘍形成など重症化しやすいです。

大腸憩室炎の危険因子

肥満・喫煙は大腸憩室炎の危険因子・増悪因子である可能性があります。

大腸憩室炎の治療

初期は抗菌薬治療を行いますが、重症例では手術を行うこともあります。

大腸憩室炎の再発予防

膿瘍・穿孔を伴う大腸憩室炎と伴わない大腸憩室炎では再発率に差があります。膿瘍・穿孔を伴わない大腸憩室炎の再発率は,画像診断で診断した場合は13%、症状から診断した場合は47%と報告されています。

膿瘍・穿孔を伴う大腸憩室炎の再発率は非合併例に比して高いと報告されています。膿瘍・穿孔を合併し大腸憩室炎を保存的に治療した際の再発率は72%で、大腸憩室炎を再発したり外科手術が行われます。

大腸憩室炎の再発予防に有効なエビデンスレベルの高い治療はありません。プロバイオティクスについては,大腸憩室炎治癒後の腹部症状に対する抑制効果が報告されていますが,大腸憩室炎の再発予防効果はないと考えられています。

②大腸憩室出血

大腸憩室症患者の1〜5%が大腸憩室から出血すると報告されています。大腸憩室保有率が増加すると共に、大腸憩室出血も増加しています。2003~2011年に大腸内視鏡検査を行った28,192例の検討では、21.2%に大腸憩室を認め、毎年の大腸憩室出血の割合は2003年の1.02%(22/2,157)から2011年には1.67%(69/4,159)と徐々に増加しています。

大腸憩室出血の治療

大腸憩室出血は、約80%の症例で自然に止血いたします。再出血率が20~40%と高いことも特徴の一つです。大腸カメラ(大腸内視鏡)を用いた止血や血管塞栓術を置こうあことがあります。

大腸憩室出血の危険因子

・男性

・高齢

・内臓脂肪増加

・非ステロイド性抗炎症薬/アスピリン内服している方

大腸憩室出血の再発の予防

大腸憩室出血は一旦止血されても,再出血率が20~40%と高く、複数回再出血を繰り返す患者様も決して少なくありません。再出血の予防対策は、非ステロイド性抗炎症薬使用は大腸憩室出血の再出血のリスク因子であり,非ステロイド性抗炎症薬を使用している患者様ではその中止を検討します。

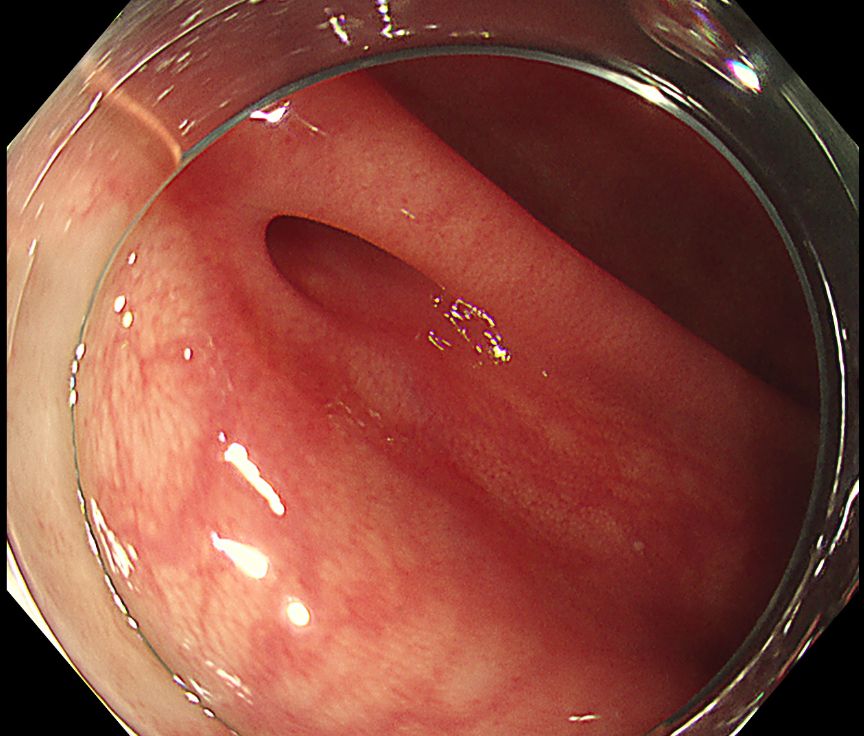

診断方法

①大腸憩室症

大腸カメラ検査(大腸内視鏡検査)

②大腸憩室出血

大腸カメラ検査(大腸内視鏡検査)

→ 出血源確認、止血治療

②大腸憩室炎

腹部CT検査

→ 大腸憩室炎診断に有用(感度90%以上)、腹腔内膿瘍の有無や大腸憩室炎の拡がりを診断する。

大腸憩室症の診断には、大腸内視鏡検査(大腸カメラ検査)が有用

診断には大腸内視鏡検査(大腸カメラ)が非常に有用です。粘膜を直接観察できるため、憩室の有無や場所を正確に確認でき、他の疾患(大腸ポリープやがんなど)との鑑別にも役立ちます。便潜血検査で陽性になった場合や、腹部の不調が続く場合には、早めの精査が推奨されます。

当院の大腸内視鏡検査(大腸カメラ)の特徴

東京都豊島区にある「おなかとおしりのクリニック東京大塚」では、最新のOlympus EVIS X1システムとAI診断支援(EndoBrain Eye)を導入し、小さな憩室や見逃されやすい病変も高精度に検出します。さらに、炭酸ガス送気を用いることで検査後のお腹の張りを軽減し、鎮静剤による「眠っている間に終わる」快適な検査を実現。大塚駅南口から徒歩1分の好立地で、池袋・巣鴨・東池袋など豊島区全域から通いやすく、安心して大腸内視鏡検査を受けていただけます。

大腸憩室症の治療

✅ 無症候性の場合は、治療は必要ありません。生活習慣の改善を心がけましょう。

大腸憩室症の予防

✅ ① 食物繊維をしっかり摂る

・厚生労働省は、生活習慣病予防のために成人男性21g以上/女性18g以上の食物繊維摂取を目標としています。

・日本人の平均摂取量は約14gと不足気味です。

・「20g以上を目安に増やす」ことを意識し、野菜、果物、海藻、きのこ、豆類、全粒穀物などをバランスよく取りましょう。

公式ページ:厚生労働省 日本人の食事摂取基準

✅ ② 便秘を予防する

・便秘は排便時の腹圧を高め、腸壁への負担を増やします。

・食物繊維とともに十分な水分摂取を心がけ、便を硬くしないようにしましょう。

・排便を我慢せず、規則正しいトイレ習慣をつくることも大切です。

✅ ③ 規則正しい生活習慣を心がける

・決まった時間に食事をとり、腸のリズムを整える

・適度な運動を習慣づけ、腸の蠕動運動を促す

・ストレスを溜めすぎない

日本大腸肛門病学会:大腸憩室出血・虚血性腸炎

🔍 大腸内視鏡検査をおすすめします

大腸憩室症やその合併症(憩室炎・憩室出血)の診断には、**大腸内視鏡検査(大腸カメラ検査)**がもっとも有効です。

内視鏡を用いて大腸の粘膜を直接観察することで、

・憩室の位置や数、炎症の有無

・出血点の確認

・大腸ポリープや大腸がんなど他疾患の鑑別

が正確に行えます。

当院「おなかとおしりのクリニック 東京大塚」では、

・AI診断支援システム(End-Brain Eye)+最新内視鏡EVIS X1

・鎮静剤と炭酸ガス送気による“苦痛の少ない検査”

・女性医師対応・駅近アクセス(JR大塚駅南口徒歩1分)

といった特徴を備え、安心して検査を受けていただけます。

「血便が出た」「便潜血で陽性だった」「下痢や便秘が長引く」といった症状がある方は、

放置せず、早めの大腸内視鏡検査をおすすめします。

豊島区・池袋・東池袋・巣鴨・大塚エリアで大腸内視鏡検査を検討中の方は、ぜひ当院へご相談ください。

💬 FAQ(大腸憩室症に関するよくある質問)

Q. 大腸憩室症は治る病気ですか?

A. 憩室そのものを「なくす」治療法はありませんが、ほとんどの方は無症状で経過します。便秘を防ぐ食事や生活習慣を整えることで、炎症や出血のリスクを減らすことができます。

Q. 食事で気をつけることはありますか?

A. 食物繊維を多く含む野菜や海藻、果物、穀物をバランスよく摂り、十分な水分を取ることが大切です。便秘は憩室炎のリスクを高めるため、避けましょう。

Q. 大腸憩室炎と大腸がんは関係ありますか?

A. 憩室症自体が大腸がんの原因になるわけではありませんが、症状が似ているため注意が必要です。特に血便や腹痛が続く場合は、大腸内視鏡検査での鑑別が推奨されます。

Q. 大腸憩室出血は自然に止まりますか?

A. 軽度の場合は自然止血することもありますが、出血が多い場合や繰り返す場合は、内視鏡的止血や入院治療が必要になることがあります。医療機関への受診を早めに行いましょう。

Q. 便潜血検査で陽性でした。大腸憩室症が原因のこともありますか?

A. はい、大腸憩室出血が原因で便潜血陽性になることもあります。ただし、大腸ポリープやがん、炎症性疾患などでも陽性になるため、大腸内視鏡検査で原因を特定することが大切です。

まとめ:大腸憩室症とは

・大腸憩室症は、大腸の壁の一部が外側に袋状に突出する状態で、特に高齢者で多く見られます。

・日本人では右側結腸に多い傾向があり、80歳以上では2人に1人以上が憩室を持つとも言われています。

・多くは無症状ですが、憩室出血や憩室炎などの合併症を起こすことがあります。

・診断には大腸カメラ検査(大腸内視鏡検査)やCT検査が用いられます。

・予防のポイントとしては、便秘を防ぎ、腸管への負担を減らすことが大切です。食物繊維をしっかり摂る(成人男性21g/日以上、女性18g/日以上を目標)。規則正しい食生活と適度な運動を心がける

・大腸憩室症自体は年齢とともに増える傾向にありますが、合併症を起こした場合には早めの受診・相談が重要です。

参考文献

・Nagata N, et al : Increase in colonic diverticulosis and diverticular hemorrhage in an aging society : lessons from a 9-year colonoscopic study of 28, 192 patients in Japan. Int J Colorectal Dis 29 : 379―385, 2014.

・Stemmermann GN, Yatani R: Diverticulosis and polyps of the large intestine. A necropsy study of hawaii Japanese. Cancer 31 (5): 1260―1270, 1973

・今枝博之,杉野吉則,岩男 泰ほか:当院における大腸憩室症の特徴と合併症.消化器科 41:226―231, 2005

・貝瀬 満, 岩切 勝彦:大腸憩室疾患の現況―予防から治療までー.日本内科学会雑誌 107(3):571-578

・石川信,加藤順:大腸憩室疾患―日本における最近の傾向.日本大腸肛門病会誌 61:1010―1014,2008

監修:豊島区 おなかとおしりのクリニック 東京大塚

院長 端山 軍(MD, PhD Tamuro Hayama)

資格:日本消化器病専門医・指導医

日本消化器内視鏡学会専門医・指導医

日本大腸肛門病学会指導医・専門医・評議員

日本外科学会専門医・指導医

日本消化器外科学会専門医・指導医

帝京大学医学部外科学講座非常勤講師

元帝京大学医学部外科学講座准教授

医学博士

院長プロフィール