2025年6月02日

「ラーメンを食べたあとお腹がゆるくなる」「必ず下痢になる」というお悩みはとても多いです。

当院の消化器内科・肛門科でも「ラーメンを食べると下痢になる」というご相談はよくあります。

今回は、ラーメンで下痢を起こす理由を東京都豊島区「おなかとおしりのクリニック 東京大塚」の大腸肛門病専門医が医学的視点から解説し、種類別の特徴や予防策をまとめます。

🍜ラーメンは美味しいけれど…お腹に「後悔=下痢」していませんか?

コクのあるスープにもちもちの麺——ラーメンは日本人にとって国民食ともいえる存在です。

「こってり系がやめられない」「夜中につい一杯」…という方も多いのではないでしょうか?しかし一方で、「ラーメンを食べるとお腹がゆるくなる」「下痢になる」というお悩みを抱える方も少なくありません。

実は、ラーメンに含まれる脂肪分・塩分・香辛料・かんすいなどが、腸に負担をかけて下痢を引き起こしている可能性があるのです。ここでは、ラーメンを食べたあとに下痢になる原因を、医学的にわかりやすく解説します。

「体質かな?」とあきらめる前に、一度チェックしてみてください

・高脂肪食

こってりした動物性脂肪の多いスープは、脂肪分の消化吸収負荷を増やし、脂肪性下痢を起こしやすくなります。脂肪分は通常、胆汁や膵液によって消化・分解されますが、うまく分解されないと腸を刺激し、腸液が過剰に分泌されてしまいます。揚げ物など油分の多い食事をとりすぎたり、膵臓に慢性的な炎症があると膵液の分泌が減り、脂肪が消化されにくくなって下痢の原因となることがあります。

・高浸透圧(塩分・糖分など)

スープに含まれる高濃度の塩分は腸管内の浸透圧を高め、腸管内に水分が引き込まれることで便が緩くなる「浸透圧性下痢」を生じることがあります。

・かんすい(アルカリ性添加物)・グルテン

かんすいは炭酸ナトリウムや炭酸カリウムなどを含むアルカリ性混合物で、小麦粉中のグルテンに作用してコシや独特の風味を生み出します。腸が敏感な方では軽度の刺激感を訴えることがあります。

・香辛料・食品添加物

カプサイシンなどの香辛料や一部添加物は腸の蠕動運動を促進し、過剰な運動が下痢を誘発することがあります。

・過敏性腸症候群(IBS)

IBSの患者さんでは腸が刺激に過敏に反応し、上記の要因で症状が悪化しやすくなる可能性があります。

浸透圧性下痢とは

食べ過ぎ、飲み過ぎ、脂っこいものの摂り過ぎなどを原因として起こる下痢です。腸がうまく水分を吸収できなくなり、下痢につながります。

脂肪性下痢とは

ラーメンのスープには、ラード・背脂・豚骨エキス・鶏油(ちーゆ)など、消化に時間のかかる脂肪分が多く含まれています。これらの「過剰な脂肪分」は、小腸で胆汁や膵液によって分解・吸収される仕組みですが、一度に多量に摂取すると分解が追いつかず、脂肪が腸までそのまま流れ込んでしまうことがあります。このとき腸は、脂肪による刺激に反応して水分を多く分泌し、腸の動きを活発化させます。結果、便の形を保てない水っぽい便(脂肪性下痢)となりやすくなります。

かんすいとは?

ラーメン独特のコシや風味を出すために使われるアルカリ性の添加物です。主に炭酸ナトリウムや炭酸カリウムなどの混合物を含み、小麦粉中のグルテン構造を変化させ、弾力性や色を付与します。

腸が敏感な方では、こうした成分が胃酸分泌を軽度に刺激し、胃もたれを起こすことや腸への違和感を訴える場合があります。

小麦粉・グルテンとは?

ラーメンの麺は小麦粉が主成分で、グルテンというたんぱく質を多く含みます。

グルテンは弾力やコシを出す大切な成分ですが、腸が敏感な方では腹痛や下痢の原因になることがあり

厚生労働省:食品添加物について

過敏性腸症候群とラーメン

過敏性腸症候群(IBS)の方では、小麦製品を食べたときに腸が過剰に反応し、症状が悪化することが報告されています。

この原因の一つは、小麦に含まれるフルクタンという「FODMAP」の一種です。フルクタンは腸で発酵しやすく、ガスを発生させたり水分を引き込んで下痢や膨満感を引き起こしやすい特徴があります。

FODMAPとは

Fermentable➝発酵性

Oligosaccharides➝オリゴ糖

Disaccharides➝2糖類

Monosaccharides➝単糖類

AND

Polyols➝ポリオール

これらの頭文字を取って「FODMAP(フォドマップ)」と呼ばれており、FODMAP食とは、腸内で発酵しやすい糖質を多く含む食品のことを指します。

小麦製品を食べて下痢になる他の病気

セリアック病は小麦に含まれるたんぱく質の一種であるグルテンに対する遺伝性の自己免疫疾患です。近年では非セリアック性グルテン過敏症(NCGS)と呼ばれる状態も知られており、セリアック病ではないもののグルテンそのもので腹部症状が出る方もいます。研究では、グルテンフリー食で症状が改善する例も報告されています。

過敏性腸症候群に関しましては、下記をご参照ください。

日本消化器病学会ガイドライン 過敏性腸症候群

低FODMAP食とは?

「低FODMAP食」とは、腸に負担をかけやすい特定の糖質(FODMAP)を減らす食事法です。

FODMAPは「発酵性オリゴ糖、二糖類、単糖類、ポリオール類」の総称で、腸で吸収されにくいため大腸内で発酵しやすく、ガスの発生や腸管内への水分引き込みを引き起こし、腹痛や下痢、膨満感などの症状を誘発します。

FODMAPを多く含む食品の例

・小麦製品(パン、ラーメン、うどん、パスタなど)

・玉ねぎ、ニンニク、キャベツ、りんご、梨、スイカ

・乳製品(牛乳、ヨーグルト、ソフトクリーム)

・はちみつ

・人工甘味料(ソルビトール、マンニトールなど)

低FODMAPな食品の例

・米、米粉パン

・にんじん、ほうれん草、トマト、なす

・バナナ、いちご、キウイ

・ラクトースフリー乳製品

・卵、肉、魚

IBSの方は、こうしたFODMAPを多く含む食品を一時的に控え、腸の負担を減らすことで症状が大きく改善する場合があります。

ただし、自己流の極端な制限は栄養バランスを崩すこともあるため、医師や管理栄養士と相談しながら進めることが大切です。

参考

①Massimo Bellini, Sara , et al. Low FODMAP Diet: Evidence, Doubts, and Hopes. Nutrients. 2020 Jan 4;12(1):148.doi: 10.3390/nu12010148.

②Natalia Pedersen, et al. Low-FODMAP diet reduces irritable bowel symptoms in patients with inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol. 2017 May 14;23(18):3356–3366. doi: 10.3748/wjg.v23.i18.3356

③Christopher J. Black, et al. Efficacy of a low FODMAP diet in irritable bowel syndrome: systematic review and network meta-analysis. Gut. 2022 Jun;71(6):1117-1126.

doi: 10.1136/gutjnl-2021-325214. Epub 2021 Aug 10.

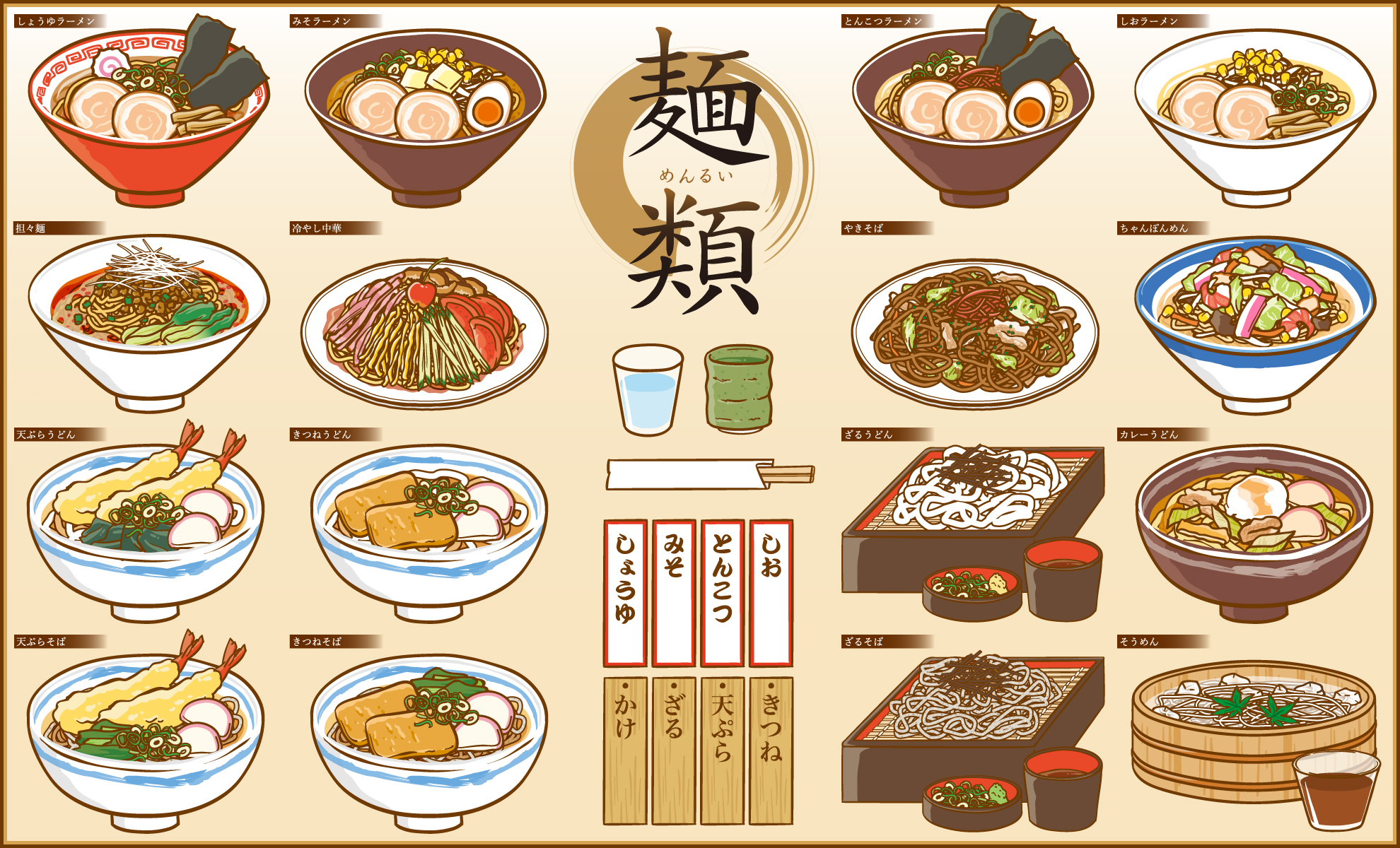

美味しいラーメン種類別 下痢になりやすい特徴

ラーメンはいろんな種類があります。代表的なラーメンについて解説します。

🍜 豚骨ラーメン

動物性脂肪が豊富で消化負荷が高く、脂肪性下痢を起こしやすい。

🍜 味噌ラーメン

味噌の塩分+背脂

味噌由来の塩分や背脂の脂質が多い。味噌の発酵成分が腸を刺激する場合もある。

🍜 醤油ラーメン

比較的あっさりでも塩分濃度は高め。スープを完飲すると塩分負荷が大きくなる。

スープ完飲はNG

🍜 塩ラーメン

透き通った見た目でも高塩分

透き通った見た目でも塩分濃度が高い。非常にまれですが、高浸透圧性下痢を誘発するケースがある。

🌶️ 激辛ラーメン

カプサイシンで腸の蠕動が過剰

カプサイシンによって腸の蠕動が亢進し、急激な便意や下痢を引き起こしやすい。

医療コラム「辛い物を食べたらおしりが痛い?専門医が原因(カプサイシン)と対策をやさしく解説」をご参照ください。

ラーメンを食べた時に下痢を防ぐ工夫

✅ スープを全部飲まない

✅ 脂身の多いトッピングは控える

✅ 辛さを控える

✅ よく噛んでゆっくり食べる

✅ 食後にすぐ冷たい飲み物を飲むことを避ける

✅ 無かんすい麺を選ぶ

✅ 過敏性腸症候群の人は低FODMAPなものをなるべく選ぶ

特に腸を冷やすと蠕動運動が活発になり、下痢を誘発します。

下痢が続く場合は大腸内視鏡検査を

ラーメンを食べたあとに起こる一時的な下痢は、多くの場合「油分・塩分・香辛料・かんすい」などによる腸の一過性の反応です。

しかし、1週間以上続く下痢や、血便・体重減少・腹痛を伴う場合には、過敏性腸症候群(IBS)や炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)、大腸ポリープ、大腸がんなどの病気が隠れていることがあります。

当院では、AI内視鏡システム(Olympus EVIS X1+End-Brain Eye)を用いた高精度の大腸内視鏡検査を行っています。

鎮静剤を使用することで苦痛を最小限に抑え、**「眠っている間に終わる検査」**にも対応しています。

豊島区・大塚駅周辺で下痢や便通異常が続く方は、早めの受診をおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q1. ラーメンを食べると毎回お腹を壊すのは病気ですか?

A. 一時的な刺激性下痢のこともありますが、毎回同じように下痢を起こす場合は、腸の過敏性や腸内環境の乱れ、乳糖不耐症、胆汁性下痢などの可能性があります。慢性的に続く場合は一度検査を受けましょう。

Q2. どんなラーメンが下痢を起こしやすいですか?

A. 特に脂質が多い「こってり系」や、「激辛系」「背脂系」などは胃腸への負担が大きく、下痢を起こしやすい傾向にあります。あっさり系でも、冷たい麺や大盛りを急いで食べると腸が刺激を受けやすくなります。

Q3. 市販の整腸剤で様子を見てもいいですか?

A. 一時的な不調なら整腸剤の使用も良いですが、繰り返す場合は原因を特定することが重要です。腸炎や大腸ポリープが背景にあるケースもあるため、医師による診察を受けてください。

Q4. 下痢が続くときは何科を受診すればいいですか?

A. 消化器内科や胃腸科が適しています。当院では**「おなかとおしりの専門クリニック」として、下痢・腹痛・便通異常の診断から大腸内視鏡検査まで一貫して対応**しています。

【まとめ】

ラーメンは「脂質」「塩分」「香辛料」「添加物」など下痢を誘発しやすい要素を多く含む食べ物です。

特に過敏性腸症候群(IBS)など腸が過敏な方は、種類や食べ方を工夫することが大切です。

過敏性腸症候群の症状が良くならない方は、大腸内視鏡検査を受けられることをおすすめします。

「ラーメンを食べると必ず下痢になる」「お腹が痛くてつらい」など症状が続く場合は、消化器内科専門医の受診をおすすめします。

東京都豊島区「おなかとおしりのクリニック 東京大塚」では腸のトラブルのご相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。

監修:東京都豊島区 おなかとおしりのクリニック 東京大塚

院長 端山 軍(MD, PhD Tamuro Hayama)

資格:日本消化器病専門医・指導医

日本消化器内視鏡学会専門医・指導医

日本大腸肛門病学会指導医・専門医・評議員

日本外科学会専門医・指導医

日本消化器外科学会専門医・指導医

帝京大学医学部外科学講座非常勤講師

元帝京大学医学部外科学講座准教授

医学博士