2025年7月12日

秋は「食欲の秋」と呼ばれる季節。旬の食材を楽しむ機会が増える一方で、実は食中毒のリスクも油断できません。気温が下がり始めて「食中毒は夏のもの」と思われがちですが、秋には秋ならではのリスクがあります。

今回は「秋に特に注意したい食中毒」をランキング形式で紹介し、消化器内科専門医が原因や予防法も解説します。

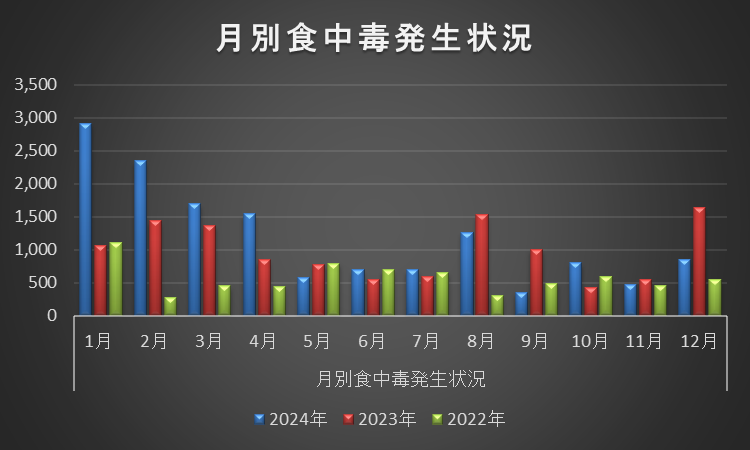

日本における月別食中毒の発生状況です。1年の中で、秋は食中毒の少ない傾向にあります。

1.食中毒とは

食中毒は、有害な微生物(細菌、ウイルス、寄生虫など)や化学物質を含む食品を摂取することで起こる健康被害です。主な症状は嘔吐、下痢、腹痛、発熱などです。

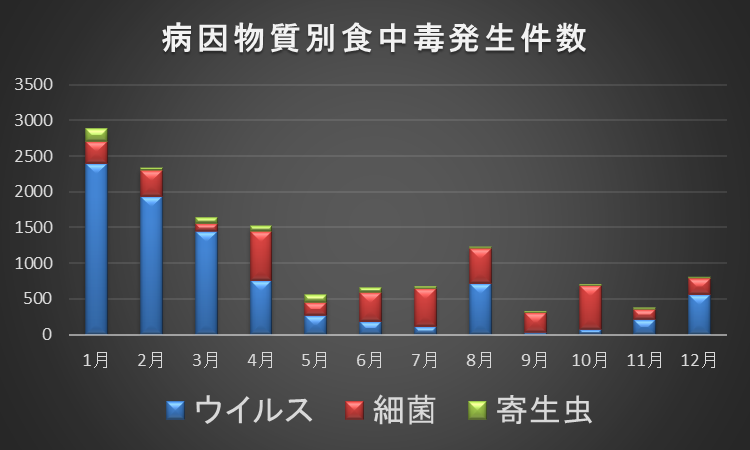

2024年度 病因物質別食中毒発生件数グラフ

このグラフにおいて、春はウイルスによる食中毒が多く、夏・秋は細菌による食中毒が多くなり、また冬にウイルスによる食中毒が増えることがわかります。

夏に関してはこちら⇒医療コラム 夏に多い注意すべき食中毒とは!?ランキング形式で発表はこちら!

2.秋に多い主な食中毒の原因菌とは?

秋は気温が下がり過ごしやすくなる一方、食中毒原因では細菌によるものが多い時期です。行楽弁当や作り置き料理の常温放置、加熱不足のバーベキューなどで細菌が増殖しやすくなります。ウイルスや寄生虫も注意は必要ですが、秋特有の食習慣が細菌性食中毒の主な原因になります。

2-1.秋に多い細菌種別食中毒の件数推移とランキング

| 9月 | 10月 | 11月 | 合計 | |

|---|---|---|---|---|

| ウエルシュ菌 | 4 | 326 | 78 | 408 |

| カンピロバクター | 168 | 127 | 53 | 348 |

| サルモネラ属菌 | 76 | 119 | 71 | 206 |

| ブドウ球菌 | 9 | 38 | 0 | 47 |

| 腸管出血性大腸菌 | 11 | 5 | 16 | 33 |

2-2.秋に多い食中毒原因菌ランキング別解説

秋は美味しい食材や行楽シーズンのイベントなど、食の楽しみが増える時期です。一方で、夏ほど気温は高くなくても油断は禁物。昼夜の寒暖差や常温放置による温度管理ミス、行楽での弁当持参、きのこ狩りや魚釣りなど自然食材の利用など、秋特有の食中毒リスクが潜んでいます。

ここでは、秋に特に注意したい食中毒の原因菌をランキング形式で紹介し、それぞれの特徴、感染源、症状、予防ポイントを詳しく解説します。秋の食卓を安全に楽しむために、ぜひ参考にしてください。

豊島区 おなかとおしりのクリニック 東京大塚も、地域の皆様の健康を応援します。

①ウエルシュ菌

特徴

学名:Clostridium perfringens

・芽胞を作るグラム陽性の棒状菌。酸素が少ない場所(嫌気性)で増殖します。

・芽胞は加熱しても生き残り、厳しい環境で長く潜伏。

病原性

・調理後に室温放置すると芽胞が発芽し増殖。

・腸内で「エンテロトキシン(CPE)」を作り、下痢や腹痛を起こします。

主な感染源

・大量調理後に常温で放置された料理。

カレー、シチュー、煮物、肉料理など。

「ゆっくり冷める」鍋が特に危険。

潜伏期間

・6〜18時間(多くは10〜12時間)。

・サルモネラやカンピロバクターより短めです。

症状

・腹痛。

・水様性の下痢。

・嘔吐は少なく、発熱もほとんどありません。

・1〜2日で自然に良くなることが多いです。

②カンピロバクター

特徴

・らせん状のグラム陰性菌。

・主な種は Campylobacter jejuni、C. coli。

・37〜42℃(鳥の腸の温度)でよく増殖します。

・酸素は少ない環境(微好気)を好みます。

病原性

・ほんの数百個程度でも感染。

・腸管にくっついて侵入し、炎症を起こします。

・粘膜を傷つけ、下痢を引き起こします。

主な感染源

・加熱不足の鶏肉、生食(鶏刺し、たたき)。

・汚染水や生乳。

・生肉を切った包丁やまな板で野菜を切るなどの交差汚染。

潜伏期間

・平均2〜5日(1〜7日程度)。

症状

・発熱、倦怠感、頭痛、筋肉痛から始まることが多いです。

・その後、腹痛(鋭く、しつこい。右下腹部痛も)や下痢(時に血便)、嘔吐。

・大半は軽快するが、脱水には注意が必要。

診断

・便培養(特別な条件が必要です)。

・流行状況、食事歴、潜伏期間から推定することがあります。

③サルモネラ属菌

特徴

・グラム陰性の棒状菌で鞭毛による運動性あり。

・2000種類以上の血清型があり、感染源や流行の追跡に役立ちます。

病原性

・比較的多い菌量(10⁵〜10⁶個程度)で感染します。

・腸管のM細胞から侵入し、マクロファージ内で増殖します。

・腸の粘膜で炎症を起こして下痢を引き起こします。

主な感染源

・生卵、加熱不十分な卵料理。

・鶏肉、豚肉。

・未殺菌の乳製品。

・ペット(カメ、爬虫類など)。

・調理器具を介した交差汚染。

潜伏期間

・6〜72時間(通常12〜36時間)。

・カンピロバクターより短めです。

症状

・悪心、嘔吐。

・痙攣性でびまん性の腹痛。

・下痢(水様便、時に血便)。

・38〜39℃程度の発熱。

・大多数は軽症〜中等症で自然に回復。

④ ブドウ球菌(黄色ブドウ球菌)

特徴

学名:Staphylococcus aureus

・グラム陽性の球菌。

・通性嫌気性で、塩分10%でも増殖可能。

・人の皮膚や粘膜に常在(手指、鼻腔など)。

病原性

・食品中で耐熱性の「エンテロトキシン」を産生します。

・加熱しても毒素は失活しにくい。

・汚染された食品を食べることで中毒を起こします。

主な感染源

・調理者の手指の傷、化膿巣。

・鼻腔からの保菌。

・汚染された調理器具。

・おにぎり、弁当、サンドイッチ、菓子パン、クリーム系食品。

潜伏期間

・1〜6時間(平均2〜3時間)。

・食中毒原因菌の中でも非常に短いです。

症状

・急激な発症。

・激しい吐き気、嘔吐。

・腹痛。

・軽度の下痢。

・発熱は軽度またはありません。

・多くは12〜24時間で自然軽快します。

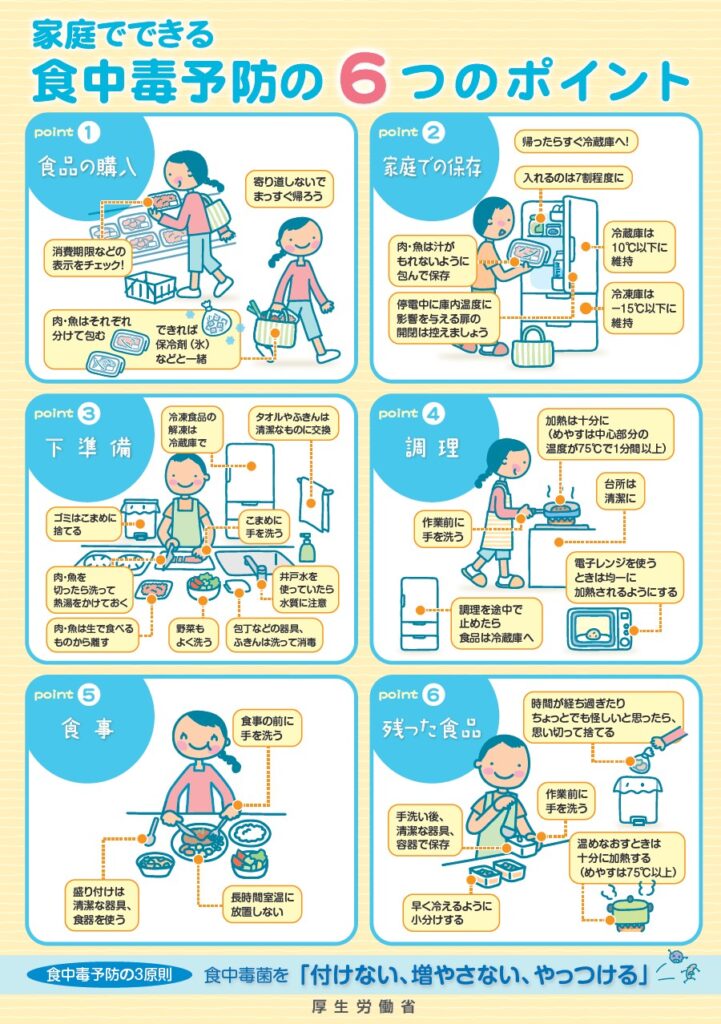

3.食中毒予防のポイント

食中毒を防ぐには、細菌やウイルスを「つけない」「増やさない」「やっつける」の3原則が大切です。以下に、家庭でできる具体的な対策を紹介します。(厚生労働省発行)

3-1️⃣ 食材を清潔に扱う

手洗いを徹底する

・調理前、食材を触る前後、トイレの後などは石けんでしっかり手を洗いましょう。

・指の間や爪の間も忘れずに。

・生肉・魚介類と他の食材を分ける

・生肉や魚介を切った後の包丁やまな板はすぐ洗い、できれば熱湯消毒。

・生の食材用と加熱後・野菜用で包丁やまな板を使い分けるのがおすすめ。

3-2️⃣ 十分な加熱をする

中心部までしっかり火を通す

・目安は「中心温度75℃で1分以上」。

・鶏肉やひき肉、ハンバーグ、卵料理などは特に注意。

・冷凍食品も表示通りに加熱しましょう。

3-3️⃣ 調理器具・台所を清潔に保つ

・調理器具は、使用後はすぐに洗浄・消毒

包丁、まな板、ふきん、スポンジなどは雑菌が繁殖しやすいので清潔を保つ。

ふきんやスポンジはこまめに熱湯消毒や漂白を。

・調理台も消毒を習慣に

特に生肉や魚を扱った後はアルコールスプレーや台所用漂白剤を薄めたものなどで拭く。

3-4️⃣ 低温保存を心がける

すぐ冷蔵庫へ

・調理後の料理は常温に放置せず、なるべく早く冷蔵保存。

・特に夏場は室温での放置が危険。

冷蔵庫の温度管理

・冷蔵室は10℃以下、冷凍室は−15℃以下を目安に。

・食品を詰め込みすぎないようにして冷気の流れを確保。

3-5️⃣ 体調管理と意識

体調が悪いときは調理を避ける

・嘔吐や下痢、発熱などがある場合は調理を他の人に任せましょう。

参考資料:厚生労働省「家庭での食中毒予防」

4.食中毒の対処法

・脱水予防が重要(経口補水液など)

・嘔吐・下痢止めの自己判断使用は避ける

(病原体の排出を阻害する場合がある)

・重症化のサイン(血便、高熱、意識障害、尿減少など)があれば早めに医療機関受診へ

5.まとめ

夏に特に注意すべき食中毒原因菌ランキング(発生件数ベース傾向)

1️⃣ ウェルシュ菌

2️⃣ カンピロバクター

3️⃣ サルモネラ属菌ブドウ球菌

4️⃣ ブドウ球菌

5️⃣ 腸管出血性大腸菌

詳細につきましては厚生労働省【食中毒】をご参照ください。

監修:おなかとおしりのクリニック 東京大塚

院長 端山 軍(MD, PhD Tamuro Hayama)

資格:日本消化器病専門医・指導医

日本消化器内視鏡学会専門医・指導医

日本大腸肛門病学会指導医・専門医・評議員

日本外科学会専門医・指導医

日本消化器外科学会専門医・指導医

帝京大学医学部外科学講座非常勤講師

元帝京大学医学部外科学講座准教授

医学博士

院長プロフィール