2025年7月08日

〜カルビの誘惑と、腸のSOS〜

焼肉、それは幸せの象徴。

ジュウジュウ焼ける音、タレの香ばしい匂い、ビールの泡までがごちそうに感じます。

でもその数時間後……「あれ?お腹がグルグルしてきた……」という事態、ありませんか?

実はこれ、「焼肉下痢症候群(勝手に命名)」とも言える、腸のリアクションなんです。

今回は、焼肉の部位別に“下痢リスク”を評価しながら、そのメカニズムを消化器内科専門医が解説します!

1.焼肉と下痢の関係とは?

焼肉を食べると、なぜ下痢になってしまうのでしょうか?その理由は、いくつかの要因に分けられます。

1-1.脂肪分の多さが消化不良を引き起こす

焼肉には脂肪分が多く含まれており、特に脂身の多い部位(カルビやロースなど)は消化が難しく、消化器官に負担をかけます。消化不良が起こると、腸内で未消化の食べ物が長時間滞り、腸内の動きが乱れて下痢を引き起こすことがあります。

1-2.肉の焼き加減が原因になることも

タレのたくさんついた肉を焦げ目がつくまで焼くと、焦げた部分に含まれる「アクリルアミド」などの物質が腸内を刺激し、下痢を引き起こすことがあります。特に胃腸が敏感な人は、この物質の影響を受けやすいです。

1-3.過剰な塩分やスパイスが腸に負担をかける

焼肉のタレには多くの塩分やスパイスが含まれており、これらが腸を刺激することがあります。特に、辛いタレや甘いタレは、腸内での水分吸収を妨げることがあり、その結果、下痢を引き起こすことがあります。

1-4.食べ過ぎが腸を刺激する

焼肉は食べ放題のようなスタイルもありますが、過剰に食べ過ぎることで消化不良を起こし、腸が過剰に働くことになります。この過剰な働きが腸内での水分吸収を妨げ、下痢を引き起こす原因となります。

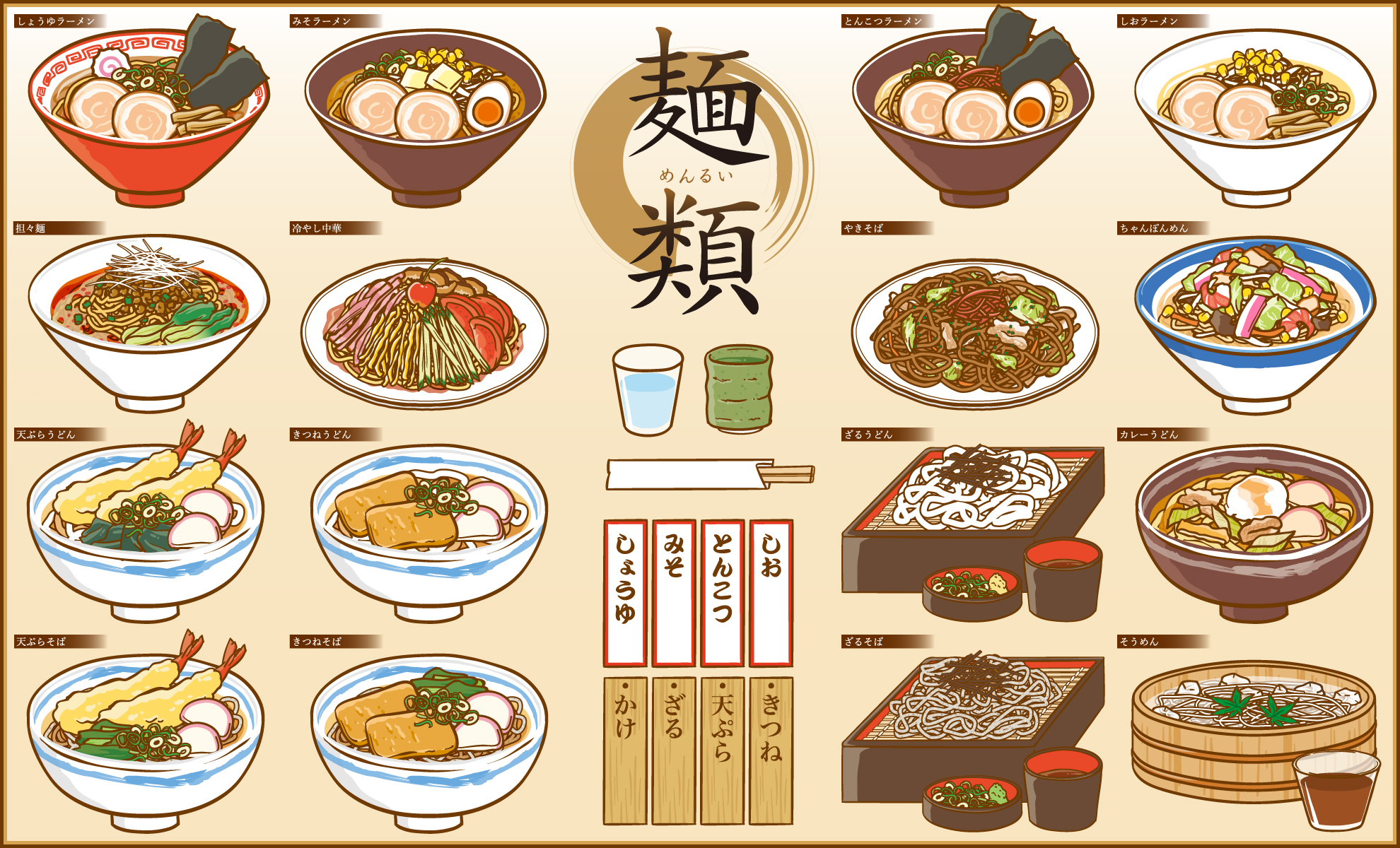

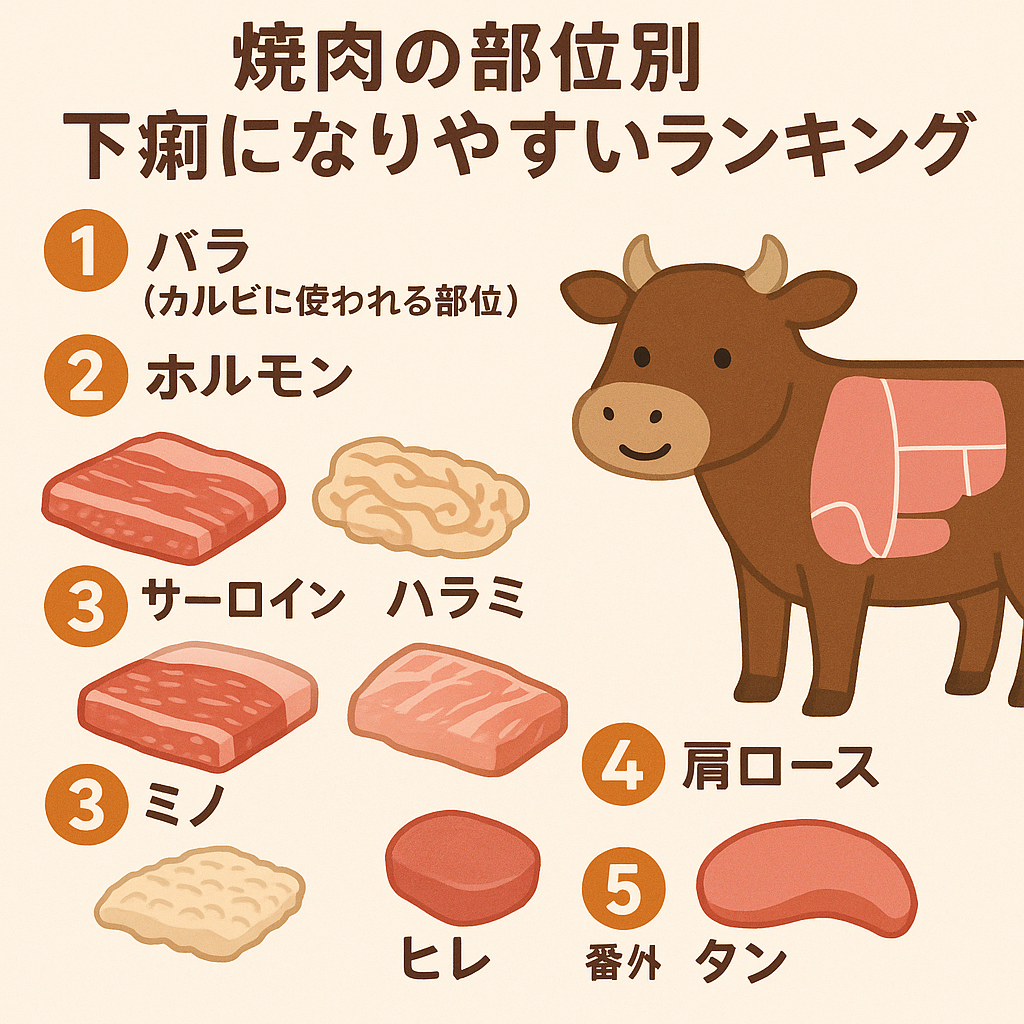

2.肉の部位別 下痢になりやすさランキング ベスト5

肉の部位によって、消化のしやすさや脂肪分が異なります。脂肪分が多い部位や消化に時間がかかる部位は、特に胃腸に負担をかけ、下痢を引き起こしやすくなります。そこで、下痢になりやすい肉の部位をランキング形式でご紹介します。肉を食べる際に、胃腸の負担を避けるために気をつけたい部位とその理由を詳しく解説します。

第1位:カルビ

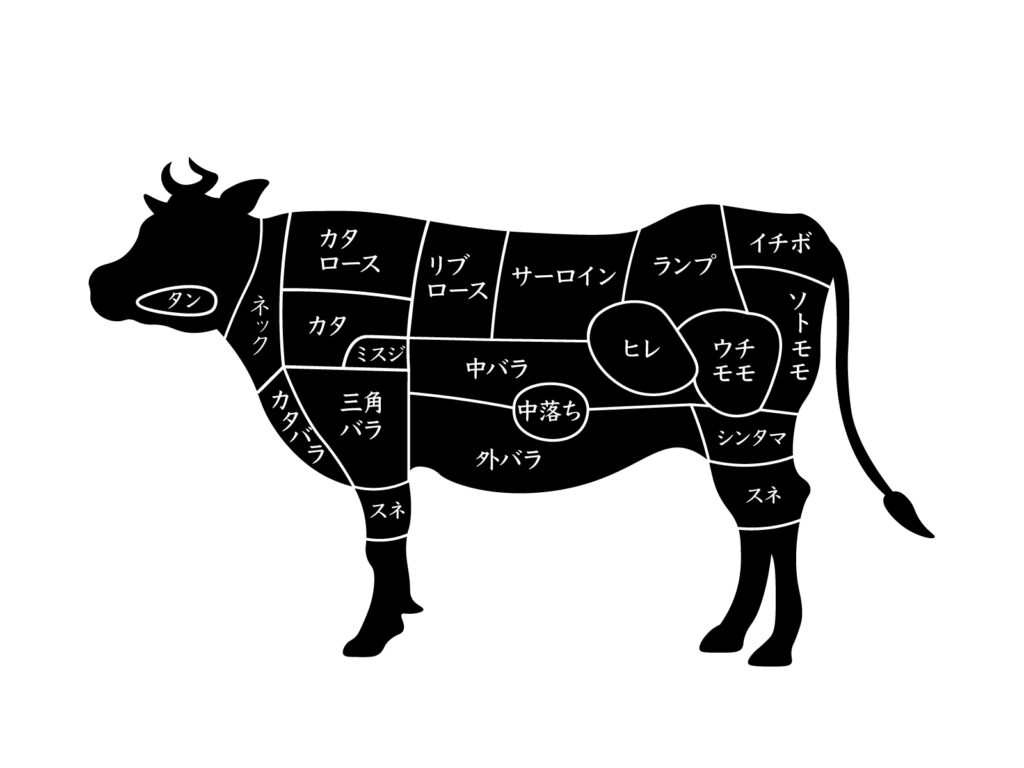

✅ 部位の位置と名称

牛の「あばら骨周辺」のお肉全体を「バラ肉」と呼びます。

前バラ、中バラ、外バラに細分されることも。

脂肪と赤身が層状に重なる霜降り構造。

✅ 焼肉店での呼び方

「カルビ」はメニュー名で、通常はこのバラ肉をスライスして味付けしたもの。

店によっては「上カルビ」「特上カルビ」にリブロースなど脂の多い別部位を使うことも。

✅ 下痢を引き起こしやすい理由

非常に脂肪分が多い。

一度に多量の脂質を摂取すると胆汁分泌が追いつかず未消化脂肪が腸に届く。

脂肪は腸内で浸透圧を上げ、水分吸収を阻害→下痢を誘発。

消化不良の脂肪が腸を刺激し蠕動運動を亢進させる。

第2位:ホルモン

✅ 部位の位置と名称

牛の小腸(シマチョウ)、大腸(テッチャン)、胃袋(ミノ、センマイ)、肝臓(レバー)などの内臓全般。

部位によって脂肪量、結合組織量が異なる。

✅ 焼肉店での呼び方

「ホルモン」は内臓肉全般の総称。

部位ごとのメニュー名(ミノ、シマチョウ、ハツなど)でも出される。

✅ 下痢を引き起こしやすい理由

脂肪分が多く、結合組織も豊富。

難消化性の脂肪とコラーゲン質が小腸で吸収されにくく大腸に到達。

大腸で発酵しガス発生、蠕動運動亢進、下痢。

加熱不足で食中毒リスクも。

第3位:サーロイン

✅ 部位の位置と名称

背中の後方、リブロースの後ろ。

牛の腰部の外側。

ヒレ(内側のテンダーロイン)を外側から包む部位。

✅ 特徴

赤身主体だが、霜降り脂肪がしっかり入る高級部位。

柔らかく風味豊か。

✅ 下痢を引き起こしやすい理由

適度な脂肪分があるため、量を食べると胆汁酸消費が増加。

赤身のタンパク質も大量摂取で消化酵素負担。

脂肪とタンパク質の同時大量摂取で消化が遅延、腸への負担増。

第3位タイ:ハラミ(横隔膜)

✅ 部位の位置と名称

横隔膜の筋肉。

解剖学的には内臓ですが、赤身肉のように分類されることも。

✅ 特徴

赤身主体で柔らかく、脂肪も適度。

独特の旨味と食感。

✅ 下痢を引き起こしやすい理由

脂肪とタンパク質を同時に豊富に含む。

適量なら問題ないが、食べすぎると消化酵素を大量消費。

腸への刺激が増す。

第5位:肩ロース

✅ 部位の位置と名称

首から肩にかけて背中側。

✅ 特徴

赤身と脂身のバランス良好。

焼肉、すき焼き、しゃぶしゃぶにも人気。

✅ 下痢を引き起こしやすい理由

脂肪分は中程度だが、食べすぎると消化負担増。

消化が遅れると腸内水分吸収を阻害し下痢を誘発。

第6位:ヒレ(フィレ、テンダーロイン)

✅ 部位の位置と名称

腰椎の内側。

サーロインの内側に沿う細長い筋肉。

✅ 特徴

ほとんど運動しない筋肉なので最も柔らかい。

脂肪分は非常に少ない高タンパク低脂肪。

✅ 下痢になりにくいが注意点

脂肪が少ないので下痢リスクは最小。

ただしタンパク質豊富で、大量摂取で消化酵素負担。

大量に食べると消化が遅れ、腸を刺激。

番外編:タン(舌)

✅ 部位の位置と名称

牛の舌そのもの。

✅ 特徴

部位により脂肪分が異なる。

弾力のある独特の食感。

✅ 下痢を引き起こしやすい理由

厚切りはしっかり噛まないと未消化で腸を刺激。

脂肪分も適度にあるため、量を食べすぎると負担。

3.夏場に気をつけたい焼肉と下痢

夏の焼肉シーズンは楽しいけれど、同時に食中毒のリスクも高まります。特に牛や豚の生焼け肉はO157やカンピロバクター感染の温床になることがあります。購入後はすぐ冷蔵(10℃以下)、生肉と他食材は分け、調理器具は肉専用にわけましょう。お肉の中心部を75℃・1分以上しっかり加熱し、食後は手洗いも忘れないようにしましょう。小さな油断が大きな事故につながることがります。厚生労働省など公的情報を参考に、安全で楽しい焼肉を!

厚生労働省 正しい知識で食中毒対策を! 肉はよく焼いて正しく食べよう

夏場は細菌による食中毒が増加

高温多湿の夏は細菌が活発に増え、感染リスクがぐんと上がります。食中毒は食後数時間から数日で腹痛や下痢、発熱を引き起こし、原因によっては重症化することもあります。特にO157は少量でも感染し、子どもや高齢者では溶血性尿毒症症候群(HUS)を起こす恐れがあります。初期症状が軽くても油断せず、症状が強いときは早めに医療機関を受診しましょう。食材の管理や調理の衛生対策だけでなく、体調変化にも注意することが安全に夏を過ごす大切なポイントです。

医療コラム:夏に注意すべき食中毒とは!?ランキング形式で発表!

4.下痢予防におすすめの食材

焼肉など脂肪分の多い食事を楽しんだ後、「お腹がゆるくなりやすい」と感じたことはありませんか? 脂肪の摂り過ぎは、腸の蠕動を活発にしすぎたり、胆汁酸による刺激性下痢を誘発したりすることがあります。そんな脂肪過多による消化負担を和らげ、下痢のリスクを軽減するために、食物繊維や乳酸菌を上手に取り入れた食材選びが大切です。ここでは、消化を助け、脂肪便を減らす可能性があるおすすめの食材を紹介します。

✅ ① サンチュ(葉物野菜)

・食物繊維を含み、脂肪の吸収を緩やかにする効果があります。

・胆汁酸をある程度吸着し便を固める働きも期待されます。

・焼肉の脂肪負担を軽減し、腸管運動の過剰刺激を抑制する可能性があります。

参考文献:Slavin JL. Dietary fiber and prebiotics and the gastrointestinal microbiota. Gut Microbes. 2013;4(2):173–184.

✅ ② キムチなどの発酵食品

・乳酸菌などのプロバイオティクスが腸内フローラを調整。

・食物繊維も含み、整腸作用。

・ただし即効で下痢を止めるというより、腸内環境を普段から整えておく効果。

参考文献:Marco ML et al. Health benefits of fermented foods: microbiota and beyond. Curr Opin Biotechnol. 2017;44:94–102.

✅ ③ 大根・にんじんなどの根菜

・水溶性・不溶性食物繊維をバランスよく含む。

・食後血糖上昇や脂肪吸収を緩やかに。

✅ ④ 海藻(ワカメ、昆布)

・水溶性食物繊維(アルギン酸など)豊富。

・胆汁酸を吸着し脂肪便を減らす可能性。

参考文献:Brown L et al. Cholesterol-lowering effects of dietary fiber: a meta-analysis. Am J Clin Nutr. 1999;69(1):30–42.

5.下痢が長く続く場合は、大腸カメラ検査も

【下痢が続く場合は要注意】

通常、脂っこい食事やアルコールが原因の下痢は 1〜2日程度で自然に治まることが多いです。

しかし、以下のような場合は注意が必要です。

・3日以上下痢が続く

・血便が混じる

・強い腹痛や発熱を伴う

・体重が減る

・以前から下痢と便秘を繰り返している

これらは感染性腸炎、大腸ポリープ、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)、大腸がんなどが隠れている可能性もあります。

5-1.大腸カメラ(大腸内視鏡検査)の必要性

慢性的な下痢、血便、原因不明の腹痛などがある場合は、腸の中を直接観察する 大腸カメラ検査が有効です。

✅ 大腸粘膜の炎症、潰瘍の有無

✅ 大腸ポリープや大腸がんの早期発見

✅ 組織を採取し、病理検査による確定診断

など、下痢の原因を的確に調べることができます。

豊島区にある「おなかとおしりのクリニック 東京大塚」では、鎮静剤を用いた「痛みを抑えた大腸カメラ検査」も可能です。

「下痢が続くけど検査が怖い」という方も、ぜひ一度ご相談ください。

東京で内視鏡検査(胃カメラ検査・大腸カメラ検査)をご希望の際は、ぜひ豊島区「おなかとおしりのクリニック 東京大塚」をご利用ください。

WEB予約

6.まとめ

焼肉を食べると下痢になる理由は、脂肪分や塩分、焼き加減、食べ過ぎなど、いくつかの要因が関与しています。しかし、食材選びや食べ方を工夫することで、焼肉を楽しみながらも消化不良を防ぎ、健康的に食事を楽しむことができます。次回焼肉を食べる際は、少し意識して食べることで、下痢を防ぐことができるでしょう。

参考文献

「脂肪分が多い食事と消化不良」 消化器学会誌, 2019.

「腸内環境と消化不良に関する研究」 日本消化器病学会, 2018.

「焼肉による胃腸への影響」 内科専門医ジャーナル, 2020.

みんなが気になるQ&A

Q. 焼肉を食べると下痢になるのはなぜですか?

A. 脂肪分やスパイスの刺激、消化酵素の負担などが原因と考えられます。

Q. 肉のどの部位が下痢になりやすいですか?

A. カルビ、ホルモン、サーロインなど脂肪分の多い部位です。

Q. どうすれば予防できますか?

A. 野菜や発酵食品を一緒に食べ、量を控えめにすることが推奨されます。

豊島区【公式】おなかとおしりのクリニック 東京大塚ホームページ

監修:おなかとおしりのクリニック 東京大塚

院長 端山 軍(MD, PhD Tamuro Hayama)

資格:日本消化器病専門医・指導医

日本消化器内視鏡学会専門医・指導医

日本大腸肛門病学会指導医・専門医・評議員

日本外科学会専門医・指導医

日本消化器外科学会専門医・指導医

帝京大学医学部外科学講座非常勤講師

元帝京大学医学部外科学講座准教授

医学博士