2025年7月21日

「通勤電車に乗るとお腹がゴロゴロして不安になる…」「通学中に腹痛で途中下車…」「外出中の電車移動が怖い」

そんな経験、ありませんか?

実はこのような症状には、過敏性腸症候群(IBS:Irritable Bowel Syndrome)と呼ばれる腸の機能性疾患が関係していることがあります。

本コラムでは、電車での下痢の原因や仕組み、対策、そして医療機関での対応までを、専門的かつやさしく解説します。

通勤・通学・外出時に突然の腹痛や下痢…思い当たることはありませんか?

「朝の電車で急にお腹が痛くなり、途中下車したことがある」

「通学中、毎日トイレが気になって落ち着かない」

「外出先でも常にトイレの位置をチェックしてしまう」

――そんな悩みを抱えている方は、少なくありません。

これらの症状は、ストレスや不安が腸に影響を与える「過敏性腸症候群(IBS)」が関係していることがあります。

朝にお腹が痛くなるのはなぜ?IBSと朝の腹痛の関係

「朝起きると必ずお腹が痛い」「通勤・通学前にトイレに何度も駆け込む」—このような症状に悩んでいる方は、過敏性腸症候群(IBS)による朝の腹痛かもしれません。

なぜ朝だけお腹が痛いのか

朝の腹痛には、体内時計と腸の動きが深く関係しています。起床後、体は活動モードに切り替わり、大腸の蠕動運動が活発になります。これは「胃結腸反射」と呼ばれる正常な反応ですが、IBSの方ではこの反応が過剰になり、強い腹痛や便意を引き起こします。

朝の腹痛を引き起こす3つの要因

| 要因 | 具体的な影響 |

|---|---|

| ストレス・緊張 | 出勤・通学への不安が自律神経を乱し腸を過敏にする |

| 朝食後の反射 | 食事により大腸の運動が急激に活発化 |

| 条件づけ | 「朝=腹痛」という記憶が症状を繰り返させる |

重要: 朝の腹痛は「気のせい」ではありません。脳と腸の相互作用による医学的な症状であり、適切な治療で改善が期待できます。痛みのメカニズムについては次のセクションで詳しく解説します。

お腹が痛くなる仕組み—内臓痛と脳腸相関

お腹の痛みには種類があり、IBSで感じる腹痛は「内臓痛」と呼ばれるものです。ここでは腹痛が起こる仕組みを、わかりやすく解説します。

腹痛には2種類ある

①内臓痛(ないぞうつう)

- 場所が不明確な鈍い痛み

- お腹全体がぎゅーっと締め付けられる感じ

- IBSや下痢で起こる痛み

②体性痛(たいせいつう)

- 場所が明確な鋭い痛み

- 刺すような・差し込むような痛み

- 虫垂炎や腹膜炎で起こる痛み

脳と腸はつながっている—脳腸相関とは

「緊張するとお腹が痛くなる」という経験は、脳と腸が神経やホルモンで密接につながっている証拠です。この関係を「脳腸相関」といいます。

ストレス → 脳が反応 → 自律神経を通じて腸に信号 → 腸の動きが乱れる → 腹痛・下痢

逆に、腸の不調も脳にストレスを与え、不安や緊張を強めます。この悪循環がIBSの症状を長引かせる原因です。

痛みの仕組みを理解することで、「なぜ痛いのか」が明確になり、不安が軽減されます。次のセクションでは、痛みを和らげる具体的な姿勢と対処法を紹介します。

ストレスが腸に影響する?――自律神経と腸の関係

なぜ「電車に乗るとお腹が痛くなる」のか。そこには、心と体をつなぐ神経の仕組みが関わっています。

自律神経の乱れが腸を過敏にする

満員電車や時間に追われる移動中、人は強い緊張を感じます。

このストレスが「自律神経」のバランスを乱し、腸の動きを活発にしすぎてしまうことで、下痢や腹痛が起こりやすくなります。

自律神経とは?

呼吸・消化・血流などを無意識に調整する神経です。ストレスがかかると「交感神経」が優位になり、腸が過敏になって腹痛や下痢を引き起こすことがあります。

「電車=お腹が痛くなる」の条件反射

一度でも電車内で腹痛に苦しんだ経験があると、「またあの症状が出たらどうしよう」と不安が強まり、次回も同じ症状を引き起こしてしまうことがあります。

これを条件づけと呼び、心理的ストレスが引き金になって腸の反応が繰り返されるのです。

腹痛を和らげる姿勢と即効性のある対処法

突然の腹痛に襲われたとき、その場でできる対処法を知っておくことで、症状を軽減できます。ここでは即効性のある姿勢と実践的な対策を紹介します。

痛みを和らげる3つの姿勢

| 姿勢 | やり方 | 効果 |

|---|---|---|

| 膝を抱える姿勢 | 横向きに寝て両膝を胸に引き寄せる | 腸の圧迫を軽減 |

| うつ伏せ姿勢 | お腹の下にクッションを入れてうつ伏せになる | ガスの移動を促進 |

| 左側を下にして横になる | 左を下にして楽な姿勢で横になる | 大腸の流れに沿ってガスを排出 |

今すぐできる5つの対処法

- ①お腹を温める: カイロや温タオルで下腹部を温めると、腸の緊張がほぐれます

- ②深呼吸をする: 4秒吸って8秒かけて吐く腹式呼吸で自律神経を整えます

- ③お腹を時計回りにマッサージ: 優しく「の」の字を描くように腸を刺激します

- ④常温の水を少しずつ飲む: 冷たい飲み物は避け、温かいお茶や白湯がおすすめです

- ⑤トイレに行く: 我慢せず排便することで症状が軽減することがあります

注意: これらは応急処置です。症状が頻繁に起こる場合は、根本的な予防が必要です。次のセクションでは、腹痛を予防する食事と生活習慣について解説します。

IBSの腹痛を予防する食事と生活習慣

日々の食事と生活リズムを整えることで、IBSによる腹痛の頻度を大幅に減らせます。ここでは、腸にやさしい食生活と予防習慣を紹介します。

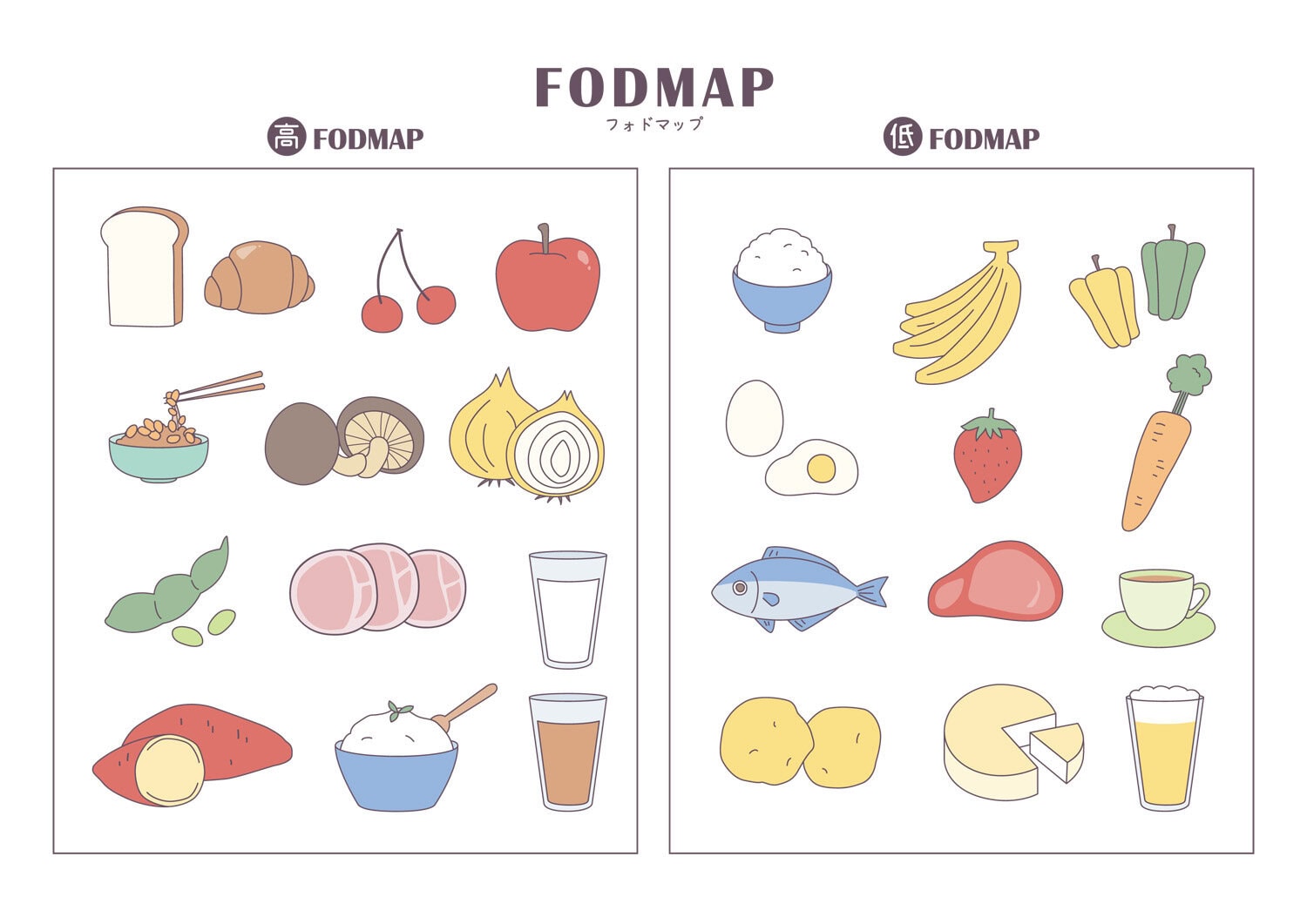

避けるべき食品・おすすめの食品

| 分類 | 避けるべき食品 | おすすめ食品 |

|---|---|---|

| 主食 | 小麦製品(パン・パスタ) | 白米・おにぎり・うどん |

| 飲み物 | コーヒー・炭酸飲料・冷たい牛乳 | 常温の水・麦茶・白湯 |

| 野菜 | 玉ねぎ・にんにく・豆類 | ほうれん草・にんじん・かぼちゃ |

| その他 | 香辛料・揚げ物・アルコール | バナナ・鶏肉・発酵食品 |

低FODMAP食とは

FODMAPとは、腸で発酵しやすい糖質の総称です。これらを控えることで、IBS症状の約70%が改善すると報告されています。

実践のポイント: まずは2〜4週間、高FODMAP食品を控え、症状の変化を観察します。その後、少しずつ食品を戻しながら、自分の体に合う食事を見つけていきます。

朝の腹痛を防ぐ生活習慣

- 早めに起床してトイレタイムを確保 朝の慌ただしさが腸を刺激します。余裕を持った朝時間で自律神経を安定させましょう

- 朝食は必ず食べる 規則正しい排便リズムを作るため、軽くても朝食を取ることが重要です

- 十分な睡眠(7〜8時間) 睡眠不足は自律神経を乱し、腸の過敏性を高めます

- 軽い運動習慣 ウォーキングやストレッチで腸の動きを整え、ストレス解消にも効果的です

食事と生活習慣の改善だけで症状が十分に軽減しない場合は、医療機関での専門的な治療が必要です。次のセクションでは、IBSの診断と治療について詳しく解説します。

厚生労働省 eJIM過敏性腸症候群

ストレス対策・心のケア

IBSでは、「また症状が出たらどうしよう」という不安や緊張が、実際に腹痛や下痢を引き起こす“引き金”になることがあります。

ストレスとうまく付き合うことは、IBSの根本的な改善につながる大切なポイントです。

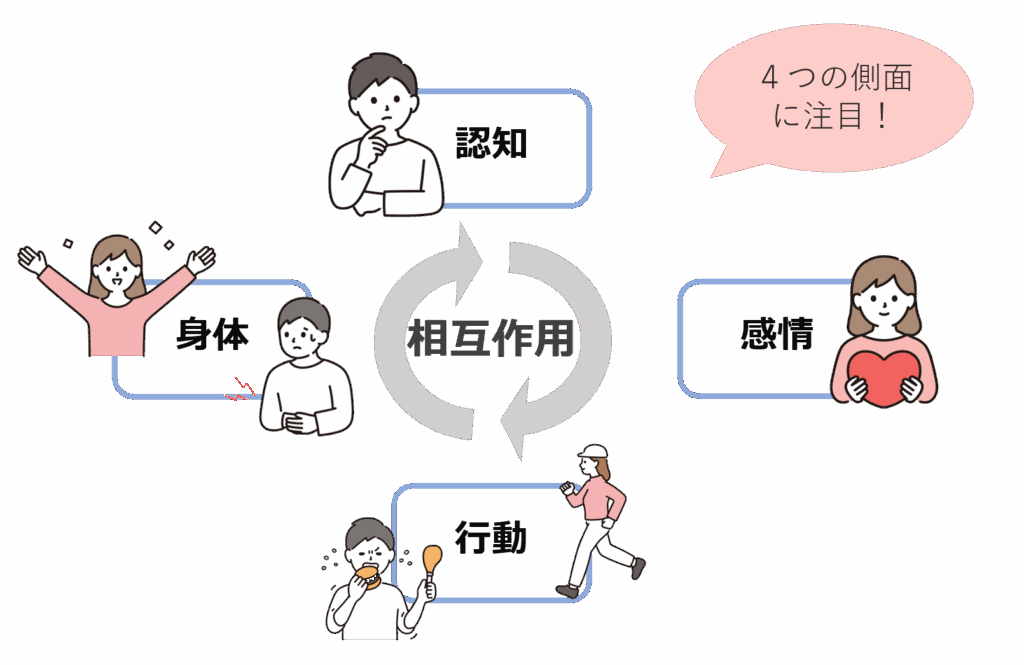

認知行動療法(CBT):思考・行動・感情の悪循環を断ち切る

①CBT(Cognitive Behavioral Therapy)は、IBSにおける心理的ストレスや不安をやわらげるための代表的な心理療法です。

| 項目 | 内容の例 |

|---|---|

| 認知(考え) | 「また電車でお腹が痛くなったらどうしよう」などの自動思考 |

| 感情 | 不安、緊張、焦り |

| 身体反応 | 腹痛、下痢、動悸、冷や汗 |

| 行動 | 電車を避ける、トイレの場所を過剰に気にする |

CBTではこの悪循環を、

・自分の思考パターンに気づく

・現実的で前向きな見方に書き換える

・小さな行動を試して「大丈夫だった」という経験を積む

という形で丁寧に整理していきます。

🔍【例】

「また電車でお腹が痛くなるかも」→「今日は途中下車できる駅もあるし大丈夫かもしれない」

→「実際に大丈夫だった」→「電車に乗る不安が少し減った」

という風に、不安の“思い込み”を少しずつ上書きしていくのがCBTの基本的な仕組みです。

認知行動療法センター 認知行動療法(CBT)とは

②マインドフルネス:今この瞬間に意識を向けて、不安を手放す

マインドフルネスは、“いまここ”の体の感覚や呼吸に意識を向けることで、未来への不安や過去の後悔から距離を置くためのトレーニングです。

IBSの方の多くは、「また症状が出たらどうしよう」と**“まだ起きていないこと”に強くとらわれている**ことがあり、それが腸を過敏にさせます。

マインドフルネスを取り入れることで、そうした思考や感情に巻き込まれにくくなり、脳腸相関が安定しやすくなるとされています。

🧘【簡単な実践例】マインドフルネス呼吸法(1分間)

① 姿勢を正して座る

② 鼻からゆっくり息を吸い、「吸っている」と気づく

③ 口からゆっくり息を吐き、「吐いている」と気づく

④ 浮かんでくる思考は否定せず、「考えが浮かんだな」と流す下痢やお腹の不調が長引くときは、大腸内視鏡検査を受けましょう

IBS(過敏性腸症候群)の症状と似ていても、実は別の病気が隠れていることもあります。

特に「下痢が長く続く」「血便が出る」「夜間も腹痛で目が覚める」場合は、

炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)や大腸ポリープ、大腸がんなどの可能性を確認するため、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)が必要です。大腸内視鏡検査をうけるメリット

・大腸内視鏡検査は、腸の内側を直接観察できる検査で、

・粘膜の炎症・出血・ポリープ・腫瘍などを早期に発見できます。

・IBSの診断は「除外診断」と呼ばれ、器質的な異常がないことを確認して初めて確定します。

まとめ

電車や外出時にお腹の痛みや下痢を繰り返す場合、過敏性腸症候群(IBS)の可能性があります。

IBSは「気のせい」ではなく、腸の知覚過敏やストレス反応、自律神経の乱れなどが複合的に関係するれっきとした機能性疾患です。放置すると生活の質(QOL)が低下し、出勤や外出がつらくなる方も少なくありません。

当院では、IBS専門の診察・腸内環境検査・生活指導・薬物療法までを一貫して行っています。

症状の原因が腸炎や大腸ポリープなど器質的疾患によるものかどうかを確認するためにも、

必要に応じて**大腸内視鏡検査(大腸カメラ)**を実施し、安全に診断・治療を進めます。

「外出前にお腹が不安」「電車に乗るのが怖い」などの症状でお悩みの方は、

豊島区・大塚駅すぐの おなかとおしりのクリニック 東京大塚 までお気軽にご相談ください。

IBSは正しい知識と治療で改善が期待できます。

症状がつらいときは専門医へ相談を

「またあの症状が起きたらどうしよう」という不安は、体だけでなく心にも大きな負担です。

我慢せず、専門の医師に相談しましょう。豊島区「おなかとおしりのクリニック 東京大塚」では、IBSをはじめとした腸の不調に対し、専門医による診察とAI搭載内視鏡システムによる大腸カメラ検査および腸内フローラ検査を行っております。

・生活指導、食事アドバイス、薬物療法まで一人ひとりに合わせた治療をご提案いたします。

・女性医師の診察日(火曜日)や、女性専用更衣室の完備など、プライバシーと安心にも配慮しています。

・通勤・通学・外出時の不安を抱える方も、安心してご相談ください。

おなかとおしりのクリニック 東京大塚の大腸内視鏡検査の特徴

当院の大腸内視鏡検査は、鎮静剤および鎮痛剤を使用し苦痛を最小限に抑えた検査が可能です。最新の内視鏡システムとAIのリアルタイム支援診断を導入し、微細な病変もダブルチェック体制で見逃さずに精密な観察が行えます。女性医師による診察やプライバシーに配慮した環境も整備し、安心して受診いただけます。

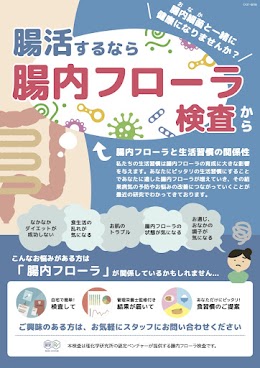

腸内フローラ検査とは

腸内フローラ検査は、腸内に存在する細菌のバランスや種類を可視化できる検査です。特に過敏性腸症候群(IBS)では、腸内細菌の乱れが症状に関与していることが多く、検査により原因の一端を把握し、食事や生活習慣の見直し、適切な治療につなげることが可能です。豊島区「おなかとおしりのクリニック 東京大塚」では、2種類の腸内フローラ検査を用意しております。

腸内フローラ検査に関しましては、こちらをご参照ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 電車以外では症状が出ません。過敏性腸症候群(IBS)でしょうか?

→ はい、過敏性腸症候群(IBS)の可能性があります。IBSでは「特定の状況でだけ出る」パターンが多くあります。心理的ストレスが関与しているケースが多いです。

Q. 検査で異常がないのに薬が処方されるのでしょうか?

→ 器質的疾患(潰瘍や炎症)がないことがIBSの前提ですが、症状を和らげる薬物療法は非常に有効です。

Q. いつまで治療が必要ですか?

→ 症状の程度やライフスタイルによって治療期間は異なりますが、過敏性腸症候群は完治というよりも「うまくコントロールしていく」ことが目標の病気です。

多くの方が生活習慣の見直しや薬物療法により、数か月〜半年ほどで症状が安定してくる方が多いです。

Q. 腸内フローラ検査はIBSの治療にどれくらい役立ちますか?

→ 腸内フローラ検査によって腸内細菌のバランス・種類を可視化することで、IBSに関与する腸内環境の乱れを把握する手がかりになる可能性があります。コラムでは、「特にIBSでは、腸内細菌の乱れが症状に関与していることが多く、検査により原因の一端を把握し、食事や生活習慣の見直し、適切な治療につなげることが可能」と説明されています

監修:豊島区おなかとおしりのクリニック 東京大塚

院長 端山 軍(MD, PhD Tamuro Hayama)

資格:日本消化器病専門医・指導医

日本消化器内視鏡学会専門医・指導医

日本大腸肛門病学会指導医・専門医・評議員

日本外科学会専門医・指導医

日本消化器外科学会専門医・指導医

帝京大学医学部外科学講座非常勤講師

元帝京大学医学部外科学講座准教授

医学博士